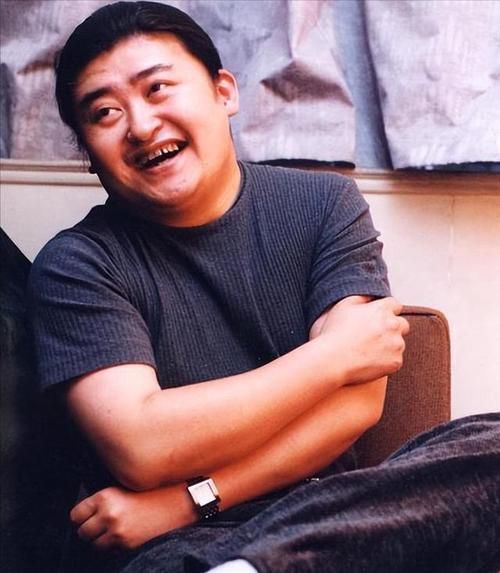

提起刘欢,很多人的记忆还停留在好声音舞台上戴黑框眼镜、说话慢条斯理却句句戳心的导师模样。但如果你真正走近他的音乐世界,就会发现:这个人身上好像有种魔力——不是流量明星的狂热追捧,而是一群人自愿围着他,像追随灯塔的水手,沉下心听他讲音乐、聊人生,甚至跟着他啃下古典音乐的硬骨头。这些被他吸引的人,没有统一的组织,没有KPI的任务,却像磁石碎片一样,自然而然地聚成了“刘欢群”。

一、他不是“造星者”,是“拨灯人”:把音乐变成看得见的光

“刘欢群”的核心,从来不是对个人的盲目崇拜,而是对音乐“真价值”的集体追逐。刘欢在好声音里有句出圈的话:“音乐是有尊严的。”这句话后来成了这群人的“隐性共识”。比如第三季学员张碧晨,初舞台唱她说时紧张到发抖,刘欢没有直接点评,反而先问:“你这首歌,想通过它告诉听众什么?”当张碧晨说“是想表达女孩对感情的隐忍”时,他眼睛一亮:“对!音乐不是炫技,是把你想说的唱到人心里去。”

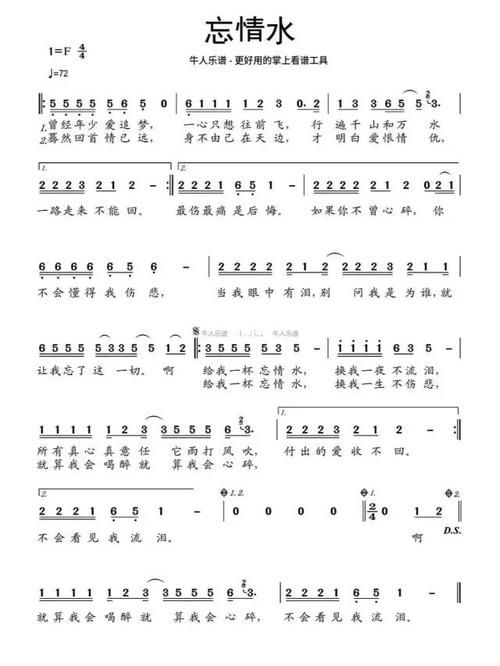

后来张碧晨夺冠,有人问她最感谢谁,她没提其他导师,只说:“刘欢老师让我明白,唱歌不是‘比谁高’,是‘比谁真’。”这样的故事在“刘欢群”里很常见:有人因为被他带着分析弯弯的月亮里前奏的二胡音色,开始自学民乐;有人跟着他研究千万次的问里真假声转换的逻辑,自己琢磨了半年才找到感觉。他们不追星,但追刘欢眼中那个“音乐本该有的样子”——像黑暗里的一盏灯,照亮了那些曾经觉得“高雅音乐遥不可及”的路。

二、“群”里的人,各有各的故事,却都因他找到了同频密码

“刘欢群”不是 homogeneous(同质化)的,反而像个多元的“音乐联合国”。里面有退休教师王阿姨,退休后跟着刘欢的音乐讲堂听贝多芬,现在能分辨出第几交响曲的鼓点节奏;有95后音乐博主小林,一开始只爱流行,被刘欢带去听威尔第歌剧,现在直播时能聊半小时“咏叹调里的戏剧张力”;甚至连节目组的摄像小哥,都因为长期跟拍刘欢,自学了乐理,拍学员唱歌时镜头都跟着节奏走。

这些人因为刘欢聚在一起,却又保持着自己的“独立站”。王阿姨会在音乐群里发自己弹钢琴的视频,小林会把刘欢的课堂金句做成短视频,摄像小哥偶尔会在评论区留言:“今天刘欢老师录节目,讲到好汉歌的‘大河向东流’,他说这不是简单的口号,是老百姓心里的那口气——你们看,音乐哪有什么高低贵贱?”他们不像粉丝团一样“打投控评”,更像一群在音乐海洋里各自捡了贝壳的人,偶尔聚到刘欢这个“老船长”身边,分享自己的战利品,顺便听他讲讲“下一片海域在哪儿”。

三、60岁依然“较真”,用“笨办法”证明了:真东西永远有人跟

有人问:“为什么是刘欢?华语乐坛德高望重的导师不少,怎么就他身边能聚起这么一群‘死忠知音’?”答案或许就藏在他60岁还在“较真”的劲头里。

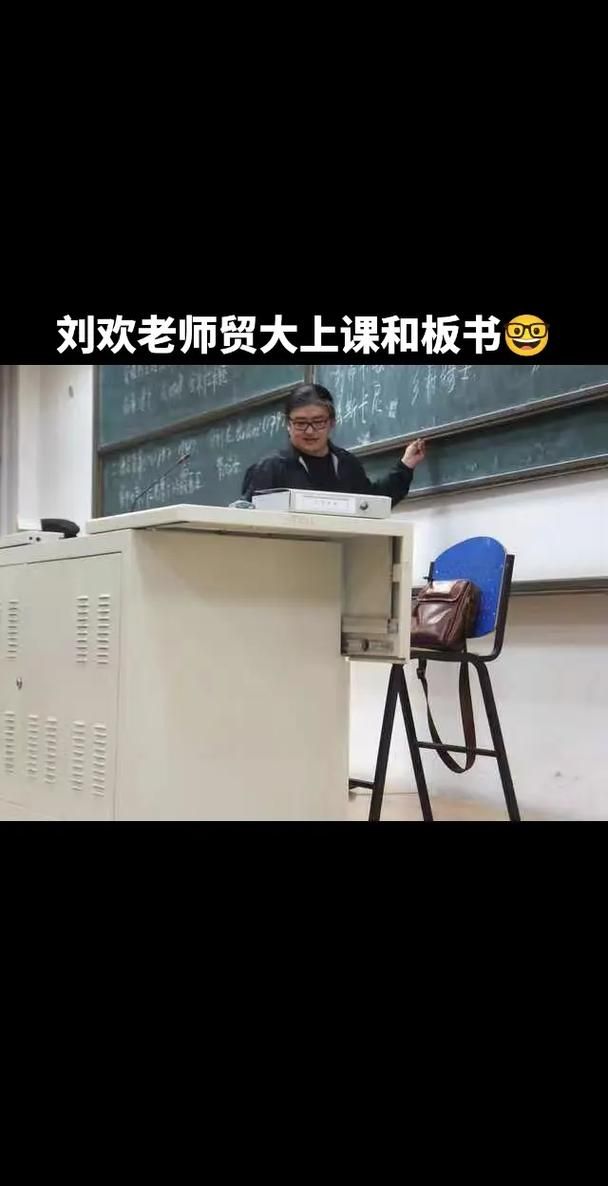

去年有次线上音乐课,刘欢讲茉莉花的变奏,为了一个颤音的处理方式,他和学员反复打磨了整整三节课。有人劝他:“老师,知识点讲差不多就行了。”他却严肃地说:“音乐差一点都不行,民歌里的每个小拐弯,都是老百姓一辈辈传下来的情绪,糊弄不得。”还有一次,他为了帮一个农村来的孩子理解交响乐,特意把田园交响曲里的每种乐器拟人化:“弦乐像妈妈的手,轻轻拍着你;铜管像爸爸的肩膀,给你力量;木管呢?就像院子里那只爱叫的小狗,总在你身边撒欢……”这种“把高深变通俗,把严肃变有趣”的“笨办法”,反而让更多人觉得:“音乐原来可以这么亲近,原来我也能懂。”

在这个追求“短平快”的时代,刘欢像个“逆行者”:不搞流量密码,不用话术套路,就守着“音乐要真诚”这个初心。而“刘欢群”的每一个人,其实都是他音乐观的投射——他们相信,真正的好东西,不需要吆喝,自然会有人循光而来。

写在最后:比粉丝更动人的,是“因你而发光”的同行者

从少年壮志不言愁到弯弯的月亮,从好声音的导师到音乐教育的推广者,刘欢用40年时间证明:一个真正的艺术家,魅力从来不只在于作品,更在于能否点燃他人对美的向往。而“刘欢群”,不是某个人的附属品,而是一群被点燃的人自发组成的“同行者”——他们可能不会在每个公开场合为他呐喊,却会在深夜的音乐群里分享新学的和弦;他们可能不记得自己为他的音乐花了多少时间,却会记得因为他,自己的生命里多了哪些意想不到的色彩。

或许这就是艺术最动人的地方:它不是单向的输出,而是一束光与另一束光的相互吸引。你说刘欢身边聚起了一群“知音”,其实啊,是这群“知音”,用自己的热爱,让刘欢的音乐之路,永远不孤单。