凌晨两点,刘欢家的钢琴总比闹钟先醒。不是录节目的编曲,也不是新歌的demo,是一个胡子拉碴的男人坐在琴凳上,脚边卧着三只毛色各异的猫——最肥的那只“煤球”会把爪子搭在他的鞋面上,最灵动的“花花”总爱跳上琴键踩出几个音,而最老的“刘能”就趴在谱架上,眯着眼听他哼调调。

“一开始就是随便唱,煤球有分离焦虑,我一走它就扒门缝,后来发现我弹琴它就不闹了。”刘欢在某档访谈节目里说起这段时,没提自己多少次登上春晚舞台,没提好汉歌传唱了多久,倒说起煤球“每次听完都会用头蹭我手,毛蹭得我手心发痒”。这大概就是最特别的听众——不为名利,不为掌声,只为那点碎碎念的陪伴。

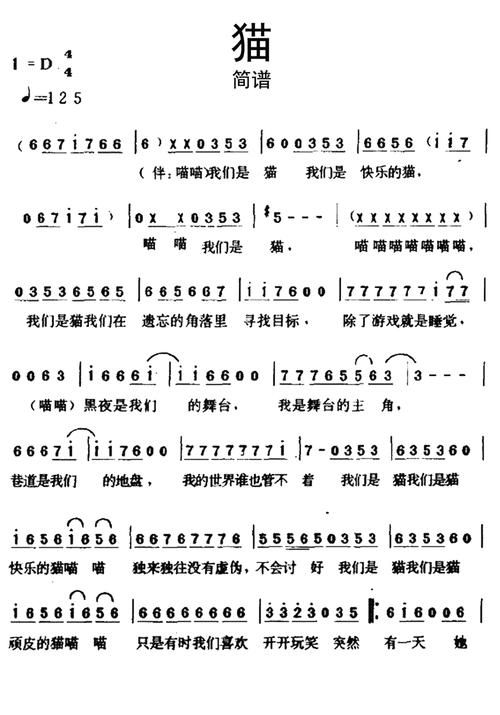

从弯弯的月亮到“喵喵的月亮”:给猫的歌,都是藏进日常的情书

有人翻出他早年的社交动态,发现2017年就发过一段视频:钢琴上摆着猫抓板,刘欢边弹弯弯的月亮边对着镜头笑:“我家这只觉得这调调特别解压,天天让我重复。”底下有人问“给猫写的歌有名字吗?”,他回了句“等它长大再说,现在就叫‘喵喵的月亮’”。

后来“喵喵的月亮”真的成了他歌单里的“隐藏曲目”。不是商业化的作品,甚至连完整歌词都没有,就是几句即兴哼唱,偶尔夹杂着“宝宝乖”“爸爸在这儿”的碎碎念。但有歌迷偶然听出,那段旋律的主歌部分,和他20年前写的一首demo有几分像——那首demo原本是写给走失的流浪狗,歌词里“你走丢的街角,我把名字刻得高高”的遗憾,如今换成“煤球今天偷吃了我的鱼干,我假装生气,它却蹭我裤脚”的欢喜。

音乐诗人的“不务正业”:为什么是猫?

娱乐圈里写歌的人不少,写给猫的却寥寥。刘欢算一个,有人说是“闲得慌”,他却很认真:“你们觉得是‘不务正业’,可在我这儿,这才是一首歌该有的样子——纯粹,没用处,就是想唱给某个小生命听。”

他曾在采访里说,年轻时觉得音乐是“讲故事的工具”,要宏大,要深刻,要能让万人跟着唱。可养了猫之后才明白,有些故事太小了,小到进不了专辑,上不了榜单,却藏着最本真的温柔。“花花踩键盘的时候,我会突然想到,音乐最早的模样不就是‘随意哼唱’吗?没有六十四分音符,没有和声编排,就是心里有声音,想让它跑出来给一个‘听众’听。”

那三个毛茸茸的“听众”从不评价他的唱功,不懂什么是转音什么是高音,只会在他跑调时用尾巴扫扫他的腿,在他唱得久的时候用呼噜声当伴唱。有次他录到深夜,回头看见“刘能”趴在谱架上睡着了,嘴巴还微微张着,大概是被他的摇篮曲哄睡着了。“那一刻突然觉得,能被一个生命这样信任,比拿再多奖都踏实。”

成年人的“猫步”:从歌里偷走一点柔软

刘欢的歌,总有一种能戳中人心的力量。早年的千万次的问藏着倔强,从头再来带着力量,后来好汉歌唱尽豪迈,可给猫写的歌里,全是烟火气的软——比如“煤球今天又打碎了杯子,我骂它,它却用爪子给我擦眼泪”,比如“花花教会我,晒太阳不用等周末,地板上有阳光就躺下”。

有歌迷在评论区留言:“每次加班到崩溃,就找‘喵喵的月亮’听。刘欢的嗓子还是那么厚,但哼到‘宝宝乖’的时候,突然就哭了——原来再硬的汉子,心里都住着一只等他回家的猫。”

是啊,成年人总被逼着学会“坚硬”:要在职场拼杀,要在家庭扛事,要笑着说自己“没事”。可刘欢和猫的歌告诉我们,坚硬久了,也需要软一下。不需要惊天动地,就像他弹给猫听的那个调调,几个简单的音符,就能让紧绷的神经松一松,让心里那块被生活磨硬的地方,悄悄长出点茸毛。

或许这就是“给猫的歌”最动人的地方:它不追求共鸣,却意外治愈了无数孤独的心。就像刘欢说的:“音乐要是总想着给所有人听,反而会忘了最初是唱给自己的。而猫,最懂‘只属于自己’的珍贵——它不会把你的歌分享给别的猫,却会把整颗心都给你。”

下次再听到有人开玩笑“刘欢给猫写歌太掉价”,你可以回他:“你听过凌晨两点的钢琴声吗?听过一个男人对毛孩子说‘宝宝不怕’吗?那不是掉价,是成年人世界里,最难能可贵的——‘我什么都不用装,就这样被爱着’。”