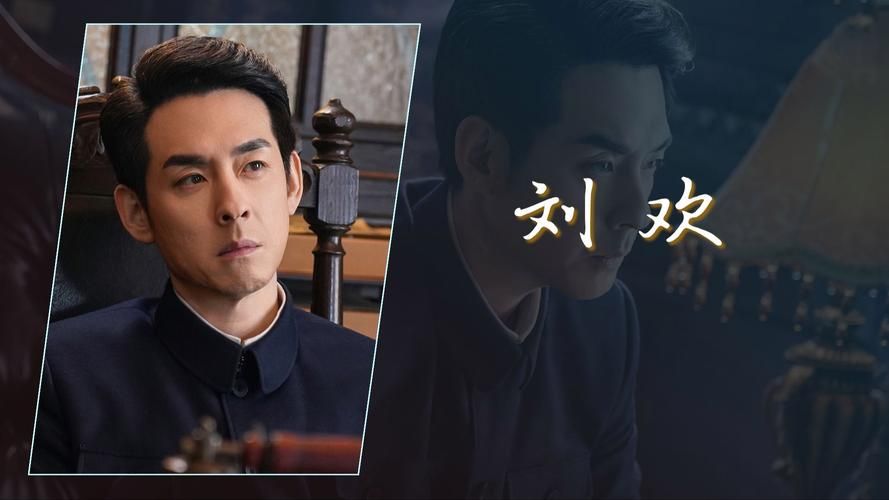

提到刘欢,大多数人脑子里 first 出来的可能是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是好汉歌发布会上的标志性光头,或是我是歌手里为素人歌手转身的专业点评。但很少有人会把“纺织”这两个字和他联系起来——一个站在华语乐坛顶天的歌者,和“纺纱、织布、经纬线”沾边吗?别说,还真有点意思。

你有没有想过,刘欢的音乐里藏着“纺织基因”?

去年有次访谈,刘欢聊到创作穹顶之下主题曲时,说了一段话让我记到现在:“写歌就像纺线,你得先把生活的毛捋顺了,再一点点捻成细线,最后织成布。这布得结实,得能裹住人心里的温度。”当时我没太在意,后来回听他的老歌,突然品出点“纺织味儿”来。

比如弯弯的月亮,旋律线像不像母亲手中纺车的转动?前奏的吉他轻轻拨动,是“捻线”的细碎;副歌弦乐铺开,是“织布”的绵密。他说自己写歌不喜欢“一蹴而就”,总像老纺织娘一样,对着旋律的“经”和歌词的“纬”反复缠绕,甚至会在半夜爬起来,因为某个音符“没织对”,怕“线头松了歌就散了”。这种对细节较真的劲儿,不就像纺织工人对待布料里的每一根丝?绝不允许一丝错乱。

从天津老纺织厂到录音棚:他的“生活线头”藏在这里

刘欢是天津人,天津人对“纺织”有特殊情结。上世纪七八十年代,天津六大纺织厂撑起了城市的半边天,不少人的童年都弥漫着棉絮的味道。刘欢曾在采访里提过,小学放学路过纺织厂,总能听见机器轰隆里夹杂着女工们的歌声,“那声音混着纱锭转动的节奏,比收音机里的歌还带劲儿”。后来他上大学,选修了中国音乐文学,论文写的就是“民间音乐中的劳动韵律”——说到底,不就是“纺织工人一边织布一边唱的歌,最早也是最鲜活的流行音乐”吗?

这种“生活线头”被他悄悄织进了音乐里。早年的千万次的问,有人说是“对命运的叩问”,但细听副歌“千万里,千万里,我追寻着你”,旋律的起伏像不像纺织工人在纱锭间来回穿梭的身影?那种执着、绵长,带着生活的毛边,却格外有力量。后来给甄嬛传写凤凰于飞,他特意把昆曲的唱腔揉进旋律,说“就像给丝绸绣花,既要保留丝绸的柔,又要让绣样活起来”——你看,这不就是“传统织造”与“现代创新”的完美融合?

“纺织精神”才是他的“隐藏技能”

娱乐圈从不缺才子,但像刘欢这样“慢工出细活”的真不多了。有次他录专辑,为了和声里一个半音的音准,在棚里待了六个小时。制作人劝他“差不多得了”,他摆摆手:“你听,这个半音不对,整首布就破了。”后来这张专辑拿了金曲奖,领奖时他笑着说:“我奶奶当年是纺织厂劳模,常说‘织布要紧,唱歌也要紧,差一丝就不叫活儿’。”

现在这个流量为王的时代,刘欢依然保持着“纺织式”的创作节奏:一年只写一首歌,却要打磨半年;帮新人作曲,会反复改十几稿,说“这线头不能留着,硌听众耳朵”。这种“不求数量,但求匹料精品”的劲儿,不正是传统纺织业的“工匠精神”?把每一根丝线都用心织进去,才能让作品经得起时间的洗涤——就像老纺织厂的布,洗得越久,越有韧性。

原来,“纺织”是他送给世界的“温柔织物”

去年刘欢开线上演唱会,唱从头再来时,屏幕上突然闪过一组老照片:纺织厂的车间、女工们戴着工作帽的笑容、纱锭上缠着的红绸带。他说:“这首歌献给所有在生活里‘织布’的人。疫情下很多人不容易,但你们织的每一寸‘布’,都是生活的温度。”

那一刻我突然懂了:他所谓的“纺织”,早就不只是手艺,更是一种生活态度——像用音符捻线,用经历织布,把对生活的热爱、对人的善意,都织进作品里。这或许就是为什么他的歌能传唱三十年:因为那不是冰冷的旋律,而是一匹有温度的“布”,裹住了几代人的青春和记忆。

下次再听刘欢的歌,不妨闭上眼睛感受一下:那旋律里,有没有纱锭转动的细响?那歌词里,有没有经纬交织的纹理?毕竟,能把人生织成一首歌的人,都藏着一颗“纺织心”——温柔,却坚韧;缓慢,却扎实。