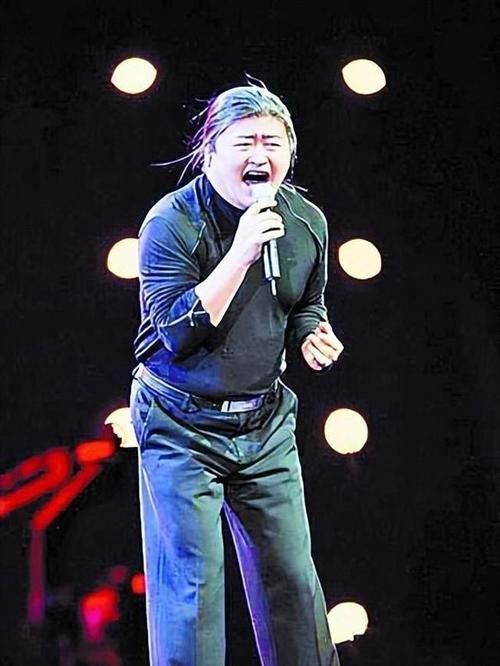

提起刘欢,你脑海里先蹦出来的是好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,是好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,还是我和你里“我和你,心连心”的温柔?但很少有人会去想——那些刻进几代人DNA的旋律,最初是怎么被“记录”下来的?

答案藏在简谱里。

对,就是咱们小时候音乐课上学的“1、2、3、5、6”。你可能觉得这玩意儿太“基础”,甚至有点“土”,但刘欢这位华语乐坛的“活化石”,却把简谱玩出了“江湖高度”。今天,咱就扒一扒刘欢和简谱的那些事儿,看看那些你以为的“简单数字”,到底藏着多少不简单的音乐智慧。

一、好汉歌的简谱,藏着中国风最地道的“密码”

1998年,水浒传播出,刘欢写的好汉歌火遍大江南北。但你有没有发现,这首歌的旋律特别“中国”——听着像老调,却又自带一种江湖豪气。这背后,简谱立了大功。

刘欢当年创作好汉歌时,没用当时流行的MIDI编曲,反而拿着简谱,一遍遍在钢琴上扒拉旋律。他坚持用五声音阶(宫商角徵羽,对应简谱的1、2、3、5、6),这是中国最传统的音阶,听着就亲切。比如那句“大河向东流啊”,简谱标记就是“5 6 1 2 3 5 - 2 3 5 6 5 3 -”,你用简谱哼一下,会发现每个音都像是从咱们的血脉里蹦出来的,带着北方曲艺的“劲道”。

后来有音乐系学生问他:“刘老师,现在都用五线谱了,您为啥还执着简谱?”他笑着说:“简谱就像‘白话文’,直白、接地气。写好汉歌时,我得让老百姓一听就懂,一学就会。简谱最能体现这种‘烟火气’。”

你看,简谱在他这里,不是技术符号,是连接音乐的“桥梁”——让专业的人看懂结构,让普通的人走进旋律。

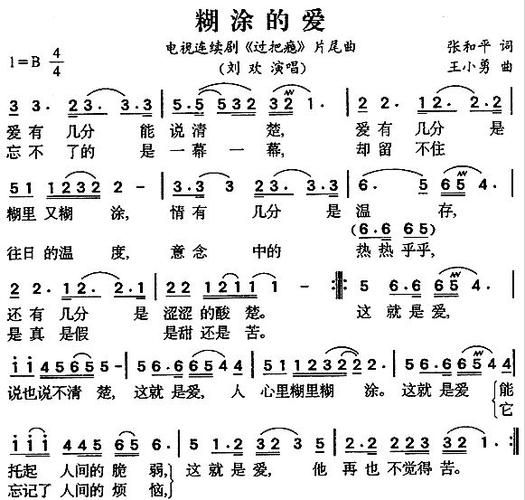

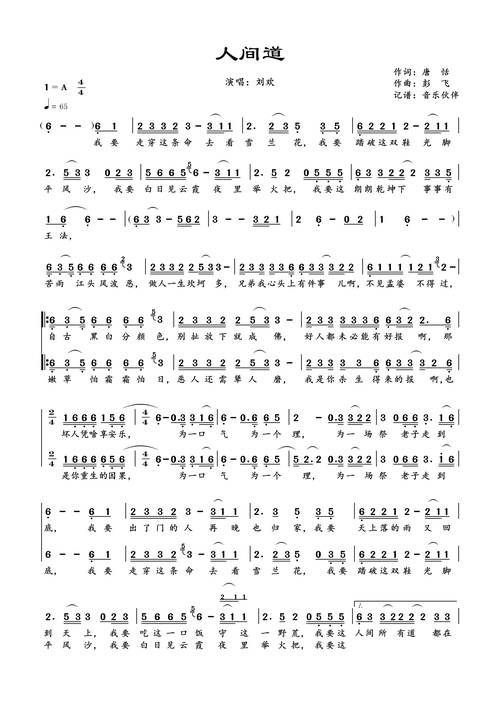

二、从弯弯的月亮到千万次的问,简谱是他的“音乐日记”

刘欢的书房里,藏着一沓沓泛黄的简谱手稿,有的用铅笔写着修改痕迹,有的还沾着咖啡渍。这些简谱,就像他的“音乐日记”,记录着从80年代到现在的华语乐坛变迁。

比如1989年他唱的弯弯的月亮,简谱上标满了细微的情感记号:什么地方要“渐弱”(记作“<”),什么地方要“换气”(标个小“v”)。他当时特意跟录音师说:“别把旋律唱得太‘满’,要留点想象空间,像月光一样‘弯’的。”你再用简谱对着听那句“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,会发现每个音的起伏都像在说话——简谱的“数字+记号”,帮他把“想唱什么”精确到了“每个音该有什么情绪”。

再看北京纽约的主题曲千万次的问,副歌“千万次地问,你究竟在哪儿等”的高音部分,简谱上标注了“强后弱(> <)”,他解释说:“这就像人生中的追问,一开始特别急切,到后面慢慢变成一种无奈的叹息。”没有这些简谱里的“小细节”,旋律哪来这么强的故事感?

对他而言,简谱不是“过时的工具”,是“情感的翻译器”——他把心里想的、嗓子要发的,都变成简谱上的符号,几十年后翻出来,还能闻到当年的创作气息。

三、他教学生唱简谱:这不是“技术”,是“听懂音乐的眼睛”

作为音乐教授,刘欢在中央音乐学院上课,第一节课就让学生练简谱。有人说:“都2024年了,学简谱有啥用?五线谱才是国际通用。”他当场就反驳:“简谱就像咱们的汉字,五线谱是英文。你会说中文,不代表就不用学拼音。简谱就是音乐的‘拼音’,能帮你‘听懂’旋律背后的逻辑。”

他举过一个例子:让学生听一段贝多芬的旋律,先用五线谱记下来,再用简谱“翻译”一遍。结果发现,用简谱哼的时候,旋律的“走向”更明显了——因为简谱的数字本身就是“音高顺序”,1234567,唱出来就是“上行”,7654321,就是“下行”。这种对“音高走向”的敏感度,对创作太重要了。

他自己就受益匪浅。当年唱亚洲雄风,简谱帮他找到了“中气十足”的平衡点:主歌部分简谱音程跨度小(比如“我们亚洲,山是高昂的头”,旋律是“1 2 1 | 2 3 |”),唱得稳当;副歌部分音程突然拉大(“山是高昂的头,原是滚动的河”,旋律是“5 3 | 1 - | 2 3 | 5 - |”),就能用情绪“托”起来。这种“简谱+感觉”的创作方式,让他的歌既有技术支撑,又有“人味儿”。

四、简谱里的“刘欢密码”:那些数字背后的音乐哲学

你可能没发现,刘欢的歌里,总有几个“标志性音程”,简谱上一看就特别明显。比如喜欢用“5-1”的跳进(好汉歌开头“大河向东流啊”),或者“1-3”的大跨度(千万次的问“爱过知情重,醉过知酒浓”)。

有次记者问他为啥总用这些音程,他说:“就像写文章喜欢用排比,音乐里音程跳进,能让情绪‘立’起来。简谱把这些数字关系写得很清楚,我一眼就能看哪里该‘跳’,哪里该‘平’,就像写字知道哪个笔画要重,哪个要轻。”

这其实就是他的“音乐哲学”——简谱是骨架,情感是血肉。没有简谱的“理”,旋律就成了“散架的沙”;没有情感的“情”,简谱就成了“冷冰冰的数字”。他几十年来一直在找这个“情”和“理”的平衡点,而简谱,就是他手里最趁手的“量尺”。

说到底,刘欢和简谱的故事,其实是“传统与当下”的故事。在这个被五线谱、MIDI、AI编曲包围的时代,他偏偏用最“土”的简谱,写出了最“潮”的经典。

下次再听好汉歌弯弯的月亮,不妨试着拿出简谱跟着哼一下——你会发现,那些简单的数字里,藏着刘欢对音乐的敬畏,对观众的真诚,还有这个时代最难得的“匠心”。

毕竟,真正的“大师”,能把最基础的工具,变成最动人的艺术。你说,这算不算音乐圈最“硬核”的反差萌?