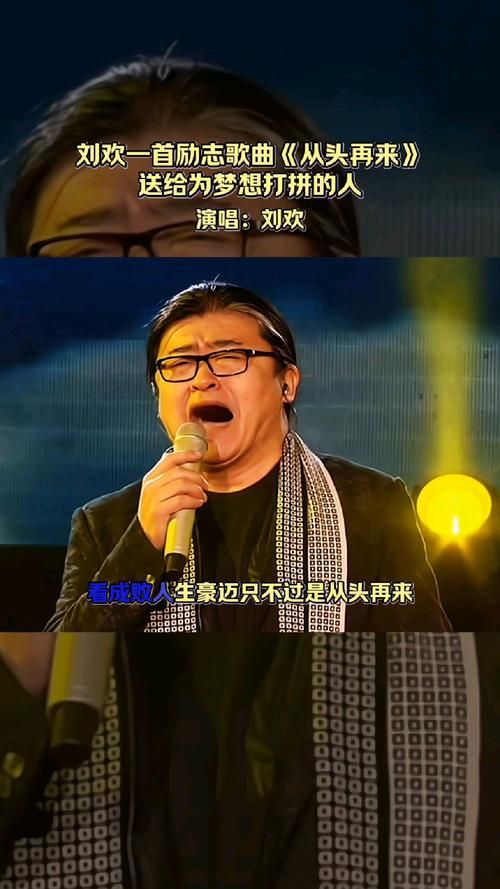

要说娱乐圈里能把“实力”和“烟火气”捏得这么瓷实的,刘欢绝对算一个。你印象里的刘欢,可能是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里温润的吟唱,是音乐学院台柱子教授,也可能是综艺里被大家调侃“发福但可爱”的“舅姥爷”。但最近“刘欢社”这个词在圈里悄悄火了起来,与其说是个标签,不如说是一代人对刘欢生活方式的总结——他到底是怎么在“殿堂级音乐人”和“人间真实大叔”之间自由切换的?今天咱们就掰开了揉碎了,聊聊这个“社”字背后,藏着多少不被定义的人生。

音乐圈的“顶流”与“扫地僧”:“社”在哪儿?

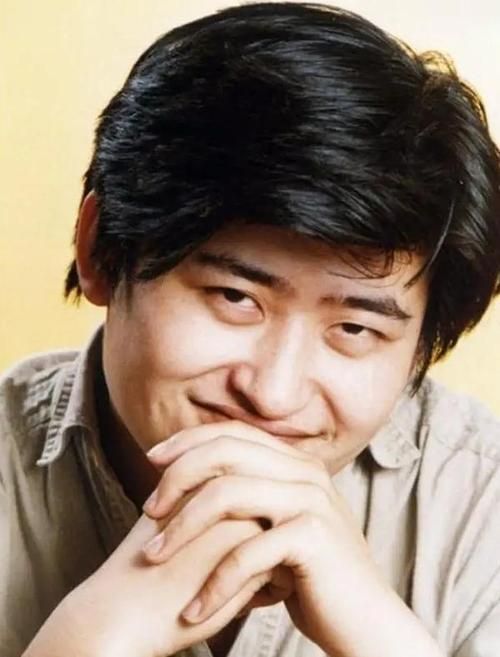

说刘欢“社”,得先从他的“不端”说起。你见过哪个国际音乐节的压轴嘉宾,穿件宽松的polo衫就上台,边唱边跟台下观众唠嗑?“哎,今天这首老歌,是当年给北京人在纽约写的,那会儿我在美国,特想家,尤其是咱这豆汁儿……”一点架子没有,观众笑他“像邻家叔叔”,他却乐呵呵:“咱唱给大伙儿听,又不是供着。”

更“社”的是他对音乐的较真。有次录节目,年轻歌手唱千万次问,高音部分用了技巧,刘欢在旁边听完后,掏出笔记本就开始画图:“你看,这里要是用胸腔共鸣,声音会更稳,情绪也更到位。”有人劝他:“刘老师,您都这地位了,不用这么较真吧?”他摆摆手:“音乐这东西,骗不了人,观众耳朵尖着呢。”这种“台上神仙,台下普通音乐爱好者”的反差,不就是“社”的真实写照?对专业有敬畏,对生活没包袱,活成了别人想摸又摸不着的样子。

家庭里的“严父”与“老顽童”:“社”在哪儿?

如果说音乐圈的刘欢是“严谨中带着可爱”,那在家里的他,就是“可爱里藏着智慧”。妻子珞珈曾不止次在采访里说:“欢哥这人,‘社’得让你觉得靠谱又好笑。”女儿刘英子小时候学钢琴,弹错一个音就哭鼻子,刘欢不批评,反而搬个小板凳坐在旁边,讲自己当年考音乐学院,因为方言太重被老师嘲笑,硬是每天对着镜子练到嗓子沙哑。“你看爸爸当年比你还‘社’,不一样过来了?”这话把女儿逗乐了,练琴的事儿也成了父女俩的“甜蜜负担”。

后来刘英子参加乘风2023,有网友说她“性格像爸爸”,刘欢在社交上转发视频,配文:“谢谢大家喜欢英子,但她得努力,争取早日超过爸爸——毕竟,我也是‘顶流’舅舅嘛!”字里行间全是老父亲的自豪,又带着点调侃,哪有半点“音乐教授”的严肃?这种把生活过成段子,又把段子里藏着爱的本事,不就是“刘欢社”最暖底色?

公众视野里的“话题王”与“清醒者”:“社”在哪儿?

这些年刘欢综艺没少上,但每次出现都能刷屏。有人调侃他“胖了以后更像吉祥物”,他却自黑:“人嘛,幸福了就容易发福,我现在这体型,就是生活富足的证明。”有次网友问他:“刘老师,您这么多年都没变过,还是那么热爱音乐吗?”他乐了:“变啊,以前追求技巧,现在更懂‘过日子’了。但要说热爱,你看我现在写歌,半夜有了灵感照样爬起来哼,这毛病,估计到老也改不了。”

更难得的是,他总能在热点里“拨开迷雾”。前几年有段时间,年轻歌手总比拼谁的高音更高,刘欢在节目里直言:“技术是基础,但音乐里最重要的是讲故事。你光吼得高,观众没共鸣,那也是白搭。”这话当时戳了不少人,有人说他“太直接”,但更多人说:“这才是真正的‘过来人’,实话听着扎心,却暖心。”这种不盲从、不迎合的清醒,把“社”活成了“人间清醒”的代名词——你可以说他“不时髦”,但不能否认他说的,都是大实话。

写在最后:刘欢的“社”,是活成了自己喜欢的样子

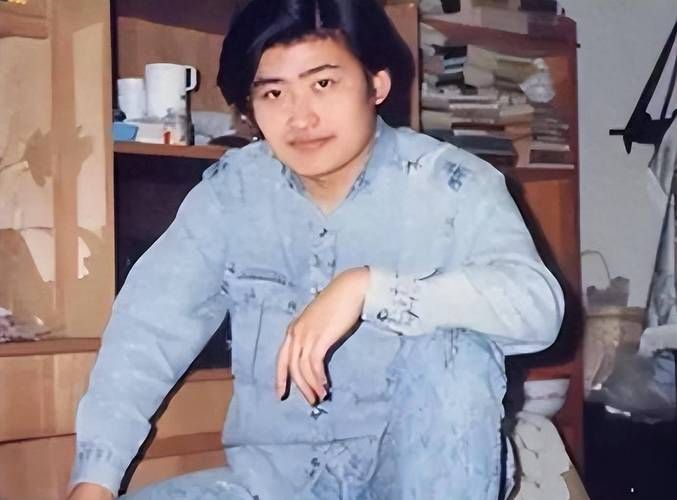

其实“刘欢社”这三个字,哪是什么调侃,分明是一代人的羡慕:羡慕他能把热爱坚持一辈子,羡慕他能把家庭经营成港湾,羡慕他能把“大人物”过成“普通人”,还活出了极致的坦然。从1987年的少年壮志不言愁到现在的“国民舅舅”,刘欢用30多年的时间告诉我们:真正的“社”,不是刻意讨好,而是敢于做自己;真正的强大,不是端着架子,而是能把专业和生活拧成一股绳。

所以啊,下次再有人说“刘欢好社”,你可以接一句:“可不是嘛,这种‘社’,谁不想要呢?”毕竟,在这个急着证明自己的时代,能像刘欢这样,把日子过成歌,把音乐过成生活,本身就是最厉害的“底气”。