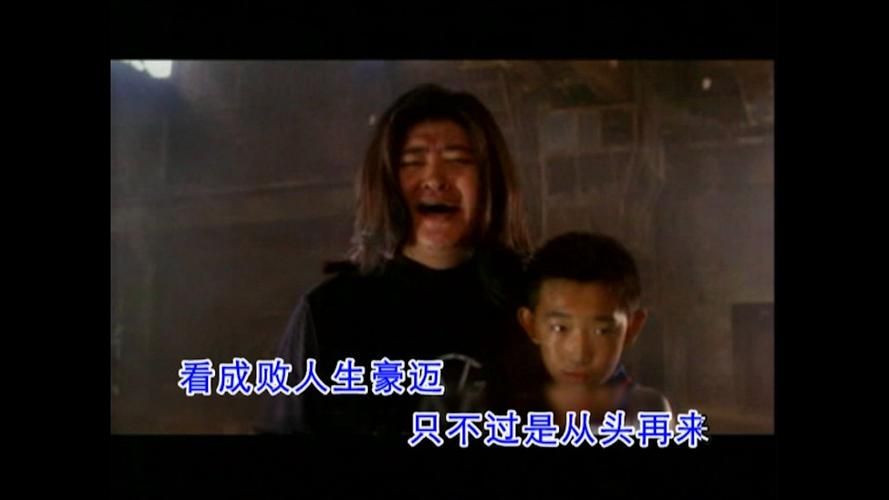

2001年冬天,北京某录音室的角落里,刘欢抱着一把旧吉他,对着一台家用摄像机镜头笑了笑。镜头里的他穿着洗得发白的牛仔外套,头发有些凌乱,手里还转着一支笔,像和朋友聊天那样开口:“最近总有人问我,‘生活最难的时候怎么办?’今天不唱歌,就想跟大伙儿说几句。”

这段被网友称为“穿越时空的鸡汤”的影像,后来成了抖音上千万网友的“精神急救包”。画面里没有华丽的灯光,没有精致的妆发,只有刘欢略带沙哑的声音,和一盒褪色的磁带——那是2001年,他特意用家用的松下录像机,录给自己的歌迷,也给所有“觉得快撑不下去的人”。

磁带里的“笨办法”:没有剪辑,没有滤镜,只有“掏心窝子”

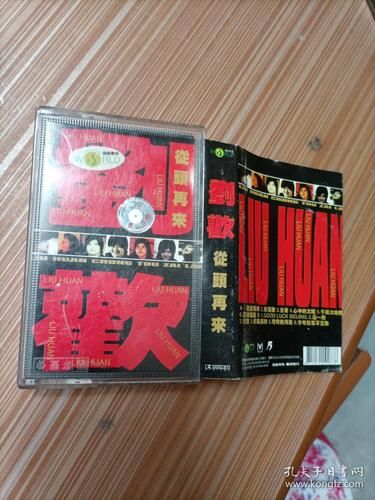

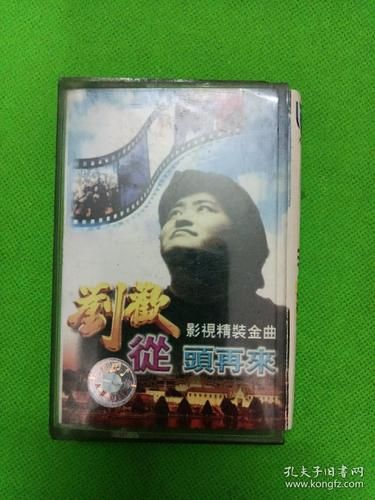

“你们看我这盒磁带,”刘欢举起手里的磁带盒,对着镜头晃了晃,“上面的字都快磨没了,这是我刚工作时录的第一首歌。那时候没现在这些高科技,想出盒带,得带着乐队跑录音棚,一遍遍录,直到唱不出声为止。”他顿了顿,笑着指了指录音室里的老式合成器:“这机器比我儿子年纪都大,可它‘懂’音乐——每一声按键,都是真心。”

镜头扫过磁带上的“从头再来”字样,那是他当年写给自己的一句话。“1994年,我第一张专辑卖得特好,可下一张就砸了。当时半夜在房间里哭,觉得自己就是个‘骗子’。后来我妈推门进来,什么也没说,把这盒磁带塞我手里,说:‘你听听,当初你唱得多认真。’”

他深吸一口气,眼神突然亮起来:“后来我又去录音棚,对着这机器,从早唱到晚。嗓子哑了就喝口温水,唱错了就重新来。最后录出来,虽然不完美,但我敢说——这是‘我自己’。”

这段视频里,刘欢没有谈论“成功学”,也没有讲“大道理”。他只是像个邻家大哥,分享自己“掉进坑里”的经历:唱好汉歌时被导演骂“太文绉绉”,录千万次的问时因为高音太撕扯被录音师劝退,甚至在最困难的时候,想过“干脆去开个小卖部算了”。

可每次想放弃时,他都会拿出这盒磁带,听听最初的自己。“你看这磁带,表面都磨花了,里头的磁带却一点没断。就像人,甭管外表多旧,里头那股‘劲儿’不能断。”

从“磁带”到“视频”:为什么30年前的影像能戳中2024年的年轻人?

最近,这段视频突然在短视频平台爆火。评论区里,00后写着“考研失败第三天,听完刘欢这段话,我又打开了书”,90后说“加班到凌晨3点,看到他说‘唱不出声就歇会,别硬撑’,突然哭了”,甚至有80后留言:“2008年我下岗,就是靠听从头再来熬过来的。”

为什么会是30年前的这段影像?因为它“不装”。现在的短视频里,太多“成功导师”站在光鲜的背景前,告诉你“30岁必须赚到100万”“别打工了,赶紧创业”。可刘欢坐在简陋的录音室里,坦然说“我当年也怕过,也哭过,甚至想过放弃”——这种“不完美的真实”,反而让年轻人觉得:“原来不是我一个人在撑。”

更重要的是,他给的“答案”从来不是“鸡汤”,而是“笨办法”。“遇到难事儿,别光想着‘怎么办’,先想想‘你最初为啥要做这个’。”刘欢在视频里说,“就像我,唱歌就是因为我喜欢,喜欢到哪怕没人听,我也想唱。后来有人听,是运气;没人听,是常态。但只要你还在唱,就‘从头再来’了。”

刘欢的“反流量”逻辑:30年不变,只做“对的”,不做“火的”

熟悉刘欢的人都知道,他从来不是“娱乐圈的人”。他不参加真人秀,不拍广告,连微博都很少发,每年露面的次数,比某些明星一个月还少。

有人问他“为什么不趁热度多接点工作”,他曾在采访里笑着说:“我儿子小时候问我,‘爸爸你为啥不上电视?’我指着电视里的动画片说,‘你看这些角色,是不是过了10年还让人记得?’演员也一样,‘火’是一时的,‘让人记得’才重要。”

这段“从头再来”视频里,他其实已经说透了自己的“生存哲学”:“甭管是唱歌还是做人,别想着‘一炮而红’,得像这盒磁带一样,一层一层录,慢慢磨。表面的标签会掉,里头的东西,会在时间里沉淀下来。”

现在,这盒被磨掉标签的磁带,成了无数人的“精神图腾”。有网友把视频片段剪成短片,配文“刘欢说:‘生活就像磁带,就算卷带了,慢慢转回来,还能继续唱’”;还有人把“从头再来”四个字纹在手腕上,说“这是我的‘重启键’”。

写在最后:真正的“价值”,从不被时光定义

看着刘欢在视频里轻轻抚摸磁带的动作,突然想起他另一句话:“艺术是什么?艺术就是‘人’。你是什么样的人,就会做出什么样的作品。”

30年前,他用磁带记录下自己的“不完美”和“真”;30年后,这段视频穿越时空,给焦虑的年轻人带去“不慌的力量”。这或许就是“内容价值”的最好诠释——它不需要华丽的包装,不需要流量的加持,只需要有一颗“真诚的心”,就能在时光里,永远被需要。

下一次,当你觉得“快撑不下去”时,不妨找一找刘欢的这段视频。看看那个抱着旧吉他的中年人,听听那盒磨花的磁带,然后问问自己:你最初的“热爱”,还在吗?

或许答案,就在那一句“从头再来”里——不是重新开始,而是继续带着最初的自己,走下去。