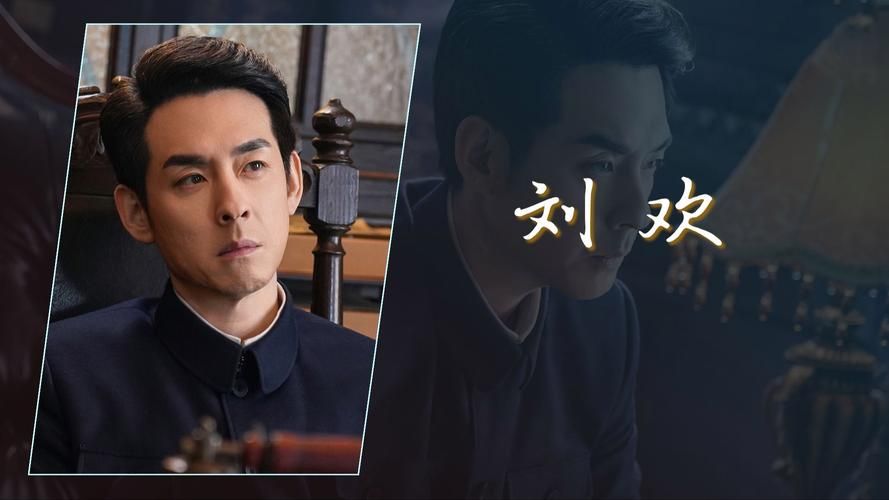

台下十年功,台上一分钟,但对刘欢来说,这“一分钟”可能藏着几十年的琢磨。2024年开春,当“刘欢相约如梦”几个字悄然出现在文化项目预告单上时,不少乐迷心里都咯噔了一下——那个唱了弯弯的月亮的深情男人,写我和你的奥运作曲家,还会给我们什么新惊喜?

要说刘欢,“活化石”三个字似乎都不够分量。从1987年北京国际流行音乐大赛捧回金奖,到好汉歌响彻大江南北,再到后来的甄嬛传主题曲凤凰于飞被称“教科书级吟唱”,他手里的每一个音符,都像是沾着岁月的包浆。可这几年,除了偶尔在综艺里露个脸,大家总念叨:“刘老师去哪儿了?”直到“相约如梦”的消息传来,才明白:原来他不是“消失”,是在“造梦”。

这场“相约”,约的是哪场梦?

“如梦”二字,说玄乎也玄乎,说实在也实在。你若问刘欢,他大概会挠挠花白的头发,笑着说“不就是想和大家好好聊聊天嘛”——但谁都知道,这位“老炮儿”的“聊天”,从来不是闲磕牙。

翻翻他的履历,就知道这人心里揣着多大的梦:30岁唱千万次的问,把流行音乐唱出了哲学味;40岁为甄嬛传谱曲,一句“山之盟,海之誓”让多少古装剧配乐汗颜;50岁唱我和你,用简单的旋律把奥运的宏大和柔软拧成一股绳。他没搞过流量炒作,也没追过风口,但只要他开口,总能让人记住——这大概就是“真本事”的魅力。

那“相约如梦”约的梦,或许是老歌的梦?想想看,弯弯的月亮里“岁月静好”的画面,好汉歌里“该出手时就出手”的酣畅,这些旋律刻在一代人的DNA里。要是现场能听见他重新改编的老歌,把岁月的褶皱揉进音符里,怕是不少观众要提前备好纸巾。

也或许是文化的梦?这几年刘欢没少在经典咏流传这类节目里“玩传统”——把阳关三叠唱出新意,让登鹳雀楼的孩子合唱团惊艳全场。他总说“音乐是世界的,但根是中国的”,这场“如梦”会不会是一场古今碰撞的音乐会?用琵琶、古筝打底,搭上爵士和电子,让传统文化“活”成年轻人喜欢的样子?

刘欢的“慢”,才是最快的路

有人说刘欢“不合时宜”——在这个恨不得一天出三首新歌的圈子里,他像个老工匠,一首歌能磨上半年;在这个热搜比作品火的时代,他几个月不露面,粉丝们都快忘了他长什么样。但仔细想想,正是这份“不合时宜”,让他的作品成了“硬通货”。

2023年有次采访,记者问他“为什么不趁热度多上综艺”,他喝了口水,慢悠悠地说:“我的嗓子经不起折腾,观众的爱也经不起浪费。”这话听着朴素,道理却深。他见过多少红极一时的歌手,转眼间就消失在沙滩上,而他守着录音室一待就是一天,为了一个高音的“气口”,反复唱到半夜;为了让歌词更有味道,翻古籍、查典故,像个老学究较真。

这份“较真”,在“相约如梦”里怕是要更甚。有人透露,为了这次项目,他推掉了好几个商演,带着团队闭关半年,从选曲、编曲到舞美,每一环都亲自盯。甚至有传言说,他特意去学习了传统乐器“尺八”,就为了在某个段落里吹出“梦回大唐”的感觉——你瞧,这就是刘欢的“梦”:不是空想,是用汗水和匠心一点一滴“磨”出来的。

我们为什么需要这场“如梦”?

现在的日子太快了,快到刷个短视频都嫌长,快到大家记不住昨天听过什么歌。但人嘛,总得有个地方躲躲风,寻寻梦。刘欢的“如梦”,或许就是这样一个避风港——不用去想流量、数据、热搜,只需要闭上眼睛,听那个熟悉的声音穿过岁月,告诉你“别急,好东西都在路上”。

你说,这场“如梦”,会是刘欢送给音乐圈的一封“情书”吗?写给那些还在坚持写歌的人,写给那些愿意静下心听歌的人,写给我们这些在生活里奔波,偶尔也会想起“弯弯的月亮”照在哪里的普通人。

话说回来,从少年壮志不言愁到“相约如梦”,刘欢兜兜转转几十年,其实一直没变——他还是那个把音乐当命的人,还是那个想用旋律“装点”世界的人。至于这场梦到底有多美?或许只有现场能体会到,但现在已经开始期待了:当灯光暗下来,那个熟悉的开场白响起,你会跟着他,走进哪个“如梦”的夜晚呢?