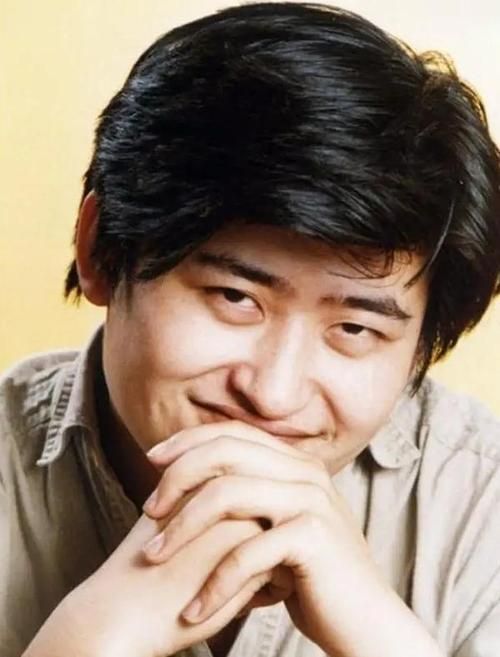

1998年春晚后台,化妆镜前刘欢正热着嗓子,化妆师突然递来一杯热水:“刘老师,待会儿那高音能行不?”他抬眼笑,眼角堆起细纹:“你听——”话音未落,前奏一起,那声“大河向东流”撞得演播厅嗡嗡响,底下几万观众跟着吼,嗓子喊哑了也不肯停。

你敢信吗?这一嗓子,后来成了华语乐坛的“活教材”。

很多人说刘欢嗓子“老天爷赏饭”,音域宽得能跨三个八度,高音像刀子划云,低音像酒酿子酿在喉咙里。但只有他自己知道,这“嗓子”是用三十年功夫从石头里“磨”出来的。早年他练歌,每天凌晨四点就在胡同口吊嗓子,邻居嫌吵,他就把收音机音量调到最大,跟着帕瓦罗蒂练“花腔”,练到嘴皮发麻、嗓子冒烟,咽口水都像吞刀片。后来录弯弯的月亮,为了那句“今天的泪水 Multiplication”,他在录音室泡了七天,对着钢琴反复找那个“又轻又沉”的共鸣点,最后唱到眼前发黑,工程师以为他中暑,他却说:“这口气不能断,断了对不起月亮。”

可最绝的,不是他嗓子多“完美”,是那嗓子里的“人味儿”。

听他唱千万次的问,你会看见深夜加班的白领,耳机里循环着“多少次迎着冷眼与嘲笑”,不是假大空的励志,是揉碎了普通人拧巴的坚持;听从头再来”,那声音像浸了盐的棉布,唱下岗工人擦眼泪的样子,不煽情,却让每个在生活中摔过跟头的人,想把手机音量开到最大。有次采访,记者问他“嗓子到现在怎么还这么稳”,他摆摆手:“我这不是嗓子,是攒了三十年的故事。年轻时唱渴望,想着阿香的眼泪;中年唱好汉歌,琢磨着李逵的莽劲;现在唱人世间,觉得那声音里得有爸爸的白发。故事没唱完,嗓子哪敢老?”

如今满屏都是“AI歌手”“修音神曲”,短视频里三秒高音、五秒转音,听着惊艳,却像塑料花,好看不香。可翻开刘欢的履历:从87年北京亚运之歌到23年声生不息,三十多年没塌过房,没炒过绯闻,连综艺都只接中国好声音那种认认真真选歌的。有次学员问:“现在流行抖音神曲,我该不该写?”他盯着学员的眼睛:“你可以写,但别忘了,歌是用来‘留’的,不是用来‘火’的。我唱弯弯的月亮时,哪想过它会火三十年?我就是想把当年胡同里大妈摇着蒲扇、孩子追着皮球的画面,藏进每一个音符里。”

现在回看,刘欢的这一嗓子,哪是什么“天赋异禀”,分明是对音乐“死磕”的狠劲,是对“好声音”最基本的敬畏。当下一首歌火不过三个月,我们对着AI合成的“完美嗓子”点头称赞时,是不是早就忘了,真正能刻进骨子里的旋律,从来都带着结巴的喘息、跑调的遗憾、和唱到沙哑也要把故事说完的倔强?

就像他在好汉歌里吼的那句“路见不平一声吼”,如今这嗓子还在吼的,不是江湖,是唱歌的人,那颗不肯将就的心。