提到刘欢,你脑海里会跳出什么词?是好汉歌里“大河向东流,天上的星星参北斗”的豪迈,还是北京奥运会开幕式上“我和你,心连心”的温柔?可要是细想,这位在华语乐坛封神30多年的男人,好像从来就没按常理出过牌——别人挤破头想红的综艺,他接了就跑;千万代言邀约堆成山,他却说“我怕毁了自己的歌”;甚至就连公开露面,都总是一副“我没睡醒”的慵懒样。但你真的了解他吗?那个把“人生不设限”活成日常的刘欢,到底藏着多少我们没看透的“较真”?

胡同里走出的“音乐疯子”:为了弹琴,他能把父母的耳朵吵炸

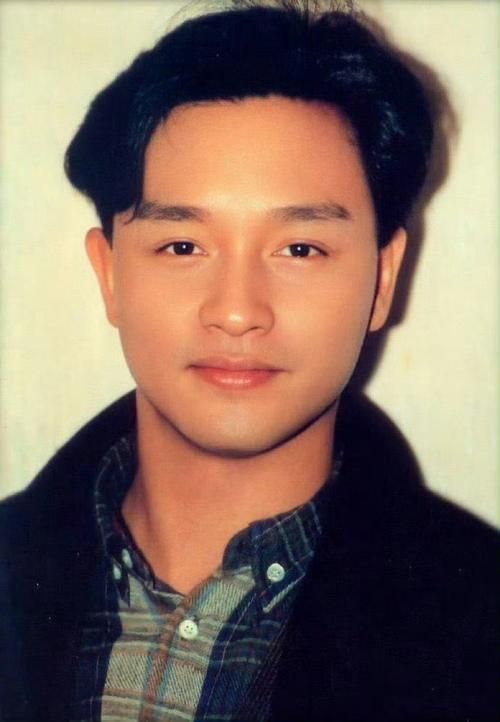

1953年出生的刘欢,打小就是北京胡同里“没正形”的孩子。跟同龄人满院子疯跑不一样,他迷上了家里那台旧收音机——里面的京戏、民歌、甚至苏联老歌,他扒着喇叭听一遍就能哼个八九不离十。10岁那年,他非要学吉他,父母零花钱不够,他就自己捡破铜烂铁换钱,硬是抱回一把掉了漆的“烧火棍”。

可真开始练琴,麻烦就来了。刘欢一练琴就是一下午,楼上楼下的邻居受不了,找上门来投诉,他爸只能赔笑脸:“孩子小,您多担待!”可刘欢不管这些,手按疼了就用热水敷敷,手磨出茧子就贴块胶布,有时候弹得兴起,凌晨两三点还在拨弦,把他妈吵醒没少挨骂。但谁能想到,当年那个“扰民少年”,后来真成了中央音乐学院指挥系的高材生——他不是天才,就是个“轴”:认定了的事,八头牛都拉不回。

千万酬劳也推掉的“倔老头”:娱乐圈的“另类清醒”,到底值不值?

1987年,刘欢因为电视剧便衣警察唱主题曲少年壮志不言愁一炮而红,那时候的他,已经是“开口跪”的代名词。可红了之后,他反而越来越“不务正业”——综艺找他上,他说“我怕浪费时间”;电影找他演配角,他说“我只会唱歌”;就连请他写歌,也得看他心情:“得是我想写的,不然给再多钱也不动。”

最让人意外的,是他对代言的态度。90年代商家疯了似的找他,开价一次就是几十万(相当于现在的上千万),他直接摆手:“我怕我的脸出现在电视上,会让你们觉得我的歌也变味了。”后来有记者问他“是不是不在乎钱”,他乐了:“钱当然是好东西,但唱歌对我来说,不是换钱的东西。”这话说得轻巧,可放在现在这个“谁红谁赚钱”的娱乐圈,有几个明星能做得到?

奥运会上“一开口全世界安静”的背后:他曾为两句词崩溃到掉泪

2008年,北京奥运会主题曲我和你的演唱者,定了刘欢和莎拉·布莱曼。可很多人不知道,这首歌最初差点黄了。为了让中英文歌词贴合,刘欢跟导演张艺谋、作曲家谭盾改了十几版,有时候凌晨三点还在录音棚里琢磨:“这句‘为梦想,千里行’是不是太大了?改成‘为明天,一起走’会不会更亲切?”

录到副歌时,他更崩溃了。莎拉的英文版已经定了调,但中文版怎么跟她的旋律搭,他试了上百遍,嗓子都哑了。有天晚上,他看着镜子里自己通红的双眼,突然觉得委屈:“这首歌是唱给全世界的,万一唱砸了,让中国丢脸怎么办?”那一次,他哭得像个孩子,哭完了,擦干眼泪又录,直到把自己唱到虚脱。后来,当他在鸟巢开口,全世界安静的那一刻,谁还记得那个曾在录音棚里掉眼泪的“较真”男人?

“我怕胖到站不起来”:这个“贪吃”的胖子,活成了最真实的“反卷标杆”

如今的刘欢,最常被人提起的就是他的体重。有次采访,记者问他“体重是不是200斤了”,他哈哈笑:“不止呢!220斤!”他说自己爱吃火锅、烤肉,尤其爱甜食,“见到蛋糕就走不动道”。他从不刻意减肥,反而是女儿灯灯总说他:“爸爸,你再胖,我就抱不动你了。”

可就是这样一个“贪吃”的胖子,活得比谁都通透。有人说他“不自律”,他说“人活着,干嘛非得跟自己过不去”;有人说他“浪费才华”,他说“唱歌是我的工作,但不是我的人生”。他从不掩饰自己的缺点,也不讨好别人的期待——胖就胖着,只要高兴就行;工作累了,就歇几个月,陪女儿放风筝、打游戏。在这个“内卷”成风的时代,刘欢就像一股清流:活成自己喜欢的人,比活成别人眼中的“成功”,重要得多。

结语:真正的大师,从来都是“不听劝”的偏执狂

刘欢的经历,说到底,就是一个“不听劝”的故事。年轻时不听劝,非要走音乐这条路;成名后不听劝,非要拒绝唾手可得的名利;到了这把年纪,还不听劝,非要活得“随随便便”。可正是这份“不听劝”,让他成了华语乐坛的“活化石”——他的歌,20年后听依然不过时;他的人,20年后提起来依然让人敬佩。

或许刘欢早就看透了:人生这盘棋,重要的不是走得多快,而是走得稳不稳;不是看别人怎么走,而是自己想怎么走。就像他在一次采访里说的:“我不算什么大师,我就是个爱唱歌的普通人。但只要还能开口唱,我就不会骗自己,也不会骗听众。”

所以,下次当你觉得“人生必须按部就班”时,不妨想想刘欢——那个抱着旧吉他、吵得邻居投诉的胡同少年,那个推掉千万代言、守着一架钢琴的中年男人,那个在奥运舞台上、为了两句词掉眼泪的“倔老头”。他告诉我们:所谓“活成自己”,不过就是“我想唱歌,我就唱;我想休息,我就歇;我爱吃蛋糕,我就多吃一块”——简单,却最难。