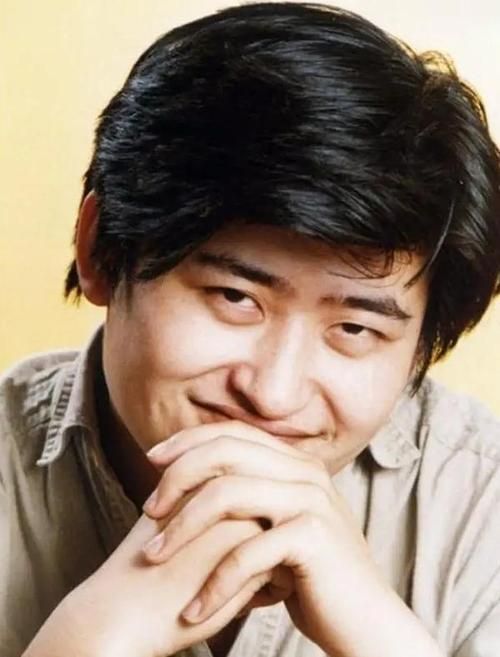

要说中国乐坛的“活化石”,刘欢绝对占一席。但要是让你给刘欢递简历,你会怎么写?是列好汉歌弯弯的月亮这些国民金曲,还是提“国际关系学霸”“音乐教授”这些标签?可要是真这么写,怕是连刘欢自己都要摇头——他的简历啊,哪是几张纸能装下的?分明是用四十多年踩出来的,一脚音乐一脚人生,走得比歌还传奇。

从“混不吝”少年到“北外才子”:热爱这东西,藏不住

1959年出生的刘欢,打小就不是“循规蹈矩”的主。在北京胡同里长大,别的孩子背诗他听收音机里的 classical music,别的孩子考大学他琢磨着“要不学吹黑管?”你说他叛逆?可偏偏这股“混不吝”劲儿,让他在1977年恢复高考那年,以专业课第一的成绩考进了国际关系学院——学的是法国文学,跟音乐八竿子打不着。

但热爱这东西,就像埋在土里的种子,没光没水也能长。进了大学,刘欢成了文艺骨干,电声乐队里唱摇滚,校园晚会上弹吉他,甚至还在合唱团里混了个男高音。1985年,他刚毕业留校当老师,就因为帮同学写歌、录小样,被央视的导演看中,邀请参加了第一届百名歌星演唱会,唱了世界需要热心肠。那时候的他,哪想过什么“歌手”身份?就是单纯觉得“这歌有意思,我能唱得更好”。

直到1987年,电视剧便衣警察主题曲少年壮志不言愁找上门来。导演许世强大老远跑到北京,说“我要的就是那种带点野性,又有点书卷气的感觉”。刘欢抱着吉他琢磨了三天,把一股子年轻人的热血揉进了旋律里。歌一播,火了!整个街巷都在哼“几度风雨几度春秋”,可刘欢呢?照样回学校上课、带学生,连专辑都没出——在他看来,“唱歌是副业,教书才是正事”。

被时间偏爱的旋律:没有“爆款”的歌,为什么刻在几代人DNA里?

要说刘欢的“简历”,绕不开那些名字弯弯绕绕却让人一听就“上头”的歌:1990年北京亚运会会歌——亚洲雄风里“我们亚洲,山是昂头昂的头”,写的是中国人的精气神;弯弯的月亮里“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,唱的是每个游子心里的乡愁;好汉歌“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,直接成了KTV必点“神曲”;就连甄嬛传的主题曲凤凰于飞,十几年后翻出来听,还是觉得“这旋律怎么这么绝”?

为什么他的歌能传得这么久?有人说他“嗓子浑厚”,有人说他“感情浓”,但刘欢自己常说:“歌是写给人听的,不是唱给机器听的。”他录千万次的问时,为了找那种“在纽约街头漂泊的孤独感”,特意跑去使馆区转了好几天,听留学生聊天;唱从头再来时,他盯着歌词本琢磨了两天,连吃饭都带着,最后录出来的那句“心若在梦就在”,嗓子都哑了还觉得“不够味儿,得再来”。

更难得的是,他从来不在“流量”里打转。90年代歌坛最火的时候,商演单场能开到十万,他推了大半;真人秀刚兴起时,节目组抢着要他,他说“我不想靠观众吃饭,我要靠作品吃饭”;甚至前几年歌手邀请他,他直接拒绝:“我现在只想好好带学生,写点自己想写的歌。”可就这么一个“不凑热闹”的人,他的歌却成了几代人的“背景音”——学生时代听少年壮志不言愁,工作时哼从头再来,老了品凤凰于飞,你说,这算不算最好的“爆款”?

比“歌红”更狠的:是他对音乐的“较真”和“舍得”

很多人说“刘欢是乐坛的良心”,这良心啊,就藏在两个词里:较真,舍得。

先说“较真”。他录专辑记住时,为了一个和声的音高,跟录音师磨了整整一下午,后来录音师都急了:“刘老师,差不多就行了,听众哪听得出来?”他皱着眉说:“我听得出来,歌也听得出来。”还有一次,他去给电影人生配插曲,为了找陕北信天游的“味儿”,特意跑去陕北跟老农学了半个月,回来时晒得黢黑,可开口一唱,那股子黄土地的劲儿,让导演当场拍板“就他了”。

再说“舍得”。90年代初,他靠版税就身家过亿,可他没买豪宅跑车,而是把大部分钱投在了音乐实验室上,从国外买最先进的设备,就为了让年轻音乐人有更好的创作环境;他教学生从不藏私,把自己的编曲技巧、录音经验全盘托出,甚至帮学生改歌改到凌晨,连学生都说:“刘老师教我们,就像教自己孩子似的,恨不得把我们推得比他更高。”

最难能可贵的是,他敢“打破标签”。别人说“你是唱民谣的”,他偏要去研究摇滚;别人说“你是流行歌手”,他跑去和交响乐团合作;哪怕是年过半百,他还在尝试融合电子音乐、爵士乐,有次采访问他“您怕不怕跟不上年轻人?”,他笑着说:“怕什么?音乐是活的,我也得活啊。”

时间给的答案:所谓“传奇”,不过是一步一个脚印

现在再看刘欢的“简历”:国际关系学院毕业、留校任教、央视春晚常客、华表奖金鸡奖得主、中国音乐家协会副主席……这些头衔够亮吧?但比头牌更戳人的,是他用时间写下的“软实力”——对音乐的敬畏,对学生的负责,对名利的淡泊。

他嗓子坏了就做手术,医生说“不能再唱高音了”,他就转战低音和创作;身体胖了就减肥,哪怕减到脱相,也依然笑着说“只要能唱歌,怎么着都行”。有人问他“您这一辈子,最得意的是什么?”,他坐在钢琴前,弹了段弯弯的月亮,轻声说:“最得意的是,到今天我还能写歌,还有人愿意听。”

所以,刘欢的简历里到底藏着什么?是北外才子的锋芒,是音乐匠人的执着,是师者的温度,更是一个普通人对“热爱”这件事最固执的坚持——他不用追赶潮流,因为他自己就是潮流;他不必标榜传奇,因为他的每一步,都在写着传奇。

下次再听刘欢的歌,不妨想想:这位62岁的“老音乐家”,当年那个抱着吉他的愣头青,是怎么一步一个脚印,把简历写成一部中国乐坛史的?或许答案就藏在那句“心若在梦就在”里——梦在,路就在,人,就永远在路上。