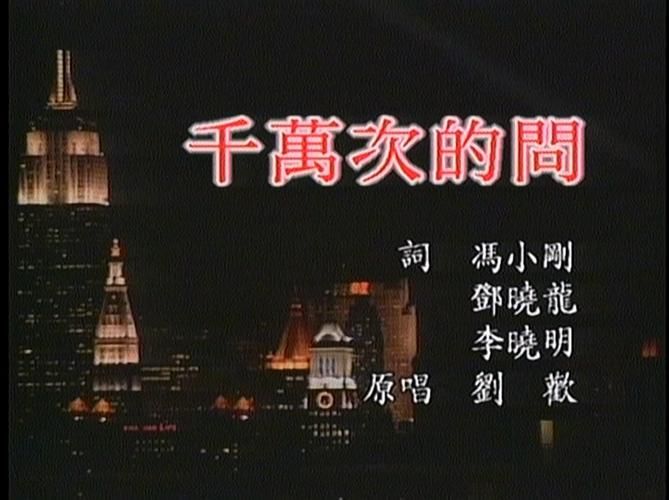

提到刘欢,多数人 first thought 总是绕不开好汉歌里“大河向东流”的豪迈,千万次的问里荡气回肠的深情,或是弯弯的月亮里岁月沉淀的温柔。在华语乐坛,他是坐拥“殿堂级”歌手封号的“活化石”,是舞台中央那个不需要过多修饰,开口就能镇住全场的男人。可很少有人留意,当他转身走进电影镜头时,竟也勾勒出完全不同的轮廓——不是歌手刘欢,而是演员刘欢。

01 从北京乐与路到夜宴:他压根没打算“跨界当明星”

其实刘欢的演员生涯,比很多人想象中更早。2001年,导演张元筹备电影北京乐与路,原本想找“有故事感”的摇滚歌手出演角色,兜兜转转找到了刘欢。彼时的刘欢,已经是央视春晚的常客,乐坛地位稳如泰山,可他却没推辞,反而一头扎进了“摇滚导演”李忠德这个角色里。

为了演好这个固执又带点理想主义的中年导演,刘欢特意去跟摇滚乐队泡在一起,观察他们的排练、争吵、舞台下的疲惫与疯狂。电影里,他穿着洗得发白的T恤,头发凌乱,说话时带着北京胡同里的脆生劲儿,完全没了舞台上的“大佬”气场。有影评人后来评价:“刘欢不是在演李忠德,他本身就是从那个年代的摇滚江湖里走出来的,带着烟味儿和啤酒沫的气息,真实得让人忘了他是歌手。”

真正让业内惊艳的,是2006年冯小刚的夜宴。他饰演的殷宗,表面上是个沉迷书画的“文艺王爷”,背地里却步步为营、城府极深。有一场戏,他独自在书房研磨,一边磨一边用口型哼着昆曲,眼神飘向远处时,那股压抑的野心和孤独几乎要从屏幕里溢出来。冯小刚后来曾说:“找刘欢演殷宗,就是看中他身上那种‘文人的狠劲儿’——不是单纯的坏,而是读了很多书、想了很多事后的那种清醒的偏执。他演的时候没太多技巧,就是‘真’,把一个被礼教困住的活生生的人演出来了。”

很多人以为刘欢是“跨界”演戏,但他自己却说:“我从来没当这是‘跨界’,就是个兼职。拍电影费劲巴拉的,哪有唱歌舒服?”可正是这种“没打算当演员”的心态,反而让他放下了偶像包袱,演出了角色最本真的样子。

02 客串“被记住”,配角“有光彩”:他总在最短的镜头里下功夫

比起担纲主角,刘欢在更多电影里是“惊鸿一瞥”式的客串,却总能让人过目不忘。2007年集结号里,他客串指导员,全程没几句台词,却在谷子地(张涵予 饰)独自寻找战友遗骨时,默默递过一张泛黄的旧报纸,眼神里的愧疚和敬佩比台词更有力;2009年建国大业里,他饰演闻一多,在李公朴追悼会上慷慨陈词的片段,没唱一句歌,却把知识分子的风骨演得入木三分。

就连动画电影钟馗伏魔:雪妖魔灵(2015年),他担任钟馗的配音,为了配出“粗中有细”的感觉,特意去研读了钟馗的传说,连喘息声都分“愤怒时短促”“疲惫时悠长”两种层次。有观众看完后说:“我差点忘了这是刘欢的声音,只觉得那个钟馗又凶又委屈,像个被天庭误解的“憨憨神官”。

为什么配角也能演出彩?刘欢在采访里提过:“电影是个集体活,不是你演得多抢镜就好。哪怕是两分钟的角色,也得让观众知道‘这个人为什么要在这里’。”这种对角色的敬畏感,或许正是他每次客串都能“出圈”的秘诀——不是“刘欢演了谁”,而是“谁被他演活了”。

03 歌手vs演员:两个身份的“拧巴”与和解

很少有人知道,刘欢年轻时其实考过中央戏剧学院表演系,最后却因为种种原因选择了中央音乐学院学作曲。“那时候觉得,演戏太‘装’了,唱歌倒是能把自己掏空。”可真到了片场,他又发现,“演戏这事儿,比唱歌还掏空——得把自己揉碎了,按角色的模子重新捏。”

这种“拧巴”让他对两个身份有着不同的态度:“唱歌是我的本行,得对得起听众;演戏是玩票,但也得对得起镜头。”所以他不接烂片,不为了片酬接戏,只拍“觉得有意思”的角色。有人问他“会不会因为音乐太成功,掩盖了演戏的成就”,他却笑:“没啥掩盖的,都是我。唱歌时我是刘欢,演戏时我还是刘欢,只不过换了个法子讲故事。”

如今再回头看刘欢的电影作品,你会发现它们像他的歌一样——没有华丽的技巧,却有扎实的底子;不刻意迎合市场,却自带打动人心的力量。或许这才是最特别的地方:在这个人人追求“多栖发展”的娱乐圈,刘欢始终像个“局外人”,从容地在歌手和演员的身份间切换,不争不抢,却总在关键时刻,用最真实的样子给观众一个惊喜。

下次当你又一次沉浸在好汉歌的旋律里时,不妨也回头去看看北京乐与路里的那个摇滚导演,或者夜宴里那个捧着砚台的王爷——你会发现,刘欢的故事,从来不止是“歌坛传奇”那么简单。他的人生剧本里,每个角色,都值得被看见。