在无数人的音乐记忆里,刘欢的声音总带着两个标签:一个是“穿透时光的醇厚”,比如千万次的问里裹着故事感的呐喊;另一个是“藏在旋律里的匠心”,比如牧羊人里那份不着痕迹的细腻。但很少有人注意到,让这首歌能跨越三十年依然被反复揣摩的,除了刘欢的演唱,还有那版“看似简单,却暗藏机关”的简谱。

一、被“低估”的经典:为什么是牧羊人?

1993年,刘欢为电视剧北京人在纽约演唱的千万次的问火遍大江南北,旋律一出来,全国都能跟着哼。但同年推出的个人专辑十面埋伏里,有一首歌却低调得像个“宝藏”——牧羊人。没有刻意的情感宣泄,没有华丽的转音,开头一句“牧羊人,走在无边的草原上”,像草原上的风一样,轻轻就拂进了心里。

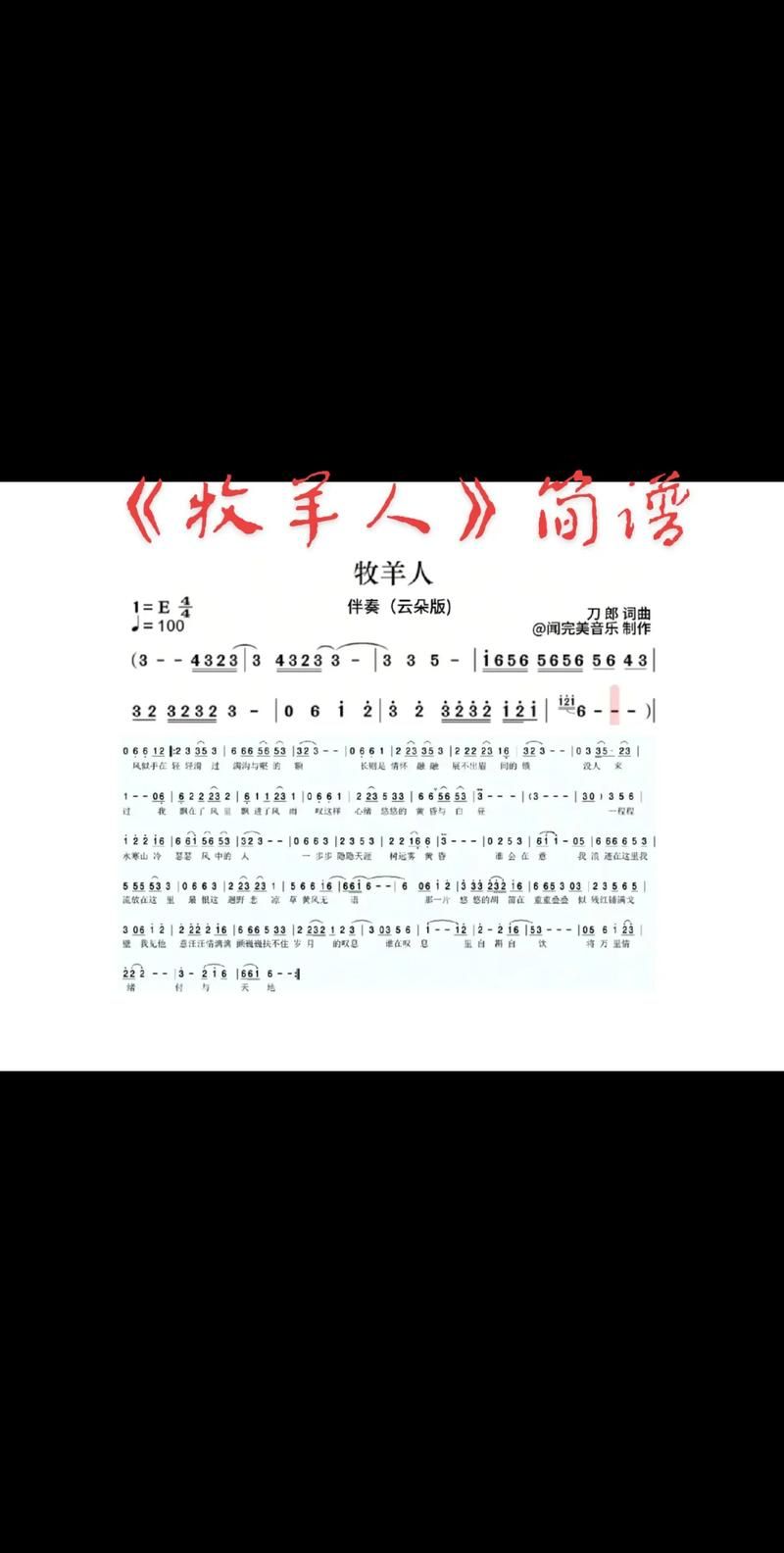

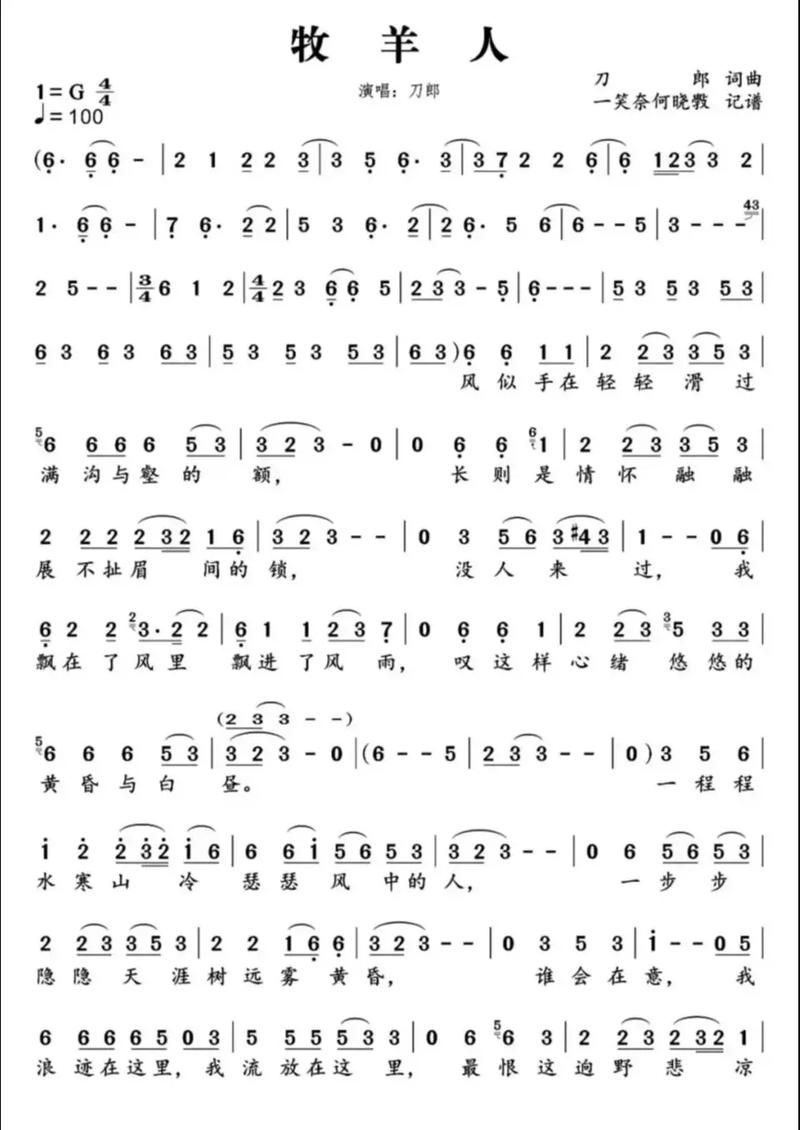

这首歌之所以能成为“音乐人心照不宣的教材”,恰恰因为它“简单得复杂”。旋律线条看似平缓,却藏着刘欢对民族音乐与西洋美声的糅合:主歌部分用的是蒙古长调的绵长呼吸,副歌的转音又带着美声的共鸣支撑。而这一切的核心,都压在那几张薄薄的简谱纸上——它没有标注华丽的装饰音,却用一个小小的强弱记号(比如第二小节末尾那个渐弱的“-”),暗示着演唱时气息的“收”与“放”。

二、简谱上的“密码”:刘欢到底要教我们什么?

翻出音乐圈老炮儿们传阅的那版牧羊人简谱,能看到密密麻麻的铅笔批注:第8小节的“mi”音旁边写着“不要顶,要叹出来”,第16小节的连线被画了三道,旁边标注“这里像羊群在慢慢移动,不能赶”。这些痕迹背后,是刘欢对音乐“分寸感”的执念。

“当年我们学唱歌,老师就把这谱子当‘反面教材’,”一位曾在新声代比赛中用过这首歌的声乐导师回忆,“好多年轻歌手唱得‘用力过猛’,就是因为没看懂简谱上的‘潜台词’——刘欢的牧羊人,不是在喊草原有多辽阔,是在讲一个人的孤独与辽阔之间的平衡。”比如副歌那句“风吹过草低,羊群走过来”,简谱上标注的是“中弱”(mp),可很多人唱得像强(f),结果把画面感唱成了口号感。

三、从琴房到直播间:为什么这版简谱还在“翻红”?

三十年后,当越来越多音乐博主在直播间“拆解”牧羊人的简谱,才发现它早就不只是一份曲谱了。有民谣歌手用它改编成吉他弹唱版本,把蒙古长调的和弦简化成几个开放和弦,却依然保留原谱的“呼吸感”;有音乐学院的老师把它当视唱练耳的教材,让学生用“无声击拍”的方式打准那些“看似规整,实则藏着切分”的节奏。

更让人意外的是,连短视频平台上都有人拿着这版简谱“云教学”。有个00后琴博主弹钢琴版牧羊人,弹到第12小节突然停下来,镜头怼到简谱上:“看,这里的‘re’和‘sol’之间,藏了一个大二度,就像牧羊人抬头看到天边突然飘来的云,不突然,但很扎心。”评论区里,50多岁的观众留言:“原来小时候跟着录音机瞎哼的调调,刘欢早就用音符画好了图。”

四、纸质简谱的“温度”:比AI更懂音乐的,永远是人心

在这个AI能自动生成谱子的时代,为什么有人愿意花高价淘一本刘欢手写的牧羊人简谱副本?因为那纸上的每一笔,都有“人味儿”。原谱上有个地方标记着“此处自由延长”,旁边的括号里写着“像羊叫了一声”,这不是机器能编出来的提示,是一个音乐人对另一个音乐人的“悄悄话”。

刘欢曾在采访里说:“谱子是死的,但人的气息是活的。牧羊人的简谱,就是想让每个唱它的人,都能把自己的故事加进去。”就像草原上的牧羊人,羊群一样,旋律一样,但每个牧羊人走过的路,都不一样。

如今再听牧羊人,旋律一响,眼前好像真的有一片草原:牧羊人赶着羊群,步子不急不缓,风吹过他的衣角,也吹动了那张泛黄的简谱。纸上没有华丽的辞藻,却有能让无数音乐人记一辈子的“密码”——不是技巧,是对音乐最笨拙也最真诚的敬畏。

或许,这就是好音乐的模样:它不需要被记住每一个音符,但会永远留在懂它的人心里。