要说华语乐坛的“定海神针”,刘欢的名字一定排在前面。可不少人心里犯嘀咕:都2024年了,各类选秀歌手、流量偶像轮番上阵,刘欢的“演唱水平”到底凭什么还能被反复提起?是天赋异禀,还是时代滤镜?今天就掰开揉碎了说——他那些被奉为圭臬的演唱技巧,背后其实是40年对音乐最笨也最真诚的较劲。

先厘清:刘欢的“强”,从不只在于“高音”

很多人对刘欢的印象还停留在“高音王者”,其实这只是他实力的冰山一角。真正让他封神的,是对声音的“全维度掌控力”:

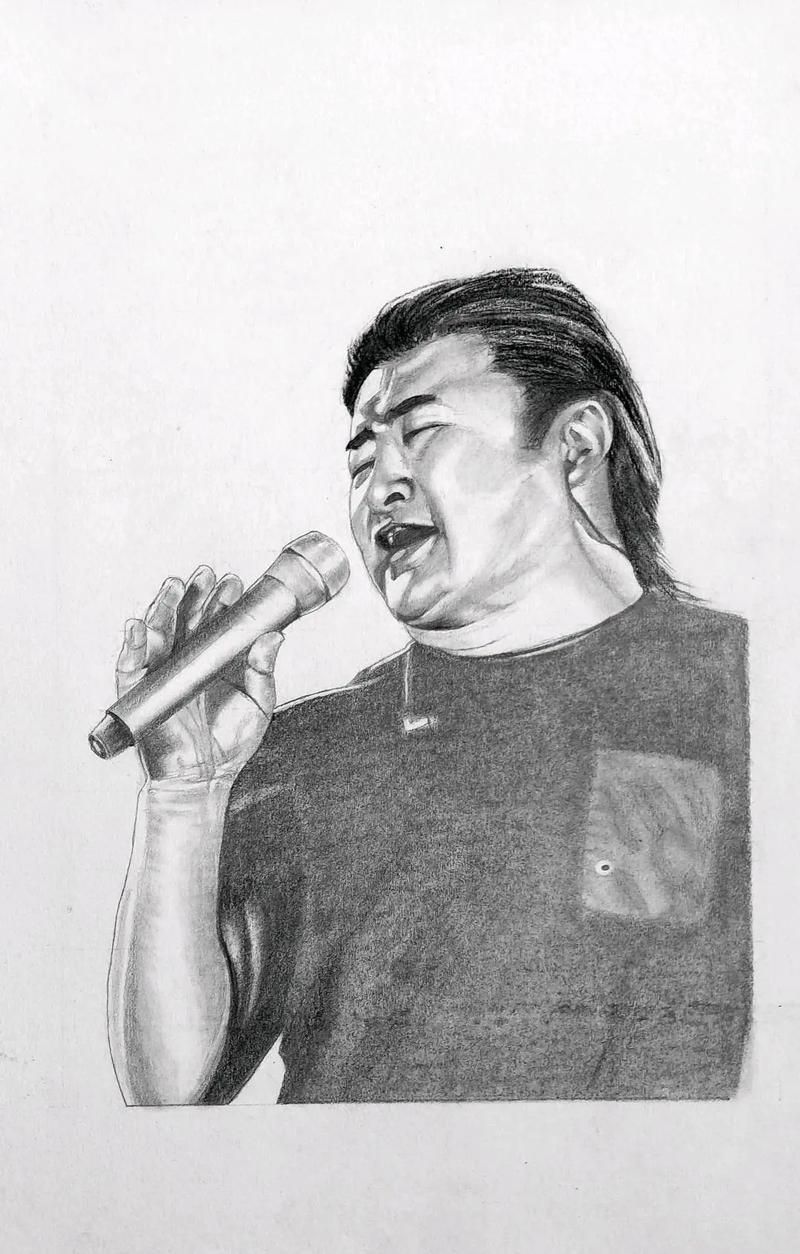

音域是“画布”,情绪是“颜料”。他的音域跨度从浑厚的低音(如笨小孩里的胸腔共鸣)到通透的头声(如千万里的高音C)都游刃有余,但更厉害的是懂得“收着唱”。比如好汉歌里“大河向东流哇”的“哇”字,没有刻意飙高,反而用口语化的处理带出江湖豪气,就像把故事掰碎了揉进歌声里,比单纯炫技更抓耳。

气息是“根”,旋律是“叶”。听他现场唱从头再来,哪怕歌词已经听过几十遍,依然会被那句“心若在梦就在”的气口震撼——不是用蛮力喊,而是像打太极,气息从丹田缓缓涌出,每个字都带着层层递进的力量感。这种“稳到让人安心”的气息控制,是棚里磨几十遍、台上唱几十年才能练出的“肌肉记忆”。

咬字是“尺”,表达是“魂”。刘欢的演唱被业内称为“字正腔圆的活教材”,比如弯弯的月亮里“今天的你我,还能否重复昨天的故事”,“事”字收尾时的齿音处理,带着一丝岁月的轻叹,把歌词里的遗憾感具象化了。他从不为了技巧牺牲字义,反而让每个音节都成为情绪的载体,就像老中医开方子,剂量精准,药到病除。

比“技术”更硬核的,是他背后的“音乐修养”

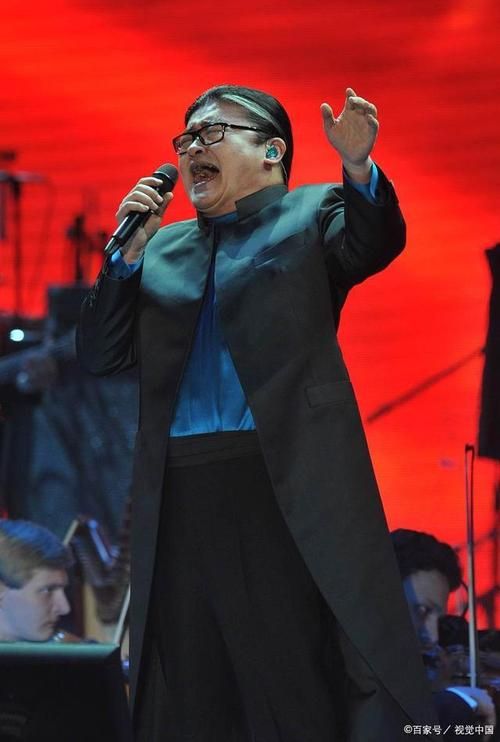

如果说演唱技巧是“术”,那刘欢的“音乐修养”就是“道”。他是中央音乐学院的教授,研究过中西方音乐理论,既能唱美声(如你这样的人里的戏剧化表达),也能驾驭民谣(如不说再见里的学院派民谣),但这种“懂”从没变成“炫耀”。

他有句名言:“唱歌不是炫技,是把人唱到歌里去。”比如向天再借五百年,他放弃了传统主歌铺陈、副歌爆发的结构,开头用近乎说白的叙事腔,像历史在耳边低语,到“我真的还想再活五百年”时,情绪才像洪水般决堤——这种对歌曲“灵魂”的精准拿捏,靠的不是天赋,是对文本、对旋律、对听众心理的全方位拆解。

更难得的是,他从不追潮流,只追“好作品”。从80年代少年壮志不言愁的硬朗,到90年代千万里的磅礴,再到近年的山河岁月的深沉,他的歌单里没有“快餐式热单”,却总能在十几年后依然被人反复传唱。为什么?因为他在用音乐讲故事,而好故事永远不过时。

为何他的演唱能“跨代圈粉”?是“真诚”打了“流量脸”

现在的娱乐圈不缺“会唱歌的人”,却缺“懂唱歌的人”。很多流量歌手靠修音、靠舞台设计撑场面,现场却频频翻车;而刘欢的演唱会,票价秒空,观众从50后到00后都有,为啥?

因为他把“演唱”做成了“艺术”而非“商品”。他上歌手时,不搞煽情卖惨,只专注改编和演唱,哪怕选的是Are You The One,也能把爵士和戏曲元素融合得天衣无缝,让人听到音乐的可能性;他做中国好声音导师,从不纠结学员“流量值”,总说“先做人,再做歌手”,这种对音乐的敬畏感,恰是当下最稀缺的东西。

他的声音里有“岁月的温度”。年轻听众听他唱凤凰传奇,可能觉得“老气”,但细品会发现:他唱的不是歌,是几代人的共同记忆。就像我爸总说“刘欢的歌能听一辈子”,其实听的不是技巧,是那份“不用演的真实”——他的声音里没有刻意造作的“网感”,只有对一个歌手来说最珍贵的东西:把音乐刻进骨子里的热爱。

写在最后:刘欢的“教科书”,到底教会我们什么?

回到最初的问题:刘欢的演唱水平,凭什么被反复认可?答案或许很简单:在这个追求“快”的时代,他选择了“慢”;在这个追求“新”的时代,他守住了“根”。

他40年的歌唱生涯,没有绯闻炒作,没有流量捆绑,只有对每一个音符的较真,对每一首歌的尊重。正如他所说:“音乐是时间的艺术,经得起时间考验的,才是好音乐。”如今再看那些昙花一现的“顶流”,或许我们才明白:真正的演唱水平,从来不是一时的惊艳,而是岁月沉淀下的“底气”——这种底气,刘欢有,而且分量很重。