要说娱乐圈里的“常青树”,刘欢绝对是个特殊的存在——当流量明星还在为“转瞬即逝的爆红”焦虑时,他已经用三十多年的时间,把“成功”两个字熬成了醇厚的酒,越品越有味。有人说他“生对了时代”,毕竟上世纪90年代的乐坛还没被快餐文化填满;也有人说他“运气好”,总能撞上北京人在纽约这样的神剧。但细看他走过的路,你会发现:那些看起来“理所当然”的成就,背后全是实打实的“硬功夫”。

先问问自己:你听刘欢的歌,到底在听什么?

第一次听好汉歌的人,大概都会被那句“大河向东流哇”的豪迈冲得热血沸腾。但有多少人注意到,这首歌里藏着刘欢对民间音乐的理解?他没用大嗓门“吼”,而是把河南梆子的腔调揉进了流行旋律里,连伴奏都特意用了唢呐和板胡——这不是“随便唱唱”,是他对“中国风”最早的实践,比周杰伦东风破还早了7年。

再听千万次的问,前奏一起,那种漂泊与挣扎感就直戳人心。很多人以为刘欢只会“高音”,但这首歌里他全程用中低音叙事,到副歌才用假声把情绪推上去,像电影镜头里的特写,每个字都带着北京人在纽约里王启明的心酸。后来才知道,为了找这首歌的感觉,他把剧本翻来覆去看了十几遍,连导演郑晓龙都说:“刘欢不是在‘配’歌,他是把自己‘活’进了角色里。”

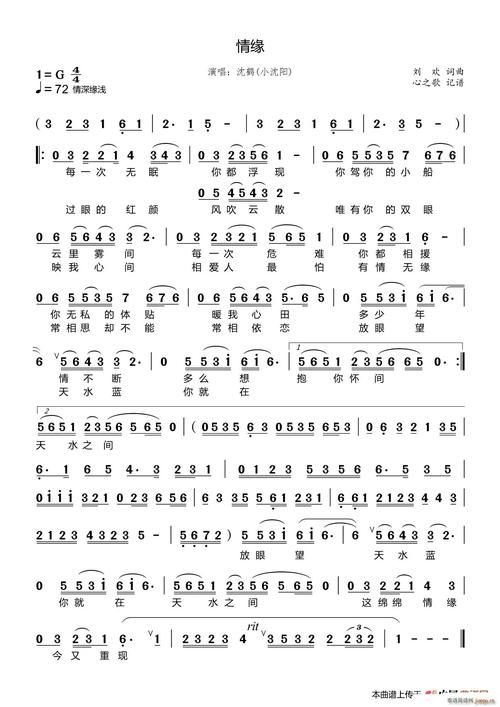

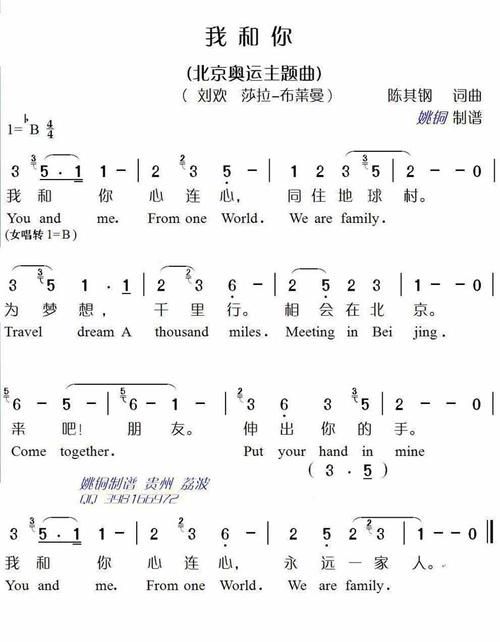

有人说“现在的歌手唱功比刘欢强”,但为什么没人能复刻他的经典?因为他唱的从来不只是“旋律”,是“故事”。从弯弯的月亮里的乡愁,到从头再来里的坚韧,再到我和你里奥运舞台的温柔,他的嗓子像个“万能乐器”,既能扛得住歌剧式的宏大,又能装得下普通人生活的细腻——这种对“内容”的极致追求,早早就把他和只追求技巧的歌手拉开了距离。

别人拼流量,他拼“时间”

刘欢刚走红那会儿,正是港台音乐横扫内地的时候。刘德华、张学友的磁带卖断货,他却敢在春晚唱千万次的问,用半摇滚的台风打破“晚会必须中规中矩”的规矩;当流行音乐开始玩“曲风混搭”,他一头扎进音乐学院学了3年作曲,写出了亚洲雄风这样将交响乐和流行结合的作品;当歌手们忙着上综艺、赚快钱时,他却去美国读博士研究音乐理论,回国后在大学当老师,一教就是20多年。

有人说他“傻”,放着赚钱的机会不抓。但你翻看他的履历:出过的专辑屈指可数,演的戏几乎为零,甚至连商演都少得可怜。可他手上捧着的,却是12次“中歌榜”金奖、3次“金唱片奖”,还有格莱美评委的认可——这些奖不是“刷数据”刷出来的,是真刀真枪拼出来的专业度。

更让人佩服的是,他从不吃“老本”。这几年,年轻歌手开始玩“国潮”,他早就把中国戏曲、民歌元素揉进了新歌里;短视频平台兴起,他也没抗拒,反而和虚拟歌手合作,用新技术让老歌焕发新生。去年他在综艺声生不息里唱风吹麦浪,60多岁的人站在台上,声音稳得像年轻时,弹幕里全是“这才是真正的‘实力天花板’”。你说,这能是“光靠天赋”吗?

他赚的钱,不止是人民币

刘欢的成功,从来不只是“成名”和“赚钱”。当年他唱好汉歌片酬才几千块,却靠着这首歌火遍大江南北;后来给甄嬛传配乐,主题曲凤凰于飞写了整整3个月,片酬还不如一线明星的零头,但这部剧成了国产剧的经典,他的音乐也跟着“封神”。

他最“敢”做的,是把音乐当成“责任”。1990年亚运会,他唱亚洲雄风,让世界听到中国的声音;2008年奥运会,他和莎拉·布莱曼在鸟巢唱我和你,用温柔的和声化解了全世界的紧张;汶川地震时,他连夜写了生死不离,所有版税都捐给了灾区。有媒体问他“图什么”,他说:“音乐人手里的麦克风,就该传递些有分量的东西。”

如今,他被北师大聘为艺术与传媒学院教授,上课时从不讲“怎么出名”,只教学生“怎么把歌写进人心”。他的学生说,刘欢第一节课就说:“你们别想着当‘明星’,要做‘音乐家’。明星是短暂的,但好音乐能活一辈子。”——这话,他不仅教给学生,自己更用一辈子的时间做到了。

说到底,刘欢的成功哪里是什么“天选之子”?不过是别人拼热度时,他在练内功;别人追风口时,他在守底线;别人想“一夜爆红”时,他愿意“十年磨一剑”。在这个“快餐时代”,他用30多年的告诉所有人:真正的成功,从来不是“走得多快”,而是“能否走得久”;真正的艺术家,不是“红不红”,而是“你的作品,能不能在时间里留下回声”。

所以下次再有人问“刘欢的成功在哪里”,你可以告诉他:你看看那些几十年还在听他的歌,因为他的音乐而流泪、振奋的人,那就是答案。