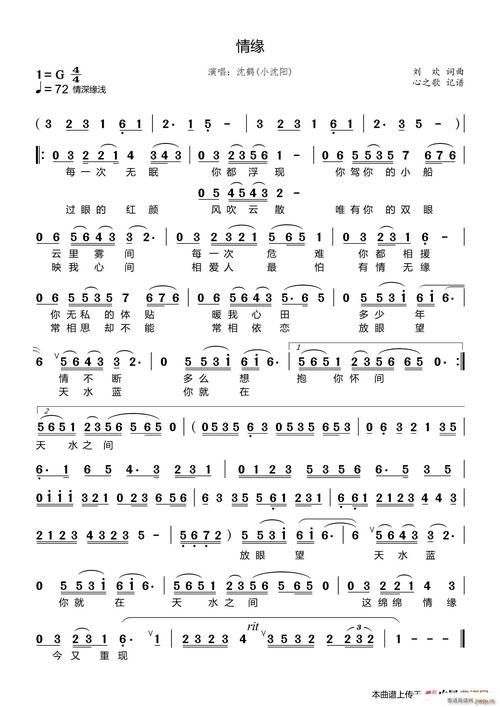

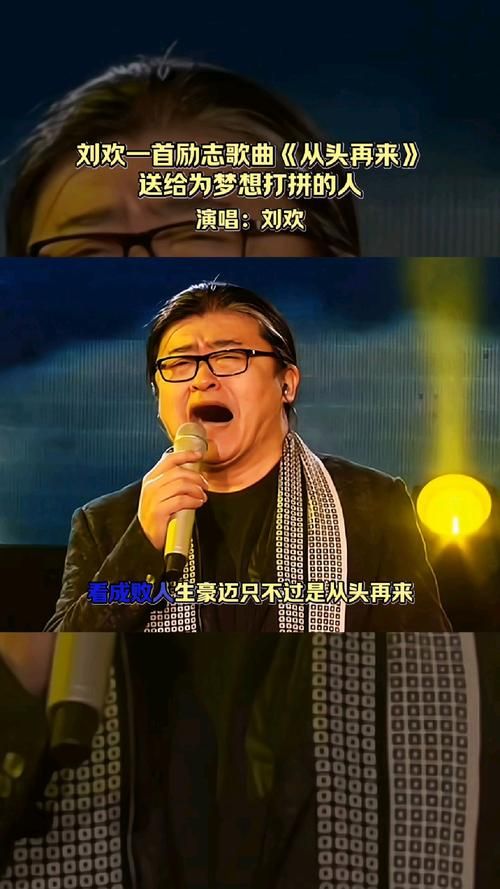

要是你也在某个深夜的电台里听过情怨,或许会和我一样,始终记得那段前奏响起的瞬间——钢琴像月光漫过窗台,大提琴低声应和,刘欢的声音裹着岁月的颗粒,缓缓从云端落下,没入心头。这歌不是苦情歌的撕心裂肺,也不是情歌的缠绵悱恻,倒像一杯陈年的普洱,初尝温润,细品才知舌根泛着淡淡的苦,咽下去,却有回甘从喉间一直漫到眼眶。

有人说情怨是“中年人的情歌”,可若真把它归档在某个年龄段,反而窄了它的格局。刘欢曾在采访里提过:“好歌不该是标签,得让每个人都能从中照见自己。”这话说得轻巧,可做起来何其难?偏偏情怨做到了——二十岁听它,听见的是爱情里的求而不得;三十岁听它,听见的 是生活里那些“算了,就这样吧”的妥协;五十岁听它,听见的却是“原来所有遗憾,都是时光给的答案”。

从国际舞台到市井巷陌:刘欢需要“不设限”的表达空间

提到刘欢,多少人脑子里还闪着1998年春晚好日子的红花棉袄,或是渴望里“千万次地问”的沧桑?可鲜少有人留意,这位“内地乐坛常青树”,从没被自己的“国民度”困住。早年间他带着弯弯的月亮登上国际舞台,让外媒惊讶于中国流行音乐也能有山水意境;后来为甄嬛传写凤凰于飞,把“旧梦依稀 往事迷离”唱得荡气回肠,连年轻人都纷纷翻唱。

可他为什么偏偏选中情怨?这词写得妙——“怨”是底色,“情”是筋骨,没有大喜大悲的跌宕,却把成年人世界里最隐秘的褶皱铺开了给你看。刘欢的演绎里没有刻意的“技巧”,每个气口都像随性的叹息,可在“聚散终有时”那句尾音微微上扬,偏偏又让你听出了不甘。或许刘欢需要的,从来不是“冠军歌手”“音乐教父”这类光鲜的头衔,而是一个能让他卸下所有“刘欢”的身份,只做“歌者”的空间——在这里,他不用考虑传唱度,不用迎合市场,只用把那些藏在旋律里的人生感悟,原原本本地唱给你听。

歌曲里的“情怨”,藏着听客需要的“情感共鸣器”

有次后台采访刘欢,他笑着说:“情怨流传这么多年,可能是因为大家都缺一个‘树洞’。”这话真没说错。现在的我们,每天被信息轰炸,微信列表里有几百个好友,可深夜想找人聊两句“心里那点事儿”,却常常只能对着对话框发呆。情怨就像个沉默的老友,你不用开口,它就把你的委屈、遗憾、释然都唱了出来。

记得去年疫情期间,有位粉丝在微博留言:“隔离第27天,循环情怨到天亮,刘欢的声音让我觉得,原来‘孤单’不是洪水猛兽,它和‘温暖’只隔着一首歌的距离。”底下几千条回复,有人说“离婚后听到它,突然就放过了自己”,有人说“在外打工十年,终于听懂那句‘何必当初’”。你看,刘欢需要的,从来不是多少奖杯、多少流量,而是让这首歌成为千万人心里的“情感共鸣器”——在各自的人生里,都能在旋律里找到一句“我懂你”。

承载了半世纪的时光,他需要的是“歌还在”的踏实

从1984年刘欢第一次站在北京大学的舞台上唱歌,到如今情怨仍是短视频平台上的“BGM常客”,四十年的音乐生涯,他唱红了无数歌,可独独情怨像陈年的酒,越久越香。有次音乐节下雨,台下观众自发打开闪光灯,刘欢站在雨里唱情怨,唱到“岁月刻下多少痕迹”时,雨滴混着嗓音里的哽咽,台下几千人跟着合唱——那一刻突然明白,刘欢需要的,或许就是这份“歌还在”的踏实。

他不需要永远站在聚光灯下,不需要每首歌都火遍全网,只需要知道,几十年后,还有某个陌生的年轻人,会在深夜电台里偶然听到这首歌,然后愣一下,想起某个故人,某段往事。就像老北京胡同里的老槐树,不开花,不结果,只是默默地站在那里,看着一代又一代的人从它身边走过,而它承载的那些时光,早已融进了每个人的血脉里。

所以回到最初的问题:刘欢究竟需要什么来承载情怨里的时光?其实答案早藏在那句“聚散终有时”里——他需要的,从来不是什么惊天动地的理由,只是让那些藏在旋律里的情感,像岁月一样,自然地流淌,静静地沉淀。而我们,需要的或许也不过是这样一首歌——在各自的人生里,偶尔拿出来听听,然后轻轻地对自己说:“原来,我们都曾是歌里的人。”