提起刘欢,大多数人脑子里会立刻蹦出好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,或是千万次地问里“不能这样活”的苍凉。这位乐坛“常青树”的嗓子,似乎天生就带着故事感,能让一句歌词撑起整部作品的风骨。但很少有人注意到,刘欢和电影的羁缠,远不止主题曲那么简单。他不是流量明星扎堆的“跨界演员”,却用音乐为电影注入灵魂;他没在银幕上露过多少面,却让角色“活”在了旋律里。今天咱们就聊聊:当刘欢遇上电影,究竟擦出了哪些被忽略的火花?

一、电影音乐的“隐形编剧”:他让旋律替角色说话

很多人不知道,刘欢为电影写的配乐,本质上是“编剧的另一个笔”。1997年,陈冲导演的末代皇帝让全世界记住了坂本龙一的配乐,但同一时期,张艺谋的有话好好说里,刘欢创作的主题曲爱不后悔,却把都市男女的爱情拧巴唱进了现实里。

张丰毅和李保田演的俩哥们儿,为一台电脑从追逐到对峙,画面是荒诞的喜剧,刘欢却用一把老弦琴打底,配合他略带沙哑的嗓音,唱出“爱过才知情重,醉过方知酒浓”的无奈——这哪是爱情歌?分明是两个中年男人在生活里“硬撑又舍不得”的写照。后来张艺谋曾说:“有话好好说的调子得‘痞’里带‘真’,刘欢那嗓子,不演不闹,就能把人心唱透。”

真正让电影音乐成为“主角”的,是2001年冯小刚的刮痧。这部电影讲的是中美文化冲突,中医疗法“刮痧”在美国被误解为“虐待儿童”,梁家辉演的父亲为了救儿子,在异国他乡四处碰壁。刘欢写的主题曲家,没有一句英文歌词,却用童声合唱+大提琴的铺陈,把“家”从“物理空间”变成了“文化符号”。尤其是梁家辉在街头哭戏的背景里,童声唱着“家是一生的依靠,再难也要向前找”,没有煽情,却让观众跟着角色的眼泪往下掉——这比任何台词都更有力量。

后来刘欢在采访里提过:“电影音乐不是‘背景墙’,你得钻进角色的骨头缝里。唱刮痧时,我脑子里全是那个父亲蹲在警局,手里攥着儿子画的画的样子,嗓子不自觉地就哑了。”

二、银幕上的“惊鸿一瞥”:他演的不是角色,是“岁月本身”

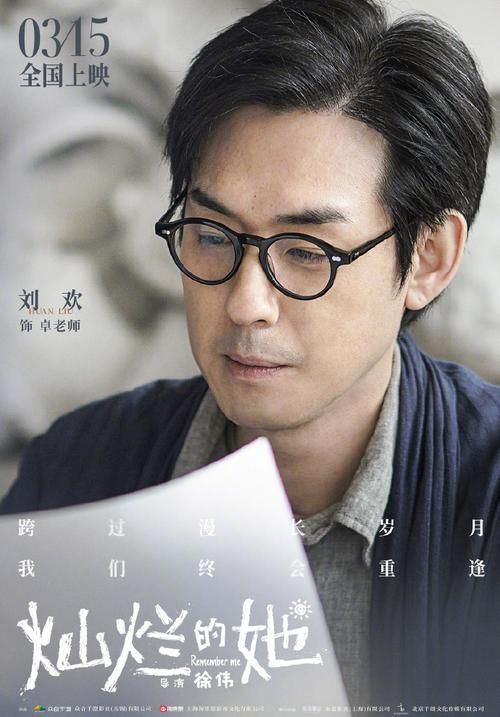

比起音乐创作,刘欢在电影里当演员的次数屈指可数,但每一次都像是在回忆里“偷来的一帧画面”。2011年,陈凯歌的搜索里,他演一个被查出癌症的教授,总共没几句台词,却让全场的焦点都停在了他身上。

王珞丹演的叶蓝蓝在地铁晕倒,刘欢演的陈若瀚冲过去扶她,手指搭在她手腕上的瞬间,眼神里的虚弱、急切,还有对病魔的隐忍,全在细微的颤抖里。后来叶蓝蓝知道他是癌症患者,两人在咖啡馆对视,刘欢只是轻轻抿了口咖啡,嘴角扯出一个比哭还难看的笑——那感觉不像演,就像是你隔壁那个刚退休的老教授,突然被生活“锤”了一拳,却还在强撑体面。

陈凯歌说找刘欢演这个角色,是看中他“眼神里的故事感”。确实,刘欢不需要刻意“演”,他站在那里,就像一部翻开的旧书,每一道皱纹都写着“生活”。后来有观众说:“看那场戏时,我忘了他是歌手,只觉得那就是个普通人,在命运的漩涡里,抓着最后一根稻草。”

更鲜为人知的是,早年的棋王里,他客串过一个知青,在火车上抱着吉他唱同桌的你。虽然镜头只有十几秒,但那把略带沧桑的嗓音,把80年代的青春唱得又甜又苦——很多人说,那是“刘欢最像刘欢的一次表演”,因为他没“演”,他就是从那个年代走过来的人。

三、当“音乐人”遇见“电影人”:他用电影关照音乐,用音乐救赎电影

刘欢常说:“电影是听觉的视觉艺术,音乐是视觉的听觉艺术,俩人天生就该绑在一起。”这句话在他自己参与的电影纪录片音乐人生里得到了印证。

这部片子拍的是他和交响乐团合作的过程,但镜头不只对着他,更多是记录电影音乐人如何“听见画面”。比如卧虎藏龙里的月光爱人,他分析谭盾为什么用二胡和古筝对话:“李慕白想摸玉娇龙的剑,玉娇龙想逃,一个‘收’一个‘放’,二胡是‘收’,古筝是‘放’,写的时候我得把两人拉扯的心境,揉进琴弦里。”

这几年,他越来越少参加综艺,反而扎进电影音乐的幕后制作。2023年的封神第一部里,他为妲己写的主题曲狐缘,没有用传统戏曲腔,而是把电子乐和昆曲旦角念白糅合,唱得又媚又邪。导演乌尔善说:“刘欢懂妲己的‘不是妖是人心’,音乐里藏着她被权势吞噬前的最后一丝天真。”

这或许就是刘欢和电影最动人的关系:他用电影的“真实”给音乐注入温度,用音乐的“抽象”给电影留白。不追求流量,不讨巧市场,只是安静地做那个“把故事唱进人心”的人。

写在最后:比起“好汉歌”,我们更该记住他的“电影执念”

刘欢在60岁生日时说过:“我这辈子干了两件骄傲的事,一是把中国音乐唱给了世界听,二是让电影里的每一句旋律,都成了角色的‘灵魂独白’。”

确实,比起好汉歌的脍炙人口,他在电影里的那些“不起眼”的坚持,更值得一说。他为刮痧跑到美国听华人移民的故事,为和你 equals(注:应为和你在一起)去琴房观察学琴孩子的眼睛,为天脉传奇研究西藏音乐的节奏——这些“笨功夫”,让他的电影音乐从来不是“贴金箔”,而是“长在骨子里”的。

下次你在电影院里,为一部电影的旋律红了眼眶,不妨想想那个站在录音棚里,反复琢磨“这句词该用真声还是气声”的刘欢。他不是“跨界者”,而是电影艺术里,那个最懂“用声音写诗”的匠人。

毕竟,能让电影的呼吸和心跳同步的人,从来不多。