有人说,好的歌词是“自带注解的诗”,不用旋律打底,只看字句就能让人心头一动。刘欢给甄嬛传写的词,大概就是这样——那些从宫墙里飘出来的句子,像浸了茶渍的宣纸,初看是妃嫔们的爱恨嗔痴,细品却发现里头藏的是世人的共情:有人从中读出宿命的无奈,有人听出人性的挣扎,更有人在某个深夜加班的瞬间,突然被一句“红颜旧”戳中眼眶。

你知道吗?刘欢写这些词时,连甄嬛传的片头都没看过

2011年,甄嬛传筹备到后期,导演郑晓龙找到了刘欢。当时的难题是:这部剧要讲一个“从天真到权谋”的成长故事,但“宫斗”题材容易流于狗血,歌曲不能太跳脱,得把“历史的厚重”和“人性的幽微”揉在一起。

刘欢接活时有个细节后来被很多人忽略:他当时忙于别的工作,只看了剧本大纲和人物小传,连一集完整的片子都没看。他说:“歌词不是画面的附属品,得先扎根在故事里的人心里。”后来他反复翻剧本,把每个角色的台词勾画出来,发现甄嬛、华妃、安陵容这些人的命运,其实都绕不开一个“执”字——对情的执着、权的执念、生的执念,于是就有了“逆风如解意,容易莫摧残”的孤绝,有了“江南有二乔,河北甄宓俏”的风华。

有次录音时,刘欢突然跟作曲家刘卓说:“这段词得调调字音,‘嬛’字在词里是去声,但‘嬛嬛一袅楚宫腰’的‘嬛’是平声,得让观众听出名字里的命运感。”后来片尾曲红颜旧里那句“西风夜渡寒山雨,家国依危凝烟尘”,他反复修改了七遍,就为了让“烟尘”这两个字既有画面感,又带出一丝世事沧桑。

这些语录,怎么就成了观众的“人生注脚”?

甄嬛传播出十几年,网上总有人讨论:“为什么能背出整部剧台词的不是甄嬛,反而是刘欢写的这些词?”

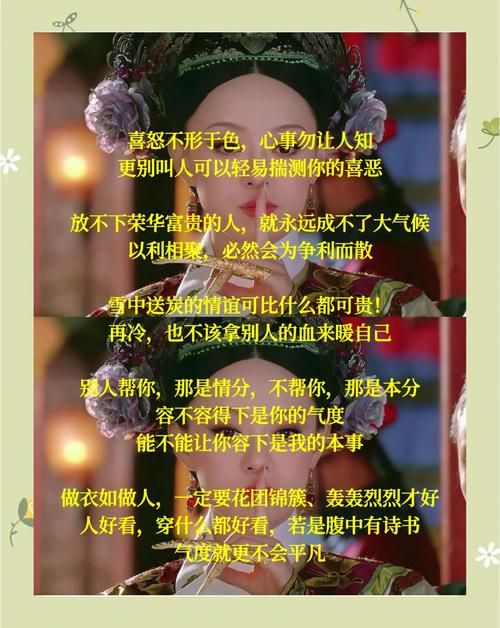

大概因为歌词里藏着“共情的密码”。你看“逆风如解意,容易莫摧残”——表面是甄嬛失宠后对梅花的感慨,实则是普通人在低谷时对“被理解”的渴望;安陵容唱过“眉间心上,无计相回避”,哪里是小宫女的患得患失,分明是现代人面对工作压力时的自我拉扯;就连华妃那句“那年杏花微雨,你说你是果郡王,或许从一开始,便都是错的”,现在听来像极了某些人回望过去时的“幡然醒悟”。

更妙的是刘欢的“雅俗平衡”。他写“臣妾做不到啊”这种台词时,会刻意避开文言的晦涩;写“原来姹紫嫣红开遍,都付与断井颓垣”时,又用昆曲的典保留韵律。有次他在采访中说:“好的歌词不该是供在书架上的艺术品,得像巷口的豆浆,热乎乎的,让人喝得懂,还能咂摸出点味儿。”

现在再看这些词,才发现刘欢早就把“人性”写透了

去年有个热搜:“00后用甄嬛传语录写毕业论文,老师给了满分”。底下有个评论很有意思:“以前觉得这些词是宫斗指南,现在才懂,哪是宫斗,分明是人间百科。”

说得对。刘欢写甄嬛传的歌词时,哪里是在写妃子?他写的明明是人性:人如何因为爱而变得天真,又如何因为恐惧而变得狠绝;那些在权力场里推人上前的手,和深夜里独自舔舐伤口的眼,本质上没什么不同。就像凤凰于飞里那句“旧梦依稀,往事迷离,春花秋月里,如雾里看花水中望月,漂来又浮去”,哪是甄嬛对皇帝的怨怼?分明是每个人对“求而不得”的叹息。

所以当你再听到“江南有二乔,河北甄宓俏”时,别只当是夸妃子漂亮——刘欢在这里藏了个巧思:他用历史人物的典故,让一个虚构角色有了跨越千年的生命力,就像我们在现实里,总能在别人身上看见自己的影子。

说到底,好的作品从不过时。就像刘欢写的这些词,当年在宫墙里回响,如今在直播间、在朋友圈、在深夜的加班路上,依然能让某个瞬间突然安静下来。大概是因为它们从来不是“台词”,是关于“人”的永恒命题:爱过、痛过、争取过、放过,最后在时光里,活成一句“原来如此”。

下次再听到这些句子时,不妨问问自己:你听到的,究竟是甄嬛的故事,还是自己的心事?