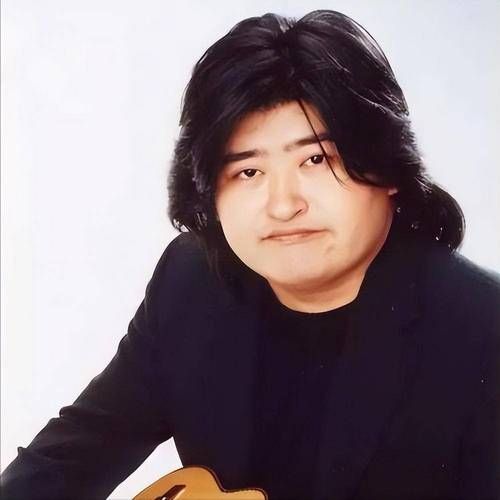

提到刘欢,乐坛里的老听众总会想起他标志性的“大高音”——好汉歌里“大河向东流”的苍劲,千万次的问里“越过高山越过平原”的辽阔,还有弯弯的月亮里藏着岁月深情的低吟。这些年,我们总觉得他是“老天爷赏饭吃”的嗓子,是华语乐坛里“不会过时的老艺术家”,却少有人知道,这位以“豪迈”“深情”刻进乐坛DNA的歌者,年轻时竟也为外语发音掉过眼泪,而把他从“法语门外汉”拉进门的,是一位总爱穿浅色衬衫、说话轻声细语的中年女人。

从“救急”到“痴迷”:刘欢为什么要学法语?

时间倒回1980年代末,那时的刘欢刚从北京国际关系大学毕业留校,还没成为后来唱遍全国的“刘老师”,系里的同事和学生只知道他“歌唱得好,英语也溜”。可突然有一天,他抱着一大摞法语教材,敲开了教研室主任的门:“主任,系里下学期有门法语视听说的选修课,我想接了,您看行吗?”

同事们都愣了。您这英语说比普通话还溜的人,凑什么法语的热闹?要知道,那时候的刘欢,已经是中央台foreign outlook栏目的英语主持人,翻译配音、采访交流样样在行,学法语图啥?

其实这事“事出有因”。当时学校引进了一批法国电影和学术资料,需要懂法语的人帮忙整理翻译,可系里会法语的老师忙不过来。刘欢自告奋勇,可翻开资料才发现,法语这东西,和英语“像”得太容易,也“难”得太要命——同样是拉丁语族,法语的小舌音、连音、阴阳性配合,像块硬邦邦的骨头,硌得他这个“语言自信者”直发憷。

“一开始就是‘硬着头皮上’,想着帮个忙就完事了。”后来刘欢在访谈里提过,可学着学着,他竟然入了迷。“你发现没有?法语的发音特别‘正’,像唱歌似的,每个音节都像放在尺子上比过似的,特别有仪式感。”更让他着迷的是法语歌——从香颂到歌剧,那种含着诗意的咬字,像是在用旋律朗诵诗歌。有一次在旧货市场淘到一张法国歌手Charles Aznavour的黑胶,他在宿舍里听了整整一宿,第二天红着眼睛找主任:“主任,这法语选修课,我想真好好学学。”

“不骂人,但会让你‘无地自容’”:严师李家真把刘欢“逼”成了细节控

系里给刘欢推荐的法语老师,叫李家真。后来刘欢总说:“她是我在语言学习上,遇到的‘最温柔的魔鬼’。”

李老师教法语三十多年,上课从不用讲稿,只是拿着一截粉笔,站在讲台上,眼睛扫过全班,谁的发音有一点含糊,她都能精准定位。“刘欢刚来的时候,觉得自己英语好,法语肯定‘一听就会’,”当年和李老师共事的老教师回忆,“第一次口语练习,他说‘Je suis étudiant’(我是学生),‘suis’的发音带着浓浓的英语味,李老师没骂他,就看着他,轻声重复:‘刘欢,这里是法语,不是英语。你看,舌头要轻轻抵住下齿,嘴唇要撮起来,像……像吹个小喇叭。’”

全班的目光都集中过来,刘欢的脸一下子就红了。从那天起,他成了李老师办公室的“常客”——下课后抱着录音机去找李老师,一个音一个音地练:“李老师,您再听听,‘r’这个小舌音,我这样发对吗?”李老师也不嫌烦,一遍遍地示范,直到他练到“自己都觉得离谱”的程度。

“她不骂人,但会让你‘无地自容’。”刘欢后来开玩笑说,“有一次我练一首法语诗,‘Le vent se lève, il faut tenter de vivre’(风起之时,终须奋力求生),‘vent’(风)的尾音发得重了,她当场停下,说:‘刘欢,你这个音,像是要把风都掐死。法语的温柔呢?你要让风轻轻地来,轻轻地走。’”

为了练就法语里的“温柔”,刘欢把家里所有的镜子都用上了——对着镜子练嘴型,练到嘴角发酸;随身带着小本子,走路吃饭都念念有词,有一次居然把食堂的“醋”当成了“书”,拌了整整一碟子醋就馒头吃,逗得同事哈哈大笑。

“他不是天赋特别高的那种学生,但绝对是特别肯下苦功夫的。”李老师后来在接受采访时说,“有一次我发烧请假,他竟然拿着自己整理的笔记,跑到我家楼下,给我打电话说‘老师,今天的课我跟您对着笔记讲一遍,您看看哪里错了’。那天下着小雨,他在楼站了快一个小时,全身都湿了,就为了让我听他念法语。”

从“发音纠正”到“音乐启蒙”:法语成了刘欢创作的“隐形翅膀”

慢慢地,刘欢的法语越说越好,甚至开始在学校的晚会上唱法语歌——玫瑰人生(La Vie en rose)、秋叶(Feuilles morts),他用沙哑的嗓音唱法语的婉转,竟把一首首香颂唱出了“刘欢味”,台下掌声能掀翻屋顶。

但李老师知道,教他的不只是语言,更是“对细节的偏执”。“有一次他准备唱玫瑰人生,我随口提了一句‘这首歌写的是二战后的巴黎,那种从废墟里长出来的温柔’,他回去就把整个二战后的法国音乐史翻了个遍,第二天拿着三页纸来找我‘讨论’。”李老师说,“他不是在‘学唱歌’,是在‘理解唱歌背后的东西’。”

这种“对细节的偏执”,后来成了刘欢音乐创作的“隐形翅膀”。他总说,学法语让他明白:“语言是音乐的根,发音里的情绪,比旋律更能打动人。”比如他唱弯弯的月亮时,特意去研究了江南方言的咬字,那种“吴侬软语”式的含蓄,就和法语里“欲说还休”的连音有异曲同工之妙;而唱好汉歌的高音时,他会下意识地运用法语的“胸腔共鸣”,让声音更有“穿透力”和“厚度”。

更让人意外的是,法语还成了他“跨界”的“敲门砖”。1997年,法国作曲家雅尔来华演出,点名要和“懂法语的中国歌手”合作,刘欢凭借流利的法语和扎实的音乐功底,和雅尔一起创作了TimeZone,让世界听到了中国音乐人的“国际化表达”。后来他在我是歌手上唱从前慢,那种“慢慢流淌”的叙事感,也被观众评价“像法语歌里的吟诵,有岁月的味道”。

“她教会我的,不是语言,是对艺术的‘较真’”

如今的刘欢,早已成了华语乐坛的“活化石”,但他提起李家真老师,总还会像个学生一样,眼眶微微发红:“她是我见过,最懂‘艺术需要打磨’的人。”

2019年,刘欢参加歌手,在后台碰到一位年轻歌手抱怨“这首歌怎么唱都觉得不对劲”,他突然想起了当年自己和李老师练法语的日子,走过去轻声说:“你试试把每个字都拆开,像练法语发音那样,让每个音节都‘立’起来,再连起来看看。”

那一刻,他仿佛又看到了李老师拿着粉笔,站在讲台上,温柔却坚定地说:“刘欢,语言要‘说清楚’,音乐要‘唱明白’,这背后,是对艺术的尊重。”

其实,娱乐圈里从不缺“天赋型选手”,但像刘欢这样,为了一个发音、一句咬字,肯坐十年冷板凳的人,却不多。而这一切的起点,或许就是那位“不会骂人,却会让你无地自容”的法语老师——她没教刘欢如何“成为歌王”,却让他成了“永远对艺术较真”的刘欢。

所以下次再听刘欢唱歌时,不妨留意那些藏在旋律里的细节:一句含糊不清的咬字,一个恰到好处的换气,或许都藏着三十年前,一个青年歌手和一位法语老师,在办公室里、在窗台下、在录音机旁,一遍又一遍练习的故事。

而我们终于明白:所谓“实力”,不过是对“不完美”的死磕;所谓“经典”,不过是对“细节”的偏执。就像刘欢说的:“不是我唱得好,是有人把‘好’的种子种在了我心里,只是后来,它长成了树。”