说起刘欢,大多数人脑子里蹦出来的关键词可能是“实力唱将”“音乐教父”,或者是好声音里戴着鸭舌帽、一口京腔幽默点评的“刘导师”。但你绝对想不到,这位用歌声陪伴几代人成长的艺术家,大学专业学的根本不是音乐——而是法语。

从音乐少年到法语学霸:时代浪潮里的青春选择

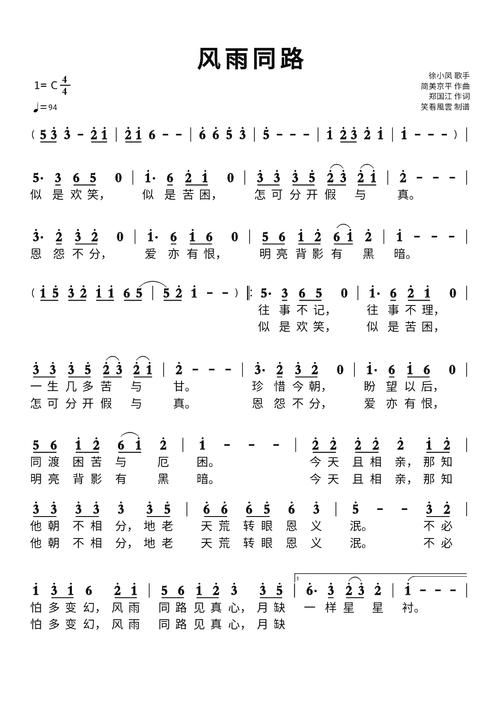

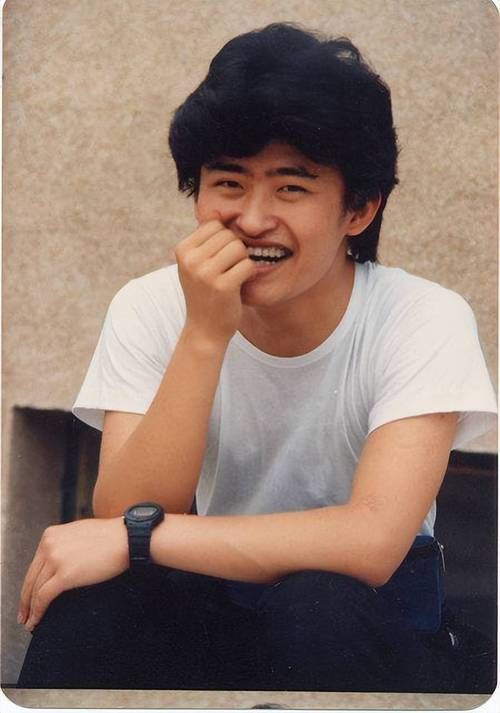

1959年,刘欢出生在天津一个普通知识分子家庭。从小接触音乐的他,14岁就考入艺校学习笛子,后来又考入中央音乐学院附中,主修模唱和音乐理论。按这个轨迹下去,他本该顺理成章成为古典音乐领域的佼佼者。

但1977年,高考恢复的浪潮改变了无数人的命运。那年,北京外国语学院(今北京外国语大学)法语系首次招生,抱着“多一门技能就多一条路”的想法,刘欢抱着试试看的心态报了名——谁能想到,这个连法语字母都不认识的少年,竟成了当年北外法语系录取年龄最小的学生?

“最初学法语纯属偶然。”刘欢后来在访谈里笑称,“以为学语言就是背单词、背语法,结果一头扎进了‘语法黑洞’里。”为了啃下法语动词变位,他每天抱着课本在校园里溜达,嘴里念念有词,连做梦都在背“être”和“avoir”的变位式。室友打趣:“你这是要把法国人都唱醒啊?”

但正是这段“不务正业”的语言学习,为他打开了另一扇艺术的大门。学了四年法语后,刘欢不仅流利掌握了这门语言,更深入了解了法国文化——从雨果的诗句到波德莱尔的恶之花,从香颂音乐到古典歌剧,这些文化养分慢慢渗透到他的音乐创作里,成了他艺术人生的“隐藏buff”。

法语如何“掰弯”了刘欢的音乐之路?

1987年,刘欢为电视剧便衣警察演唱的少年壮志不言愁火遍大江南北。这首歌里,他融入了法语歌曲特有的咬字方式,咬字清晰又带着胸腔共鸣,让原本激昂的旋律更添了几分力量感。后来有人问他:“你这咬字是不是跟学法语有关?”他才恍然大悟:“原来语言真的会影响音乐表达!”

真正让法语能力“发光”的,是1990年的北京亚运会。当时,刘欢需要与韦唯合作演唱英文版亚洲雄风,但作为主要演唱者的韦唯英文发音不太标准。刘欢没多想,直接用法语发音规则给她示范:“你看,英文‘light’和法语的‘lumière’,共鸣位置其实很像,试着把后槽牙打开……”原来,四年法语专业的训练,让他对语音、共鸣、气息的掌控已经成了肌肉记忆,这种“跨界能力”成了他音乐路上的秘密武器。

后来他演唱弯弯的月亮时,没用当时流行的“港台腔”,而是借鉴了法语歌曲的叙事感——声音松弛,字头轻咬、字腹延长,像是在给听众讲故事。这种“非典型”的唱法,反而让这首歌成了传世经典。有乐评人分析:“刘欢的声音里,有种法语诗歌的韵律美,每一个字都像落在心上的珍珠。”

隐藏的歌单:从法语香颂到艺术歌曲,他的音乐里藏着整个法国

很少有人知道,刘欢的手机里一直有个法语歌单,里面有皮埃尔·巴乔(Pierre Bachelet)的Emilie、乔伊·戴德利(Joe Dassin)的Les Champs-élysées,还有charles aznavour的La Bohème。他说:“这些歌不需要懂歌词,光是旋律和发音,就能闻到塞纳河畔的风。”

2010年,他在法国巴黎举办个人演唱会,加唱环节突然用法语清唱了玫瑰人生。台下法国观众听完全场鼓掌:“这人不是‘中国歌王’,简直是‘法国通’!”原来,为了这场演出,他把年轻时学的法语翻了出来,重新找了语音老师纠正发音,甚至研究法国观众的审美偏好——“法国人喜欢音乐的‘颗粒感’,每个音符都要像酒一样,有层次、有余韵。”

更让人意外的是,刘欢还翻译过法国音乐剧。2005年,他参与制作中文版巴黎圣母院,不仅担任艺术总监,还亲自翻译了歌词。“‘美人’这个词,在法语里是‘ Belle’,翻译时要保留那种轻盈又神圣的感觉,”他跟翻译团队较真,“不是‘美女’,是让人看了想跪下的‘美人’。”这种对语言的极致追求,让这部剧的中文版成了经典。

超越标签:真正的艺术家,从不被定义

如今,刘欢很少提自己的法语专业,但这门语言早已刻进了他的骨子里。他用法语的严谨打磨作品,用法语的浪漫滋养情感,用法语的包容理解世界。

当被问“如果当年没学法语,现在的你会是什么样”,他总笑着说:“可能还是个唱歌的,但会少一个‘思考的角度’。”是啊,语言从来不是孤立的技能,它是一座桥,能让你走到更远的地方,看到更美的风景。

所以,下次再看刘欢在舞台上挥洒自如时,别只盯着他的唱功了——那个背着法语单词长大的少年,用半生告诉我们:真正的艺术,从来不止一面;而真正的热爱,永远没有边界。