你有没有过这样的时刻?深夜加班的写字楼里,耳机突然响起好汉歌的“大河向东流哇”,手指不自觉跟着敲打键盘,连疲惫都好像跟着旋律“嗨”了起来;或是搬家整理旧物,CD机里跳出弯弯的月亮,前奏一起,瞬间被拉回夏夜乘凉的胡同口,连带着空气里都有了蝉鸣和奶奶的蒲扇声。

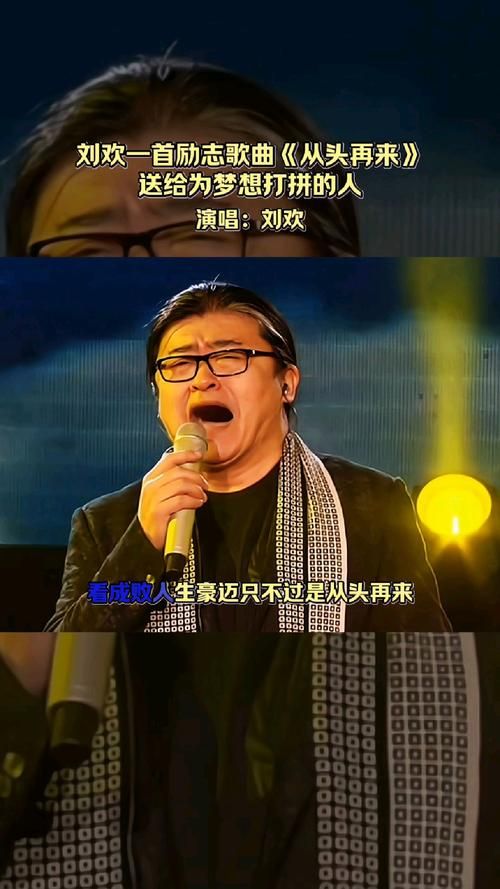

刘欢的歌,好像从来不是“单曲循环”的类型——你不会刻意去听,却总在某个不经意的瞬间,被它轻轻戳中心窝。二十年过去,KTV里还有人吼从头再来,广场舞的大妈跳着中国味道,甚至综艺节目的背景乐里,都时不时能蹭到千万次的问的调调。有人说,刘欢的歌是“时代的声音”,可若只是“时代”,又怎能让几代人都在旋律里找到自己的影子?

一、他的声音里,没有“技巧”,只有“活过的故事”

第一次听刘欢唱歌,很多人会吓一跳:这声音也太高亢了吧?好汉歌里“路见不平一声吼”的爆发力,千万次的问里“越 Basics的人越是执拗”的撕扯感,总觉得他的嗓子像个“大喇叭”,能震碎屋顶。可真当静下心来听,又会发现那高亢里藏着细腻,像老酒初烈,后劲却是绵长的温柔。

你听弯弯的月亮,开头那声绵长的“弯弯的月亮”,像极了晚风拂过河面的轻叹,没有华丽的转音,却把“岁月静好”唱得人眼眶发热。后来才知道,这首歌刘欢录了三遍:前两遍总觉得“太用力”,第三遍他索性闭上眼,想起自己小时候在天津胡同里看月亮的样子,声音不自觉带了点“怂”,反而把“故乡”的怀念唱得透亮。

他总说:“唱歌不是比谁嗓门大,是比谁心里有。”不是说他不懂技巧,而是从不去“炫技”。凤凰于飞里“旧梦依稀 往事迷离”的戏曲腔,是他为了贴合古装剧的古意特意学的;向天再借五百年里“我真的还想再活五百年”的沧桑感,是他把自己代入“帝王”的孤独,硬生生“熬”出来的声音。你看他演唱会上的这一拜,站定了不动,一个长音拖十几秒,台下几万人跟着哽咽——那不是技巧,是一个歌者用几十年的时光,把“情”字揉进了声带里。

二、他的歌里,没有“口水”,只有“扎心的真”

现在的歌坛,情歌十有八九是“我爱你你爱我”的反复横跳,可刘欢的歌,好像从不写“小情小爱”。从头再来是下岗工人哼着找勇气的战歌,爱不释手把“历史”唱成了女人的风情,世界里“我们唱着东方红,当家作主站起来”的旋律,像一记重锤,把时代的洪流砸进心里。

为什么他的歌能“出圈”?因为他从不在歌里“说教”,只把“真实”给你看。1990年亚运会,他唱亚洲雄风,不是喊口号,而是把“我们亚洲,山是高昂的头”唱得气势如虹,让全世界听见中国青年的血性;2008年奥运会,我和你从“我和你,心连心”的轻柔,唱到“为梦想,千里行”的坚定,把世界的期待和中国的包容,揉进了最简单的旋律里。

后来他上歌手,观众以为他会唱“高难度的改编”,他却选了从前慢。没有嘶吼,没有炫技,就只是轻轻地唱:“从前的日色变得慢,车马邮件都慢,一生只够爱一个人。”唱到一半,自己先红了眼——这个在舞台上永远“燃炸”的男人,原来心里也住着一个向往“慢”的普通人。或许,他的歌能传这么久,就是因为他从不把自己当“明星”,而是当“讲故事的人”,把我们的日子、我们的梦、我们的痛,都写进了旋律里。

三、他的人里,没有“架子”,只有“赤子的心”

很多人对刘欢的印象,是“唱歌厉害的刘教授”,是“站在台上永远稳如泰山”的大师。可私下里,他其实是个“老顽童”:为了学京剧,可以蹲在后台看老先生吊嗓子一整天;为了唱好民歌,跑去陕北找老乡学“信天游”,连吃带住半个多月;甚至综艺里,会被学员逗得哈哈大笑,像个孩子一样拍大腿。

他有“大师”的派头,却没有“大师”的架子。有次采访,记者问他“为什么这么多年没写网红歌”,他摆摆手说:“我写不了那些‘速食’的歌,我的歌得‘熬’,得像老火靓汤,慢慢炖才有味道。”可转头看到年轻歌手唱原创,又会立刻变身“刘老师”,认真地说:“你的歌词里有‘烟火气’,这比什么都重要。”

或许,这就是他能“封神”的底气:对音乐永远“较真”,对生活永远“热乎”,对听众永远“真诚”。你看他现在唱歌,头发花白,肚子微隆,可开口的瞬间,你还是能那个二十多年前唱好汉歌的少年——因为他对音乐的热爱,从未改变;他歌里的真情,也从未褪色。

写在最后:好歌,从来不是“过去的旧时光”

二十年前,我们听刘欢,听的是“够燃、够响、够提气”;二十年后,我们听刘欢,听的是“懂我、疼我、陪我老”。其实他的歌从来没变,变的是我们:从“少年不识愁滋味”到“却道天凉好个秋”,从“为赋新词强说愁”到“却道天凉好个秋”,在人生的每个阶段,都能在他的旋律里,找到自己的影子。

或许,刘欢的歌为什么能“听一辈子”?因为他唱的不是歌,是我们每个人的“人生BGM”——有热血,有遗憾,有故乡,有远方。就像他在真爱里唱的:“从来不怨命运之错,不在乎伤痛有几多,破灭的梦,流逝的果,这一切好像告诉我。”

别急着切歌,或许此刻的你,也需要刘欢的声音,轻轻拍拍你的肩膀:别怕,日子还长,咱们慢慢来。