要说华语乐坛谁最能扛得起“歌王”这两个字,很多人的第一反应里或许会有刘欢的名字。但最近翻看社交媒体,却发现一些声音开始变得微妙:“刘欢不行了?”“高音上不去了?”“歌王的时代过去了?”甚至有人拿出他几年前的舞台片段,刻意放大气息不稳、声音沙哑的细节,配文“传奇落幕”。

我们是不是忘了?当年那个唱好汉歌“大河向东流啊,天上的星星参北斗”的刘欢,嗓音里裹着多少人的童年;唱弯弯的月亮“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”时,那份深情能让人在月光下站一夜;更别提千万次的问里,“千万里,千万里,我追寻着你”的穿透力,唱的是地球另一头的北京人在纽约,却让每个中国人都听出了漂泊与归家的重量。

他到底怎么了?是年龄不饶人,还是我们对“歌王”的期待,早就跑偏了?

从“华语乐坛定海神针”到“被唱衰”,我们到底在焦虑什么?

说刘欢是“歌王”,从来不是因为“他拿过多少奖”,而是因为他那张嘴——能把任何歌唱成“时代注脚”。

1990年北京亚运会,他站在亚洲雄风的舞台上,歌声里有中国打开国门后的自信与豪迈;2008年奥运会开幕式,我和你从他和莎拉·布莱曼口中缓缓流出,全世界都在那个简单旋律里听到了中国的温柔。那时候的刘欢,嗓音是浑厚的、饱满的,像陈年的酒,开瓶就是扑面而来的醇香。

可人都会变,声音也一样。如今62岁的他,再唱好汉歌时,确实能听出气息比吃力了一些,高音也需要更费劲地托住。但这怎么就成了“不行了”?

我们总爱用“巅峰期”的标准去衡量一个艺术家,好像他们就该永远停留在1998年春晚唱好汉歌的32岁。可谁不会老?就连帕瓦罗蒂这样的“高音之王”,晚年的声音也难免会走下坡路。刘欢早在2019年就因身体问题做过心脏支架手术,此后演出就越来越少——这难道不是“惜命”?比起那些拼到体力透支的“劳模”,他选择在还能开口的时候,少唱一些、多陪陪家人,反而成了被诟病的理由?

更荒谬的是,有人拿他现在的状态和新生代歌手比,说“不如周深年轻有活力”“不如李荣浩会写歌”。这就像拿莫奈的晚年油画和毕加索的立体主义比,根本不在一个维度上。刘欢的价值,从来不是“年轻时的爆发力”,而是“岁月沉淀下来的音乐性”——他能把一首商业歌唱出史诗感,也能把一首民谣唱出人生况味,这种“控制力”和“叙事感”,现在还有几个人能做到?

我们到底需要什么样的“歌王”?

其实刘欢自己早就给过答案。有一次采访,有人问他“为什么越来越少上节目”,他笑着说:“我把最好的声音都留在了唱片里,现在剩下的声音,只想留给喜欢它的人。”

这话里藏着多少清醒啊。在这个“流量至上”的娱乐圈,有人为了曝光度一年出几十首“快餐歌”,有人靠修音和舞台包装成“实力唱将”,而刘欢,却像个“逆行者”一样,认认真真做音乐,踏踏实实等作品。

他唱从头再来,是因为他看过太多起起落落,知道生活从不是一帆风顺;他唱天地在我心,是因为他对音乐有敬畏,不敢辜负任何一个音符。就连他参加歌手时,选的都是Love of My Life这样冷门的英文歌,不为炫技,只为让观众知道:“音乐不只是口水歌,还有更广阔的世界。”

我们为什么非要逼一个把音乐当信仰的老人,去满足我们对“永远巅峰”的幻想?真正的“歌王”,从来不是“永远不会老”,而是“唱过的每一句都刻在听众心里”;不是“永远在舞台发光”,而是“就算离开舞台,那声音也还在岁月里回响”。

我们是不是该重新定义“歌王”?

这几年,娱乐圈对“实力”的定义好像越来越窄了——会写几首网红歌叫实力,高音能飙到Key叫实力,甚至连“跳舞不跑调”都能被吹成“业务能力强”。可真正的实力,难道不是像刘欢这样,用几十年时间去打磨一首歌,用生命的厚度去演绎一段旋律?

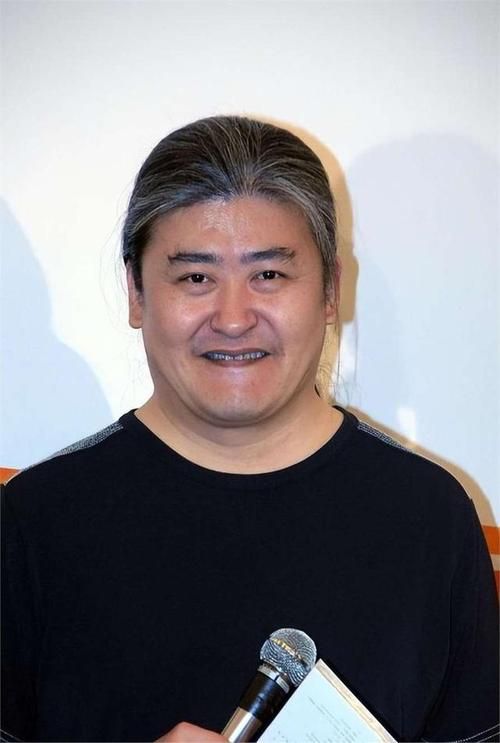

他最近一次公开露面,是在一个音乐节上,唱了首凤凰于飞。声音确实不如年轻时清亮,可当他唱到“旧梦依稀 往事迷离”时,台下一个50多岁的大叔突然红了眼眶:“这是我年轻时候循环最多的歌啊。”

那一刻突然明白:刘欢的“歌王”标签,从来不是靠奖杯或热搜堆出来的,而是靠一代又一代听众的耳朵“认证”的。就算他以后再不唱歌,那首好汉歌也会继续在KTV里被吼,那首弯弯的月亮也会继续在深夜里被单曲循环——这就够了。

所以,刘欢“怎么了”?他什么都没“wrong”。他只是老了,选择了一种更从容的生活方式,把最好的音乐留给了时光。而我们这些听众,也该学会放下一份执念:别再用“永远年轻”去要求一个艺术家,毕竟,能陪我们走过青春的人,值得被温柔以待,而不是用“唱衰”去消费他的岁月。

毕竟,有些声音,一旦刻进DNA,就是永远的歌王——你说对吗?