说到“刘欢的歌”,很多人的第一反应可能是“这不就是童年BGM吗?”。但你要真去翻他的歌单,会发现这“BGM”的分量远比想象中重——从好汉歌里“大河向东流”的豪迈,到弯弯的月亮里“我的思念是圆的”的温柔,再到千万次的问里“千万里我追寻着你”的执着……他的旋律早就刻进了几代人的骨子里,连带着衍生出的“刘欢歌的图片壁纸”,也成了不少人手机桌面的“心头好”。

但你有没有想过:为什么偏偏是刘欢的歌,能让壁纸不只是“图片”,而是成了“有故事的载体”?

他的歌自带画面感,壁纸不过是“旋律的视觉化”

咱们先聊点实在的:能做成经典壁纸的刘欢歌,本身“画感”就拉满。

比如好汉歌,1998年水浒传一开播,多少人跟着刘欢的吼声手心发烫?那会儿没有高清剧照,但光靠“路见不平一声吼,该出手时就出手”的歌词,脑子里就能自动拼接出梁山好汉的快意恩仇——现在很多人用好汉歌做壁纸,选的可能是刘欢演唱时闭眼沉吟的抓拍,或是水墨风格的宋江、李逵剪影,其实都是在给“听觉”补“视觉”。你每次解锁手机,看到的不是一张静态图,而是30年前跟着电视拍手唱好汉歌的自己。

再说弯弯的月亮。这首歌温柔得能掐出水,歌词里“弯弯的月亮,小小的桥,小小的船儿啊,我的思念是圆的”,本身就是一幅江南水墨画。所以它的壁纸也很“统一”:要么是老式的拱桥倒映在河面,月亮像块玉佩似的漂在水上;要么是刘欢坐在钢琴前,手指在黑白键上跳跃时,眼里的光比任何灯光都亮。这样的壁纸,就像把歌里的“月亮”和“思念”揣进了兜里,加班到凌晨解锁,突然就懂了“岁月在墙上剥落,我看见小时候”的滋味。

连北京欢迎你这种“大气场”的歌,都能衍生出有温度的壁纸。08年奥运会时,刘欢站在鸟巢里唱“我家大门常打开,开放怀抱等你”,有人截了他的侧脸,配上“欢迎你”的艺术字;有人用航拍镜头拍北京夜景,灯火里藏着“梦想在千里之外”的期待。这些壁纸哪是要“炫耀”?不过是想留住那种“中国有我,世界有我”的骄傲罢了。

不同年龄层的“壁纸情结”,藏着我们的“音乐记忆锚点”

做运营这些年,我常刷到这样的评论:“我妈的手机壁纸是好汉歌的刘欢,我的是甄嬛传的凤凰于飞,我俩天天为谁换壁纸吵架。”你别笑,这“吵”里藏着代际共鸣——

70后、80后选刘欢的歌当壁纸,多半是“怀旧”。他们是听着好汉歌长大的,是看着北京人在纽约跟着刘欢唱“千万里,我追寻着你”的。对他们来说,刘欢的声音不是“偶像”的距离感,而是“老友”的熟悉感——就像家里那台旧收音机,调频到某个位置,永远有让你心安的旋律。所以他们的壁纸可能“不精致”,要么是刘欢早年的演唱会照片,衣领有点歪但眼神坚定;要么是歌词本里泛黄的“心若在,梦就在”,配上老版电视剧的封面。

90后、00后呢?他们可能没经历过好汉歌热播的年代,但绝对绕不开刘欢的“OST封神记”。甄嬛传的凤凰于飞让多少人一听到“旧梦依稀,往事迷离”就想起华妃的“一舞剑器动四方”;甄嬛传的菩萨蛮让“小山重叠金明灭”成了古风壁纸的“流量密码”。对他们来说,刘欢的歌是“入坑”的钥匙——喜欢甄嬛传的人,会把他唱菩萨蛮时低眉垂目的截图设为壁纸;爱看三国演义的,会把“滚滚长江东逝水”的歌词配上烽火台的图。这哪是“追星”?分明是用壁纸锁住自己为某个角色、某段剧情心动的瞬间。

就连现在的小朋友,都在偷偷用刘欢的歌当壁纸。我侄女上小学,手机屏保是让我们荡起双桨的动画截图——刘欢配音版,湖面上海鸥飞,小朋友唱歌。她说:“刘欢爷爷的声音像棉花糖,甜甜的,不开心就看一眼。”你看,好的音乐从没有年龄门槛,它的壁纸自然也没有。

刘欢歌的壁纸,哪有什么“标准答案”

其实啊,现在网上搜“刘欢歌图片壁纸”,能刷出几百种:有演唱会高清照,毛孔都清清楚楚;有歌词手写体,龙飞凤舞像艺术;甚至还有AI生成的“刘欢唱rap”“刘欢穿汉服”,主打一个“离谱但合理”。

但你发现没?不管是哪种风格,真正被大家保存的,从来不是“高清大图”,而是“有情绪”的图——可能是他唱从头再来时攥紧的拳头,可能是他唱天地在我心时眼里的光,也可能是他给央视等着我主题曲配唱时,眼角的皱纹。这些图之所以能成壁纸,不是因为刘欢“帅”,也不是因为图“好看”,而是因为它们能让我们在某个瞬间:“啊,这首歌背后,有我的一段故事。”

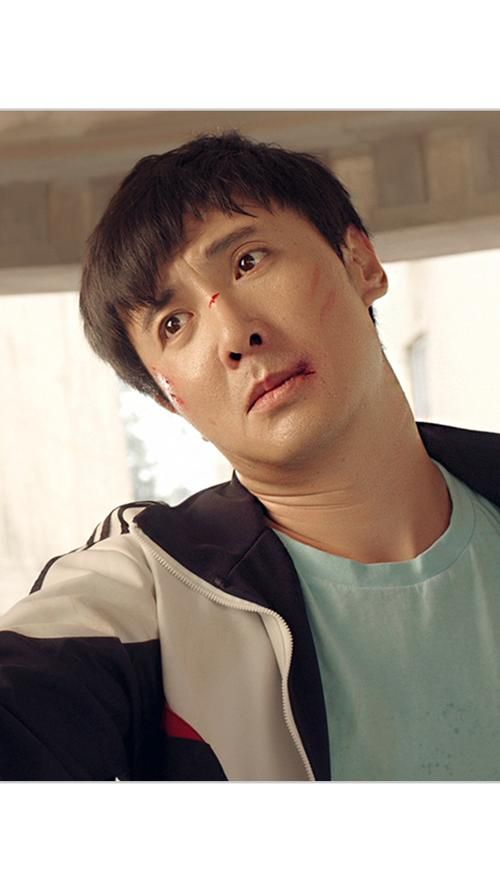

就像我身边一个朋友,她用好汉歌当手机铃声,壁纸却是刘欢在中国好声音里转身时,对学员说“你的声音里有江湖”的截图。她说:“每次被人问‘为什么喜欢这老歌?’我就解锁手机,说‘你看,这眼睛里装着的江湖,比任何人都懂’。”

所以啊,刘欢歌的壁纸哪有什么“该不该选”“好不好看”?只要这旋律能让你想起一个人、一段事,哪怕只是一张模糊的老照片,都值得被设为桌面——毕竟,在这个更新比翻书还快的时代,能让手机替你记住“我曾被这样一首歌打动”的东西,已经不多了。

下次解锁手机时,不妨看看你的壁纸:是不是也有这样一首刘欢的歌,在替你讲着岁月的故事?