2008年的夏天,北京的夜空被奥运烟花点亮,而千家万户的音响里,都回荡着同一首歌——我和你。当刘欢醇厚的嗓音与莎拉·布莱曼空灵的声音交织,“我和你,心连心,同住地球村”的旋律像一条温暖的河,淌过长城内外,也流进了全世界观众的心里。很少有人知道,这首被称为“奥运史上最动人的主题曲”的作品,其旋律的诞生,藏着作曲者刘欢近乎“偏执”的匠心——不为炫技,只为让每个音符都落在“人心里”。

那个夏天,他拒绝了所有“快钱”,只为等一首“对的歌”

2007年,北京奥组委启动奥运主题曲征集,无数音乐人摩拳擦掌,想为这场盛会写下“声音名片”。而此时的刘欢,正处于事业的又一个高峰期:演唱会邀约不断,影视OST邀约不断,甚至还有时尚品牌找他代言。但他推掉了几乎所有商业活动,只留下一句话:“我得静下来,等一首‘配得上奥运会’的歌。”

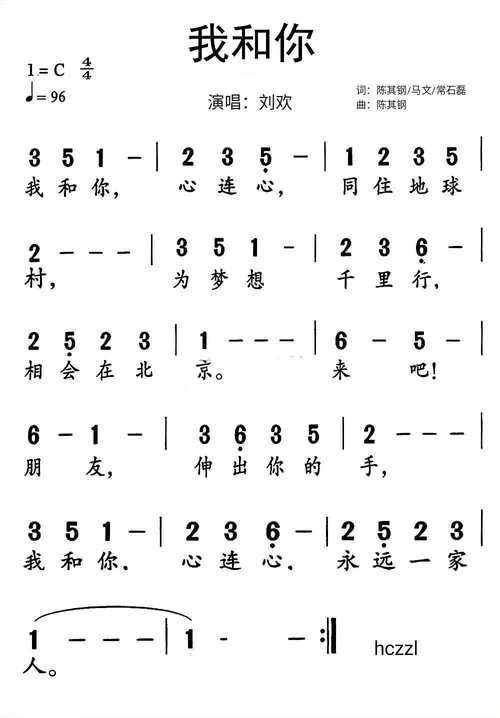

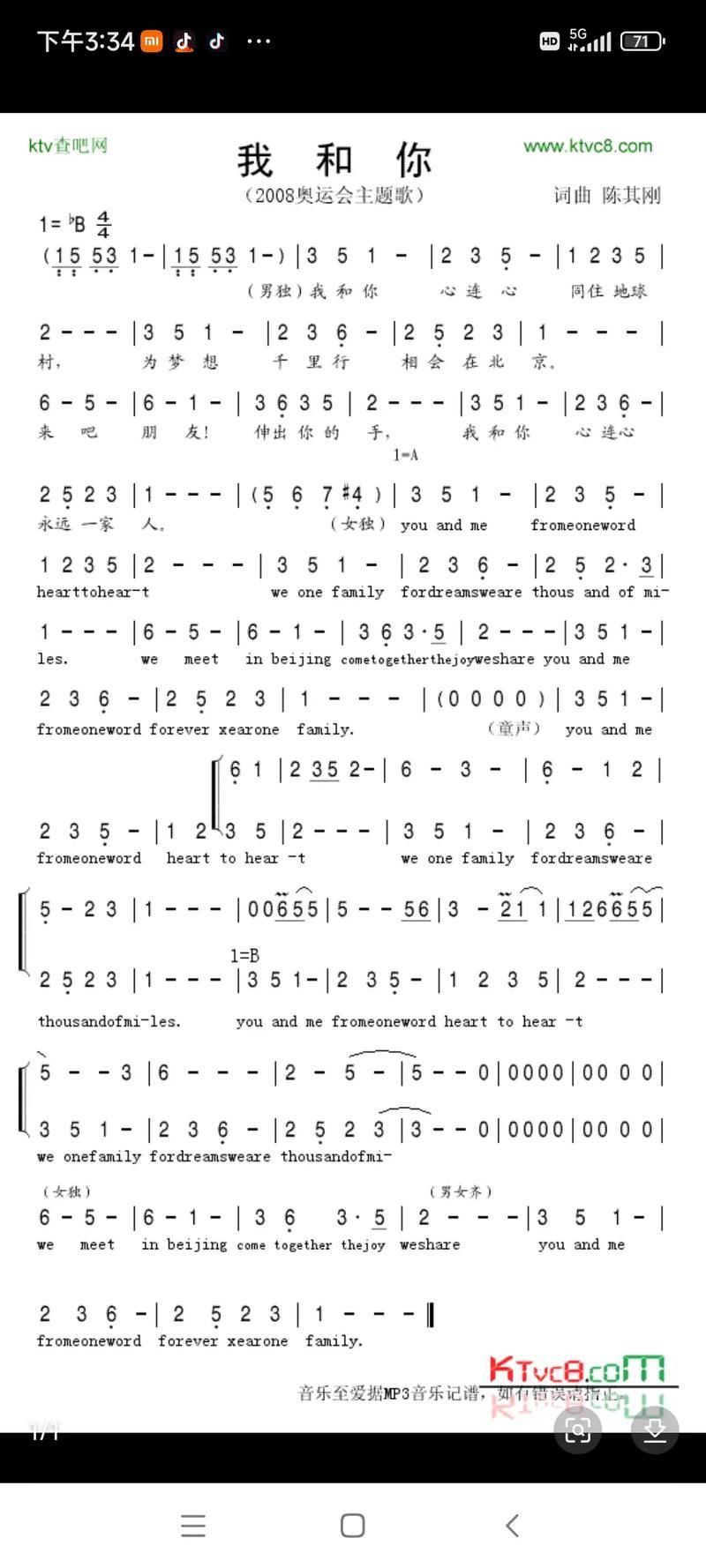

等的是什么样的歌?刘欢曾在采访里提过几个标准:不能太“高亢”,免得喊口号;不能太“花哨”,免得让人觉得浮夸;必须“简单”,简单到“不同国家、不同语言的人都能听懂情绪”;更要“柔软”,像中国人常说的“温良恭俭让”,把“欢迎”和“尊重”藏在旋律里,而不是音量里。

这一等,就是半年。直到词作家陈其钢带着我和你的歌词找到他——“我和你,心连心,同住地球村……”仅读了一遍,刘欢的心就动了一下。“没有‘更快、更高、更强’,没有‘赢’,连‘中国’都没直接提,但‘同住地球村’这五个字,比任何口号都有力量。”他对陈其钢说:“这词,旋律得‘轻’,得‘稳’,得像走路一样自然,一步一印,踏到人心里。”

钢琴前的深夜:用一个音符丈量“中国人的温度”

旋律创作的第一个难关,是“开头”。很多人写奥运歌曲,习惯用激昂的前奏“抓耳朵”,但刘欢坚持:“我和你不是赛场上的一声枪响,是开幕式时,全世界目光汇聚的那一刻,得像一声‘轻轻的问候’。”

他把自己关在北京顺义的工作室,钢琴前一坐就是十几个小时。尝试用钢琴琶音开头,觉得“太飘”;改成小提琴滑音,又觉得“太悲”;甚至试过用古琴的泛音,但担心“外国听众听不懂那种东方意境”。那段时间,他常常在凌晨三四点给陈其钢打电话:“老陈,我总觉得开头缺了点什么——不是技巧缺了,是‘人情味’缺了。”

直到一个雨夜,他坐在钢琴前,无意识地用右手拇指弹出一个中央C,左手轻轻在下方八度加上一个G。两个单音,像两个轻轻相握的手指。“就是它!”刘欢突然激动起来,“简单到极致,反而有包容感。就像中国话里最简单的‘你好’,不是华丽的辞藻,是真诚。”这个后来被保留为歌曲前奏的单音旋律,成了整首歌的“定海神针”——不抢戏,却能让人瞬间安静下来。

副歌的“我和你,心连心”,更是改了不下20遍。最初写的旋律音程跨度大,刘欢试唱时总觉得自己“在喊”,而不是“在唱”。他反复对录音师说:“你想象一下,两个素未谋面的人,在地球的两端抬头看同一个月亮,他们会怎么唱这首歌?绝对不是嘶吼,是带着笑意的,轻声的共鸣。”于是他把“心连心”的音程压窄,让每个转折都像“换气”一样自然,像朋友间贴心的低语。

有段时间,他甚至怀疑自己“钻了牛角尖”。奥组委的工作人员来听小样,觉得旋律已经很完美,但他总觉得“差一口气”。直到某天深夜,他在琴弦上无意刮奏了一个和弦,突然想到:“中国人讲‘和’,旋律里也得有‘和声’的智慧。”于是他在原本的旋律下加了第三声部的和声,不突出,不抢戏,却让整首歌听起来“更厚了,更暖了”——就像一杯温水,初尝平淡,咽下去却有回甘。

“歌是写给人的,不是写给评委的”

2008年7月,我和你的最终版小样提交给奥组委。有人提议:“要不要加段Rap?更年轻,更有活力。”刘欢直接拒绝:“奥运会不是年轻人的专利,它是全世界的。这首歌要唱给老人听,唱给孩子听,唱给不同肤色的人听,加任何‘炫技’的东西,都是打扰。”

也有人对“慢节奏”提出质疑:“开幕式那么盛大,主题曲是不是应该更燃?”刘欢的回答很朴实:“你想想,当全场几万人安静地听着这首歌,跟着旋律轻轻和唱,那种‘万众一心’的力量,比任何鼓点都震撼。音乐的最高境界,不是让观众‘鼓掌’,是让观众‘共鸣’。”

事实证明了刘欢的判断。8月8日,开幕式现场,当刘欢和莎拉·布莱曼相向而立,唱出“为梦想,千里行”时,鸟巢里数万观众自发打开手机的闪光灯,像一片星海。后来有外媒评价:“我和你没有用复杂的旋律和编曲,却让世界听到了中国最温柔的声音——那种‘以和为贵’的包容,那种‘有朋自远方来’的热情。”

这股“温柔的力量”穿越了时间。十几年过去,我和你依然在奥运赛场、毕业典礼、婚礼现场被反复传唱。有人问刘欢:“你最喜欢这首歌的哪个瞬间?”他总会笑着说:“是后来有观众告诉我,他们学会这首歌后,教不会中文的外国朋友唱;是国外网友说,这首歌让他们第一次觉得‘中国’不是一个遥远的名词,是一个会‘轻轻问候’的朋友。”

原来好的音乐真的能跨越语言和文化的边界。就像刘欢在创作日记里写的:“歌是写给人的,不是写给评委的。只要旋律里有‘真诚’,就能让‘我’和‘你’,变成‘我们’。”

下次再听我和你时,不妨留意那些藏在简单旋律里的细节——那个像握手一样轻柔的开头,那个像呼吸一样自然的转音,那个像拥抱一样温暖的收尾。那是刘欢用音符写的一封“中国情书”,不张扬,却足够深情;不华丽,却足够动人。毕竟能让世界记住的,从来不是技巧的堆砌,而是人心里的光。