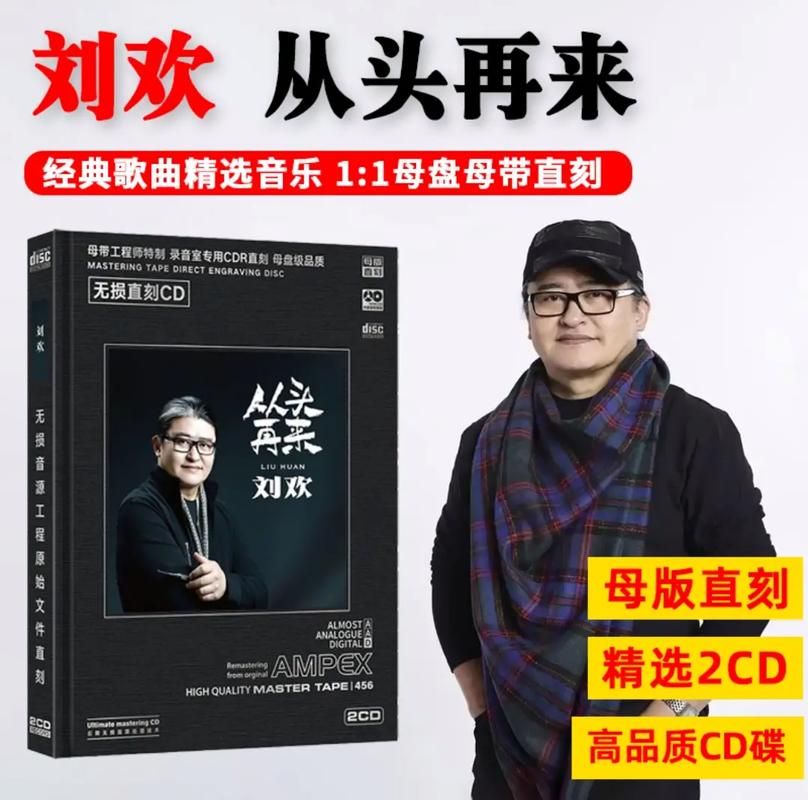

"刘欢的歌太难了!" 这几乎是每个尝试翻唱过他作品的人的共同感叹。从好汉歌那荡气回肠的高音,到弯弯的月亮里绵长细腻的情感表达,再到从头再来中蕴含的力量与沧桑,刘欢的作品像一座座艺术高峰,攀登起来不仅消耗体力,更考验灵魂。为何他的歌总能让人感到"累"?这份"累"背后,究竟是技术壁垒,还是艺术表达的终极命题?

技术之巅:生理极限的精准驾驭

刘欢的"难",首先在于他对人声潜能的极致开发。他的作品绝非简单的飙高音炫技,而是建立在严谨的生理机能之上。例如亚洲雄风中长达十几秒的强混声高音,如同在声带上进行精密的马拉松,要求歌手拥有惊人的气息支撑能力和声带耐力。许多歌手在尝试模仿时往往感到"嗓子冒烟",正是对这种技术壁垒的切身感受。更令人惊叹的是,他能在高音区保持戏剧张力,如同北京颂歌结尾处那层层递进的高音,既辉煌灿烂又情感饱满,这种控制力需要千万次的科学训练和肌肉记忆的精准打磨。

情感熔炉:灵魂深处的共振消耗

真正的艺术从来不止于技巧。刘欢作品的"累",更深植于情感表达的巨大能量消耗。他的歌常常承载着宏大的叙事和深沉的思考。在重头再来中,他用沧桑而坚定的声音演绎挫折后的坚韧,每一个咬字、气息转换都饱含对人生的体悟。这种情感密度要求演唱者不仅传递歌词,更要调动个人生命经验与之共鸣。正如刘欢所言:"难度不是目的,是门槛。门槛越高,能走进来的人越能承载那些更重的情感。"这种情感投入如同在熔炉中淬炼灵魂,消耗的不是体力,而是精神能量。

艺术哲学:以"累"为代价的纯粹追求

在流行快餐文化盛行的时代,刘欢始终坚守艺术的纯粹性。他拒绝将歌曲简化为易消费的娱乐产品,而是将其视为需要高度专注和完整体验的艺术形式。他的演唱会常常是三小时不间断的音乐叙事,要求观众和演唱者共同进入沉浸状态。这种对完整性的执着,在追求碎片化娱乐的当下显得尤为"奢侈"。刘欢曾说:"一首歌的诞生,就像孕育一个生命,从构思到演绎,容不得半点妥协。"这种近乎严苛的艺术观,让他的每一部作品都成为耗时耗力但价值非凡的艺术结晶。

"累"的启示:艺术价值的终极标尺

当我们在KTV里对着好汉歌望而却步时,是否想过这种"累"恰恰是刘欢艺术价值的试金石?在流量至上的娱乐圈,刘欢用几十年的创作证明:真正伟大的艺术,必然需要付出与之匹配的艰苦努力。他的歌就像被精心锻造的艺术勋章,佩戴者需经过技术淬炼与情感熔铸的双重考验。这种"累"不是负担,而是通往艺术殿堂的必经之路。

当烛光里的妈妈的最后一个音符在礼堂消散,那位中年观众眼含泪光地感叹:"刘欢的歌,唱的不是旋律,是人生。"这或许是对"太累了"最好的注解——艺术的价值,恰恰在于它要求我们付出全部心力,去触碰灵魂的深度。当你在刘欢的音乐中感到疲惫时,恭喜你,你已站在了艺术与生命的交汇处。