提到华语乐坛的“声音天花板”,刘欢的名字几乎是绕不开的。从好汉歌的豪迈到弯弯的月亮的深情,从千万次的问的苍凉到从头再来的坚韧,他的歌像一本厚厚的时光相册,记录着一代人的青春,也定义了什么叫“真正的歌手”——不靠流量炒作,不搞风格猎奇,仅凭一把嗓子,就能在华语乐坛刻下永不褪色的印记。但很少有人真正细数过:刘欢这些年到底出过多少歌曲专集?那些专辑里,又藏着多少被我们单曲循环却不知名的“宝藏”?

他的专集,或许不多,但每一张都是“活教材”

比起如今动不动一年发几张数字专辑的流量歌手,刘欢的实体专辑(及数字专集)数量少得“可怜”,甚至很多乐迷都说不清他到底有几张正式作品。但这“少”,恰恰是他的“狠”——每张专辑,都像是一场精心打磨的音乐实验,把他对人生、对音乐的思考,揉进了每一个音符里。

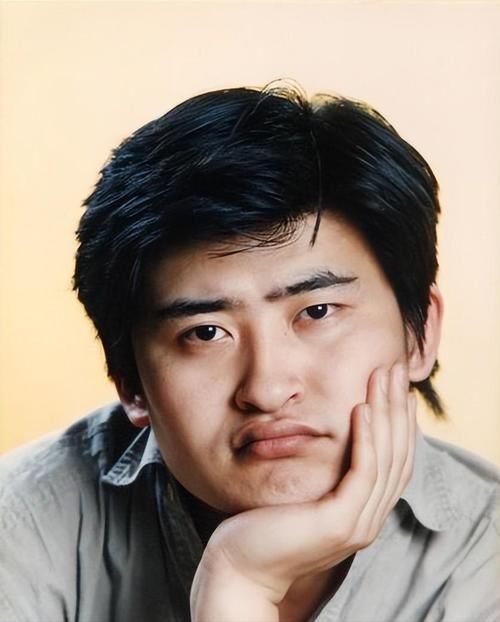

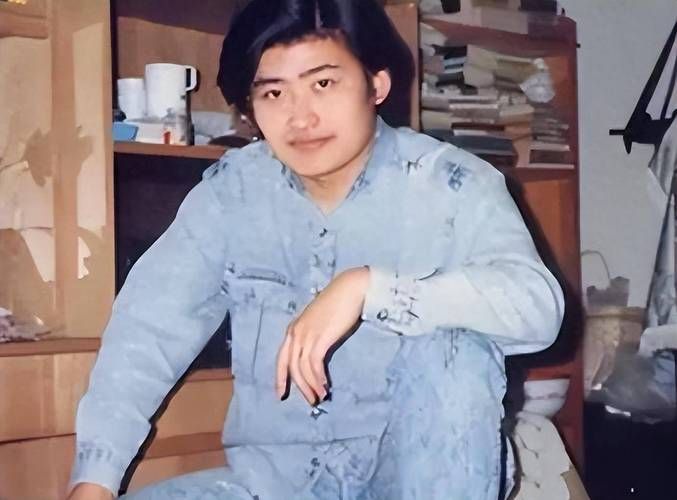

1993年,首张个人专辑记住这座城问世,那时的刘欢还不是“刘老师”,只是一个用音乐讲故事的小伙子。专辑里的千万次的问,后来成了北京人在纽约的主题曲,一句“千万次地问,你何时再见我的梦中人”,把海外游子的无奈与 longing 唱得人心里发颤。很多人不知道,这首歌最初录制时,刘欢拒绝用技巧刻意煽情,反而用近乎低吟的方式处理,结果反而让情感的爆发力更足——这种“看似平淡,实则千钧”的演唱逻辑,后来成了他的招牌。

到了2000年,专辑发布:刘欢经典作品集更像是一场“自我革命”。没有原创主打,全是过往经典的重编,但编曲风格从早期的流行摇滚转向了更纯粹的管弦乐,弯弯的月亮里的琵琶与弦乐碰撞,让原本温柔的江南多了一丝岁月的厚重;少年壮志不言愁则加入了合唱团的和声,把英雄主义的孤勇感,唱成了一代人共通的青春热血。当时有乐评人说:“刘欢重编歌,不是炫技,而是让你发现‘原来这首歌还能这么听’。”

不是所有歌都叫“经典”,但刘欢的歌,都带着“生命感”

刘欢的“封神”,从来不是因为音高多吓人、技巧多花哨,而是他的歌里总有种“活的气息”。听过他现场的人都知道,他唱从头再来时,眼神里是经历过低谷后的通透;唱好汉歌时,又像是把自己活成了梁山好汉——这种“演什么像什么”的能力,源于他对歌词和旋律的极致尊重。

就说好汉歌,1998年水浒传剧组找他唱主题曲时,他拒绝了直接照搬民间小曲的做法,反而和作曲家赵季平一起,在原曲的粗犷里加入了西式节奏的律动感,让“大河向东流啊,天上的星星参北斗”既有江湖气,又有了传唱度。后来这首歌火遍大江南北,连街头卖菜的大妈都能哼两句,但你翻遍市面上所有翻唱版本,总感觉少了点刘欢那种“理直气壮”的豪迈——不是唱腔不够,而是他们没体会过“该出手时就出手”的赤诚。

还有弯弯的月亮,1989年刚出现时,没人能想到这首“小情歌”会成为全民记忆。刘欢的演唱像是在深夜的湖边低语,每个尾音都带着对故乡的眷恋。后来有记者问他:“这首歌这么温柔,和你平时的大嗓儿反差这么大,你怎么把握的?”他笑着说:“真实永远比技巧动人,如果你心里有个月亮,唱出来自然就弯了。”

30年过去,为什么我们依然“离不开”刘欢?

如今的乐坛,风格更迭快得像流水,新人网红层出不穷,但逢年过节打开KTV,点歌列表里永远有刘欢的歌。为什么?因为他的歌里,藏着华语乐坛最稀缺的东西——“真诚”。他从不为了迎合市场改变音乐初心,也不为了流量“炒冷饭”,所有作品都像他的孩子,用心喂养,耐心等待它长大。

2020年疫情最严重时,他推出公益歌曲爱的桥梁,没有华丽的编曲,没有炫技的高音,就是简单的钢琴和他略带沙哑的嗓子,却让无数人红了眼眶。当时有人说:“刘欢一开口,就觉得‘稳了’——他就像音乐界的‘定海神针’,只要他在,你就相信还有真正的音乐存在。”

所以回到开头的问题:刘欢歌曲专集究竟藏着多少“封神级”作品?或许没人能数得清,因为他的歌早就不只是专辑里的音符,而是刻进了几代人的DNA里。至于“为何至今无人超越”,答案也不言自明——当一个歌手把生命变成音乐,把真诚当成信仰,他的歌,自然就成了时间冲不刷的经典。