下午三点的广州,珠江新城的风还带着点湿漉漉的暖意。我挤进天河那家开了十年的唱片店时,门口围着十来个年轻人,手里攥着CD和笔记本,眼神黏在玻璃门上——“刘欢欢今日限定签售”的红色手写贴纸,被阳光晒得有点卷边。

“你也是为欢欢来的?”旁边穿校服的女生攥着时光慢旅的专辑,封面上刘欢抱着吉他笑,露出两颗小虎牙,像十年前选秀节目里那个刚出道的男孩。“我家阿姨是她的铁粉,说当年她在这店买过磁带,没想到现在能在签名。”

从“刘欢欢”到“欢姐”:门店里的时光机

推门进去,陈年的木头味混着新打印纸的香气。老板老周正把台灯往里挪,灯泡上还贴着2018年刘欢欢来店里做活动的贴纸,她当时画了个Q版自己,写着“周老板,音乐要暖,生意也要旺”。“她啊,就是个‘回头客狂魔’。”老周笑起来,眼角堆起褶子,“第一次来是2016年,刚出第一张EP,穿着牛仔裤白T恤,在角落里听了三个小时独立乐队,最后买了张老CD,非要记在小本本上。”

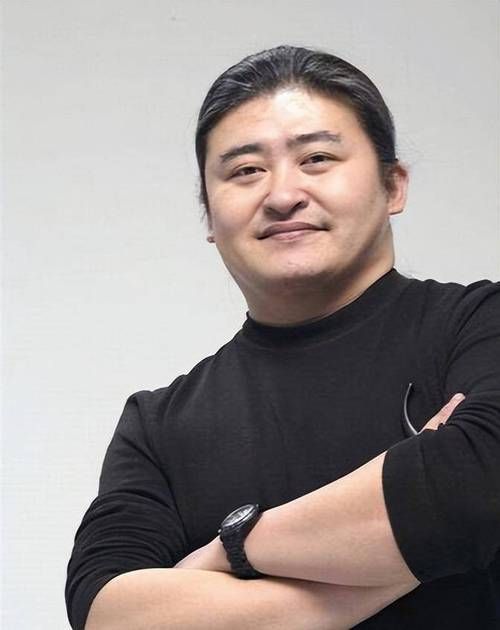

我走到签售台前,刘欢欢正弯着腰给一个小朋友签名,马尾辫松松垮垮搭在肩上,袖子卷到手肘,露出手腕上串着的小珠子——像极了十年前粉丝群里传过的“应援款”。“小朋友,喜欢哪首歌呀?”她抬头笑,眼睛弯成月牙,“等会儿姐姐给你画个‘小音符’好不好?”小朋友奶声奶气地说夏日序曲,她突然笑出声:“这个啊,是我在广州38度高温下写的,当时蚊子叮了十个包,愣是在天台录了通宵。”

旁边的阿姨忍不住插话:“欢欢,你还记得不?2019年你来店里,我把女儿弄丢的寻人启事给你看,你当场唱了小蜗牛,结果我女儿从书架后面跑出来,说‘妈妈,那个姐姐的声音像太阳’。”刘欢欢抬头,眼眶有点红:“记得,当时你非要给我煮碗糖水,我喝到第三碗,店员都在笑‘欢姐今天吃撑了’。”

那些没被镜头拍下的“温度”

签售的队伍慢慢变长,有人递来手写的信,装在泛黄的牛皮纸信封里;有人带了十年前刘欢欢参加校园比赛时的海报,边角已经磨出毛边。“其实我最怕这种场合,”刘欢欢在给一个签名时悄悄说,“怕让大家失望,怕自己不够真诚。”她顿了顿,用笔尖轻轻划过CD封面,“但每次走进这种店,就像回到家——这里有最真实的音乐爱好者,他们不会只看你的流量,会问你‘这首词是不是改了三遍’,会分享他们的生活。”

有个穿工装的大哥递过来一个U盘:“欢欢,这是我爸生前最喜欢的歌,他走了半年,我一直没听。今天想请你帮我看看,里面有没有你未来的歌。”刘欢欢接过U盘,指尖有点颤抖:“我……我可以跟你爸爸合唱一首吗?虽然他听不见,但我唱给你听。”她清了清嗓子,唱了首老男孩,声音不大,却盖过了店里所有的嘈杂。大哥背过身抹了把脸,肩膀轻轻抖动。

老周在后面泡了壶普洱,给我们每人倒了一杯:“现在的年轻人,谁还来唱片店啊?但欢欢不一样。她每次来,都要跟聊会儿天,问问店里的生意,听听最近有什么好歌。她不是来‘营业’,是来‘回家’的。”

当“线上流量”遇见“线下真实”

走出唱片店时,夕阳已经把整条街染成了橘红色。门口的队伍还没散,有人说:“等下要不要去吃糖水?欢欢说请客,就在街角那家。”大家笑着点头,像一群约好了见面的老朋友。

我突然想起刘欢欢在采访里说过的话:“现在网络很方便,但人和人之间,还是需要‘面对面’的温度。你笑的时候,能看见对方的眼睛;你难过的时候,能感受到对方拍拍你背的力度。这些,是流量给不了的。”

是啊,在这个信息爆炸的时代,我们习惯了隔着屏幕追星,点赞、转发、评论,却很少有机会走进一家店,坐下来,听一个人讲讲她被蚊子叮过的高温天,讲讲她记得的每一个粉丝的名字,讲讲那些藏在音乐背后的、有温度的小事。

广州这家门店,或许不大,或许不华丽,但它像一座时光机,把刘欢欢和粉丝的青春、回忆、真诚,都装了进去。下次如果你路过,不妨进去看看——说不定,也能遇到属于你的“独家回忆”。毕竟,最好的故事,从来都不是写出来的,而是被“记得”的。