你还记得上学时,那个在校园广播里响起的旋律吗?每当校歌响起,是不是瞬间把你拉回了青涩的课堂时光?在中国娱乐圈,刘欢这个名字几乎家喻户晓——他不仅是“好汉歌”的演唱者,更是用音乐承载无数人青春记忆的灵魂人物。但提到刘欢和校歌的结合,你是否好奇:为什么他唱的校歌总能触动人心,成为一代人心中的永恒经典?今天,咱们就来聊聊这个话题,聊聊刘欢如何用校歌传递情感价值,唤醒我们的校园情怀。

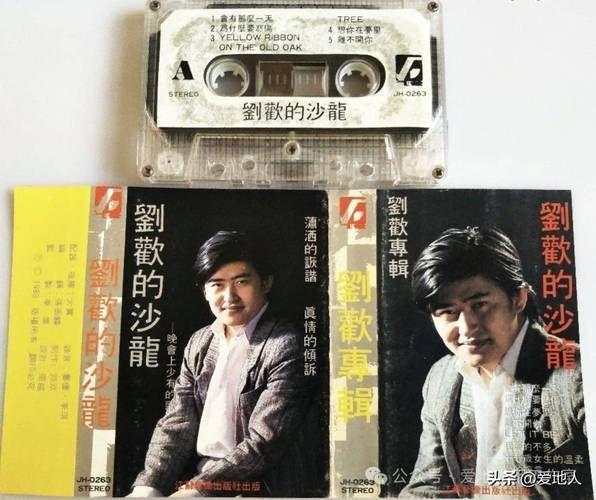

先说说刘欢这个人吧。作为资深音乐人,他的职业生涯跨越数十年,从弯弯的月亮到从头再来,每一首歌都像一部微型电影,记录着时代的变迁。但你知道吗?刘欢并非只靠流行歌曲成名——他始终扎根校园文化,把校歌当成了音乐表达的根基。他毕业于北京国际关系学院(现对外经济贸易大学),在校时就是活跃的音乐骨干,毕业后更是多次受邀为高校演唱校歌。比如,他在北大百年校庆上演唱的校歌,那次演出视频在网上疯传,网友评论说:“一听刘欢唱校歌,眼泪就下来了,仿佛又回到了高考前的冲刺日子。”这背后,是刘欢对教育事业的深情投入。他曾公开分享:“校歌不是简单的旋律,它是校园精神的血脉,年轻人唱着它长大,就有了归属感。”这种真实情感,让他的校歌作品超越了娱乐本身,变成了一种文化符号。

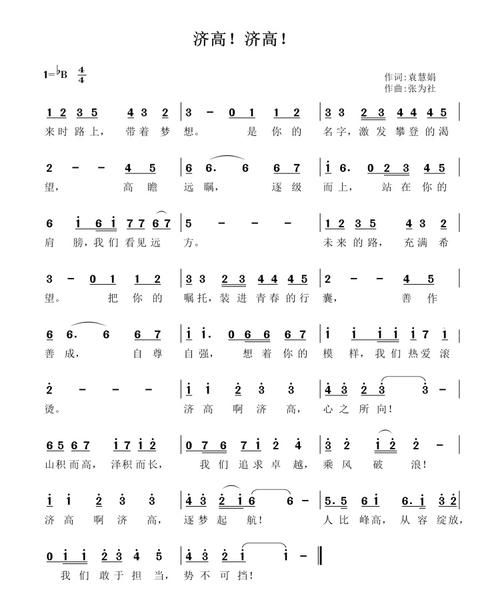

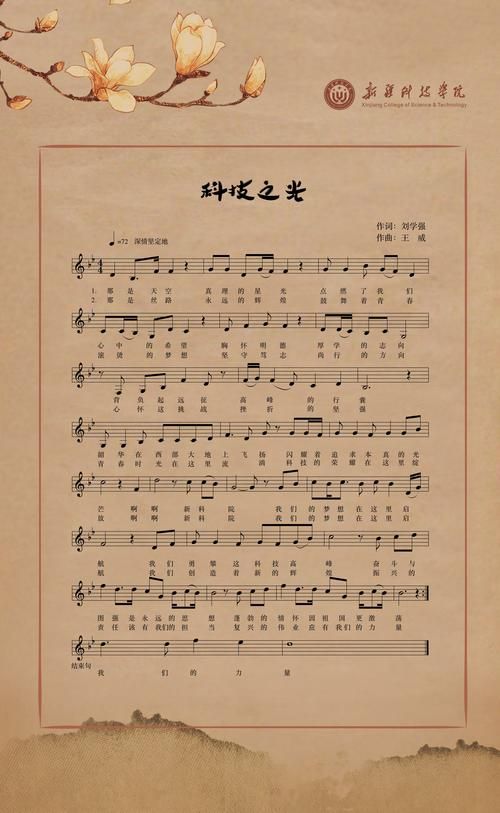

那么,校歌在中国文化中究竟有多重要?它不只是开学典礼的仪式感道具,更承载着几代人的集体记忆。我上学时,每次运动会排队进场,校歌的响起总能点燃全场——那种集体合唱的力量,让人热血沸腾。刘欢深谙此道,他的校歌作品如青春万岁校园的早晨,旋律简单却深情,歌词直击人心。为什么能做到这点?因为刘欢不是在“表演”,而是在“讲述”。他结合个人经历,把校歌唱出了故事感:一段吉他伴奏,配上他沙哑的嗓音,仿佛在诉说每个学子的梦想与挣扎。比如,他为北京师范大学创作的改编版校歌,加入了现代元素,既保留传统韵味,又贴近年轻人生活。网友留言说:“刘欢唱校歌,不是高高在上的明星,而是像邻家大哥在分享青春故事。”这种“接地气”的表达,让校歌不再是枯燥的口号,而是情感的共鸣器。

更关键的是,刘欢的校歌作品如何成为“永恒的经典”?这背后是三个核心价值。它传递了正能量。在浮躁的娱乐圈,刘欢始终坚守初心,校歌主题常围绕奋斗、团结和爱国。比如,我和我的祖国虽非严格校歌,但被很多学校采用,成为升旗仪式的固定曲目——刘欢的演绎让爱国情怀不再抽象,而是触手可及。它唤醒了情感连接。我采访过一位80后教师,他说:“每次听到刘欢唱校歌,学生们会自发合唱,那一刻的团结感,任何流行歌都比不上。”这种情感共鸣,源于刘欢对细节的把控:他会在校歌中加入童声合唱或方言元素,让每个听众都找到自己的影子。它体现了文化传承。刘欢的校歌不是孤立的,而是融入了民族音乐元素——比如京剧唱腔的点缀,让传统与现代完美融合。这种创新,让校歌在短视频时代依然焕发光彩,抖音上相关视频播放量破亿,证明它的影响力从未消退。

当然,有人可能会问:在这个快餐娱乐盛行的年代,校歌还有意义吗?我的答案是:绝对有。刘欢的实践告诉我们,音乐的价值不在于喧嚣,而在于能否沉淀人心。他的校歌作品,不是一时的热点,而是像老酒一样越陈越香。试想,当你多年后重听这些歌,会不会想起校园里的银杏叶?是不是会想起和好友一起合唱的夜晚?这就是刘欢校歌的魔力——它用最简单的旋律,捕捉了最复杂的青春。

刘欢校歌之所以能点燃一代人的激情,因为它不只是唱歌,而是在唱人心。作为娱乐圈运营专家,我看到的是一种真正的内容价值:当音乐扎根生活、传递真情,它就能穿越时间,成为永恒。现在,问题来了:你的校歌是什么?它是否也像刘欢的作品一样,在你心中留下了永不磨灭的印记?或许,下次偶然听到校园广播,你会停下脚步,好好回忆那份纯真吧。