深秋的午夜,加班回家路上,耳机里随机播放到一句“大河向东流啊,天上的星星参北斗”。明明是重复听了二十年的歌,脚步还是不自觉地跟着节奏加快了。旁边公交站等车的老大爷,嘴里跟着哼“路见不平一声吼”,嘴角咧开的弧度,像极了二十年前电视里水浒传播放时,全家人围坐的画面。

这种“刻进DNA里的旋律”,好像不只是刘欢的好汉歌。突然想起去年村里办庙会,大喇叭里循环放朱之文的滚滚长江东逝水,光着膀子摇蒲扇的汉子们跟着吼“白发渔樵”,嗓门比拖拉机还响;更早些年,街边小卖部的破音响总放着张帝的庙会,什么“爱情买卖”“小苹果”,他都能即兴编成带“呀呀哟”的谐音调,逗得路过的姑娘直抹笑出的眼泪。

这三个人,一个站在春晚舞台中央被万人仰望,一个从田间地头唱到星光大道年度总冠军,一个拿着麦克风就能让全场观众跟着“起哄”——看似八竿子打不着,为什么他们的歌,能在不同年代、不同人群里,都扎下根来?

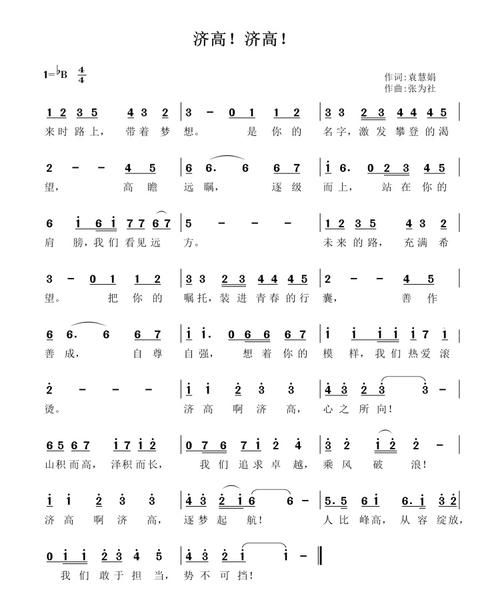

刘欢的歌:不是“唱功”是“唱情”

很多人说起刘欢,第一反应是“高音”和“沧桑”。但仔细想想,他那些传唱度最高的歌,好像从来没刻意炫技。

好汉歌录制时,他刚做完甲状腺手术,声带还没恢复,录第一遍时高音上不去,导演组都劝他“后期修音就行”,他却摆摆手:“等我两天,我得对得起李导(李少红)的心。”等他再进棚,声音带着点沙哑,却把“生死之交一碗酒”里的江湖气,唱得像从喉咙里直接滚出来的——不是技巧,是真的把自己代入到宋江那种“既要兄弟情,又负天下责”的拧巴里。

弯弯的月亮更狠。90年代初,这首歌一出来,有人说“太抒情,没气势”,结果全国的老百姓却偷偷循环。那“弯弯的月亮,小小的桥”,哪里是在唱故乡?分明是把每个离乡背井的人心里,那些“想回又回不去”的酸楚,揉进了旋律里。后来他在歌手上唱从头再来,浑身是戏的样子,哪是在表演?分明是把半生对生活的体悟,一句一句砸进了听众耳朵里。

有人说刘欢的歌“有知识分子的清高”,可明明听他的歌,像在听一个老朋友讲故事——故事里有江湖道义,有故乡明月,有跌跌撞撞的生活,唯独没有“端着”的架子。这就是本事:用最专业的腔调,唱最朴素的人心。

朱之文的歌:泥土里长出来的“大嗓门”

十年前,朱之文第一次穿军大衣上星光大道,穿着破胶鞋站在台上,一开口滚滚长江东逝水,全场评委都愣了。

这不是因为“大衣哥”突然冒出来的惊艳,而是这声音里,带着一股子泥土味儿。没受过声乐训练,不知道什么叫“共鸣”,只知道在山东菏泽的玉米地里干活时,累了就扯着嗓子喊一嗓子,喊出去的是闷气,吸回来的是风——没想到,这从泥土里憋出来的声音,能把“白发渔樵”的苍茫,唱得比专业歌手还“透”。

后来他红了,有人说他“土气”,可看他自己拍的乡村视频,蹲在自家院子里喂鸡,突然对着鸡棚唱我要和你跳舞,声儿还是那么亮,但眼睛里的笑意,像个得了糖的孩子。唱父亲写的散文诗时,他声音发颤,不是因为紧张,是想起了自己那个在土里刨了一辈子养活他的爹。

为什么爱听朱之文的歌?因为他不装。不端“明星”的架子,不练“精致”的唱腔,就是个普通农民,用自己最熟悉的方式,把日子里的酸甜苦辣唱出来——你能在他的歌里,听见犁地时的喘息,听见丰收时的笑声,听见对生活的“较真”:哪怕活得再普通,也要把歌唱得像模像样。

张帝的歌:用“嘴”逗乐的“急智王”

比起刘欢的“深情”和朱之文的“朴实”,张帝的路子就更野了。

70年代在台湾,他有个外号叫“急智歌王”,为啥?因为观众点什么歌,他都能现编歌词,还带“包袱”。有次观众点绿岛小夜曲,他张口就来“绿岛的风,吹得我心发慌,因为我的女朋友,跟别人去逛街”,台下笑得前仰后合。后来他来内地开演唱会,唱庙会即兴编“哎哟喂,这个苹果有点酸,哪位姑娘请我吃饭”,台下姑娘们就跟着喊“我请你!我请你!”

有人说张帝的歌“不登大雅之堂”,可细想下来,七、八十年代的娱乐多匮乏?电视没有几台,网络更是天方夜谭,能让人捧腹、让人跟着哼的,偏偏就是这些“俗气”的词儿。他的歌里没有华丽辞藻,全是“家长里短”:街边的煎饼果子,胡同里的大爷下棋,姑娘们扎堆说闲话——像听邻家大哥唠嗑,唠着唠着就笑了,笑着笑着,日子好像就没那么难了。

后来有人问他“即兴创作的秘诀”,他咧嘴一笑:“哪有秘诀?就是心里装着老百姓,知道他们想听什么。”

我们到底在他们的歌里,听到了什么?

刘欢的歌里有“情”,朱之文的歌里有“真”,张帝的歌里有“乐”——这三种东西,好像恰恰是音乐最原本的样子。

现在的歌坛,太多精致包装的偶像,太多流水线生产的“神曲”,旋律上头,歌词却像复制粘贴;唱功越来越“天花板”,却怎么也唱不出让人“心头一颤”的感觉。可翻回头听刘欢、朱之文、张帝,发现他们的歌里,从没有“完美”的技巧,却有“熨帖”的生活。

刘欢站在万人舞台上唱好汉歌时,想的不是“怎么成为歌神”,而是“怎么让老百姓听着过瘾”;朱之文在玉米地里吼滚滚长江东逝水时,没想过“要红遍全国”,就是觉得“这歌不唱出来憋得慌”;张帝拿着麦克风现编歌词时,更没想着“要流传千古”,就是想“让今天的大伙儿乐呵乐呵”。

或许,这就是他们的歌能“封神”的魔力:他们不是在“唱歌”,是在“过日子”。把日子里的喜怒哀乐、酸甜苦辣,揉进旋律里,再唱出来,就成了能陪人走过漫长岁月的歌。

所以下次再听到好汉歌的“大河向东流”,别急着划走——那不是“老掉牙的歌”,是一个时代的精神气;听到朱之文的“白发渔樵”,也别笑话“土”——那不是没文化的嘶吼,是普通人对生活的热爱;听到张帝的“即兴串烧”,也别觉得“闹腾”——那不是哗众取宠,是生活里最珍贵的“烟火气”。

毕竟,能唱进人心的,从来不是完美的技巧,而是那些让你觉得“啊,这就是我的生活啊”的真实啊。