提到“刘欢”,你脑子里跳出来的第一个词是什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈?还是千万次的问里“千万里我追寻着你”的深情?抑或是中国好声音里“学员们,别着急,再想想”的温和?

但如果我说,你熟悉的这些,只是刘欢的“冰山一角”,真正的他,藏着更多不为人知的“身份重量”——你会好奇吗?今天我们就聊聊,这个在娱乐圈“活”了四十年的男人,到底“有多少”个刘欢?

第一个“刘欢”:从“校园歌手”到“国民歌神”,他用声音刻下时代印记

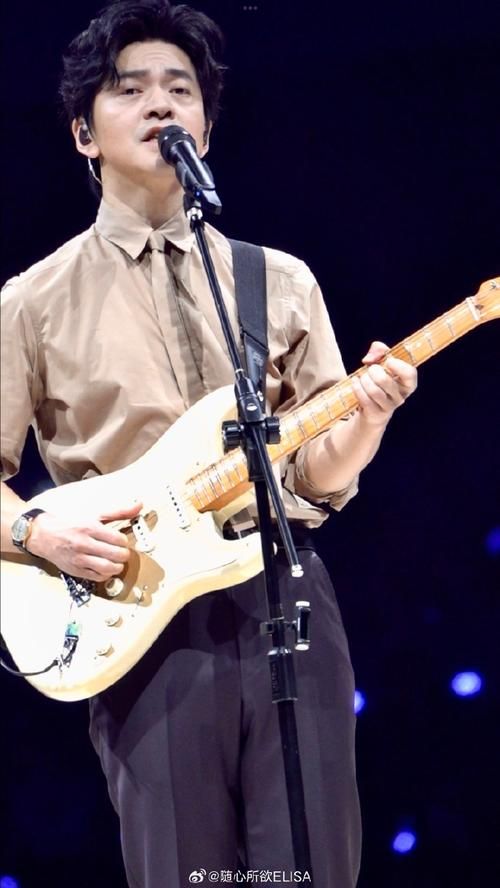

1987年,刘欢还在北京国际关系读研,抱着吉他唱了一首少年壮志不言愁,瞬间火遍全国。那时候的他还不知道,自己会成为后来几代中国人的“BGM制造者”。

好汉歌火了,可你知道吗?这首歌的录制只用了3个小时,刘欢跟着导演郑晓龙在棚里吼完一句“大河向东流”,郑晓龙拍着桌子喊“就是你了!”——那种未经雕琢的粗粝感,反而成了经典;

弯弯的月亮火了,歌词里“今天的泪水,又是思念的泪”,写的是他对故乡广州的眷恋,可谁能想到,这个习惯抽烟、嗓音沙哑的男人,唱起情歌来能把心揉碎?

从北京人在纽约到水浒传,从三国演义到甄嬛传,他成了“古装剧御用歌手”,可他不只唱主题曲,更参与了整个作品的音乐创作——比如甄嬛传的凤凰于飞,他反复调整旋律,只为贴合剧中人物的悲欢。

有人说“刘欢的声音是时代的刻度”,我觉得不止。他用四十年的歌单,给每个年代的人都留下了一段共同记忆:80年代是热血,90年代是乡愁,00年代是情怀,10年代后,成了“不老的音乐传奇”。

第二个“刘欢”:讲台前的“刘教授”,他用镜头外的温度,给学生撑起一片天

很多人不知道,刘欢的身份标签里,还有一个“清华大学音乐学院教授”。这个身份,他一当就是十几年,而且比他当歌手时还“较真”。

他上课从不照本宣科,喜欢给学生讲“音乐背后的故事”:唱亚洲雄风时,他为什么要加入京剧元素;创作从头再来时,他如何平衡“励志”和“说教”。有学生回忆,刘欢上课会突然掏出吉他,即兴弹一段,边弹边说“音乐不是技巧,是真心”。

更难得的是,他从不把“教授”当头衔。学生找他改作业,他能在邮件里写几百字的评语;学生想参加比赛,他主动联系编曲老师帮忙;就连学生毕业找工作,他都亲自打电话推荐——“你们别觉得我忙,学生的事,比什么都重要”。

有次采访,记者问他“歌坛和讲台,哪个更让你有成就感?”他说:“歌迷听到我的歌会开心,学生从我的课里学到东西,才是更长久的满足。” 原来,刘欢的“第二个身份”,是把对音乐的热爱,种在了更多年轻人心里。

第三个“刘欢”:镜头外的“普通人”,他用四十年的“低调”,给了娱乐圈一剂清醒剂

娱乐圈名利场浮浮沉沉,可刘欢仿佛是个“异类”。他结婚36年,妻子卢璐是他的“铁杆粉丝”,两人从校园爱情走到如今,从不秀恩爱,但每次采访提到对方,他眼睛里的光都藏不住;他儿子刘一丝在王牌对王牌里曝光过他的“秘密”——原来这个“歌神”在家是个“厨房达人”,尤其擅长做红烧肉;他没微博、很少上综艺,唯一的“常驻节目”是给公益项目站台——他发起的“刘欢专项助学基金”,已经帮助上千名贫困学生上了大学。

有人说他“高冷”,可看过声生不息的人都知道,他跟年轻歌手聊天时会突然掏出手机,说“你刚才那个转音特别好,我给你录下来,回头我们一起琢磨”;他拒绝“导师”的架子,学员紧张到唱不下去时,他会轻轻拍着对方的后背说“别怕,我陪你”。

在流量至上的娱乐圈,刘欢活成了一股“清流”。他不炒作、不立人设,只是踏踏实实唱歌、认认真真做事、本本分分做人。这份“低调”,不是疏离,而是对艺术和生活的极致尊重。

最后一个问题:刘欢“有多少”刘欢?

是站在舞台上挥洒汗水的歌者,是坐在讲台上谆谆善诱的教授,是回归生活中的普通人?或许,这些身份加起来,才是完整的刘欢——他不是“神”,而是一个把热爱做到极致的“匠人”,一个用行动告诉我们“什么是真正有价值的人”。

就像他自己说的:“唱歌、教书、做公益,这些事看似不同,其实内核都一样——都是想让这个世界,因为一点点努力,变得更温暖一点。”

所以,刘欢“有多少”个?可能,有我们想看到的全部,更有我们没读懂的,那份藏在音乐、课堂、生活里的,最珍贵的“真诚”。