要说华语乐坛的“活化石”,刘欢绝对算一个。从少年壮志不言愁的豪迈,到弯弯的月亮的深情,再到好汉歌的市井烟火气,他的歌能贯穿几代人的青春。可比起这些耳熟能详的作品,更让人好奇的是:在那个没有修音设备、全凭真本事吃饭的年代,刘欢到底“有”什么,能让他在歌坛屹立四十多年不倒?甚至如今58岁,随便开口仍能封杀全场?

他“有”一副“吃天赋”的嗓子,但更“有”把天赋磨成绝活的狠劲

第一次被刘欢的嗓子“惊到”的人,多半会怀疑这根本不是人类能发出的声音。高音区像穿透云霄的鹰,低音区像沉在地窖的酒,音域宽得能跨八度,高音不刺耳,低音不压抑,光是“老天爷赏饭吃”这点,就让多少歌手望尘莫及。

但真正让他能“吃一辈子音乐饭”的,从来不是天赋。他13岁学弹钢琴,17岁考入国际关系大学,却愣是把“副业”音乐做到了极致:白天啃政治学课本,晚上泡琴房练声,为了练气息,顶着大冬天在操场上跑步喊嗓子;为了学美声,跟着录音带一句句抠发音,甚至跑去中央音乐大学旁听专业课程。

有次在后台采访,他说自己年轻时为了唱好千万次的问,在录音室里反复录了17个小时,嗓子哑得说不出话,导演劝他“明天再录”,他却摆摆手:“不行,今天的感觉找不到,明天更不对。”这种对自己“狠”的劲儿,才是他“有”的硬底气——毕竟,能靠天赋一时的人太多,能靠本事活一辈子的,才是真本事。

他“有”一种“不在乎输赢”的清醒,也“有”对音乐的“轴”

娱乐圈从来不缺聪明人,但刘欢偏偏是个“笨人”。当年好汉歌火遍大江南北,多少找他代言的商家踏破门槛,他却因为“怕影响音乐纯粹”全推了;真人秀刚兴起时,天价邀约砸过来,他却宁可在家陪女儿读绘本,也不愿意为了镜头“立人设”。

有人说他“不懂商业”,可他心里比谁都亮堂:“音乐是我的命,不是我的工具。”这种清醒,让他几十年没走过弯路——不靠炒作博流量,不靠综艺刷存在感,踏踏实实做专辑,认认真真教学生。

在我是歌手总决赛上,他为了唱好从头再来,坚持不假唱,哪怕音响故障导致节奏乱了,也硬是从容地跟着钢琴即发挥完最后一句。下台后有人问他“不紧张吗”,他却笑着说:“音乐这东西,容不得半点掺假,观众的眼睛是雪亮的。”这份对音乐的“轴”,让他即便在流量至上的时代,依然能活得坦荡、唱得硬气。

他“有”把“老歌”翻新的魔力,也“有”传承音乐的热心肠

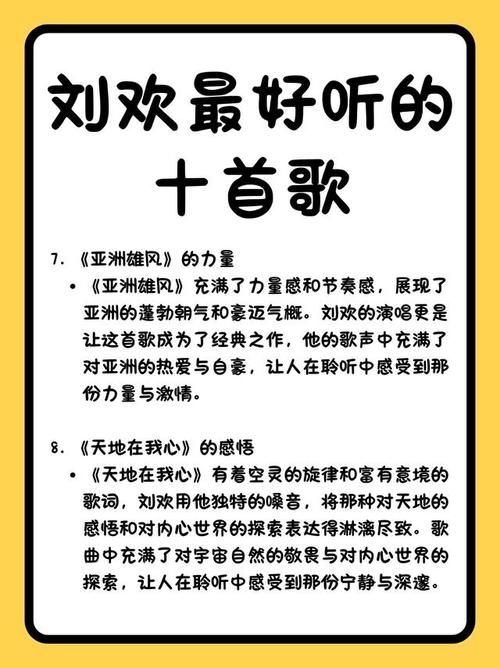

有人问:“刘欢的歌为什么几十年后听,依然不过时?”答案藏在他对音乐的“较真”里。他从不把自己当“歌星”,而是“音乐匠人”——翻唱弯弯的月亮,他会加入爵士和弦,让老歌有了新呼吸;改编亚洲雄风,他会用美声技巧撑起磅礴气势,让体育歌曲有了艺术高度。

更难得的是,他从不藏着掖着本事。在中国好声音当导师时,学员连换气都不会,他能蹲在琴房里示范半小时;碰到年轻歌手怕高音,他会拍着对方肩膀说:“别怕,气沉丹田,跟着我感觉来。”如今他带出的学生,有的成了 Grammy 得主,有的成了音乐教授,他却总说:“我不过是把火炬递下去,真正发光的是他们。”

这份“把音乐传下去”的执着,让他不止是“唱歌的刘欢”,更成了华语乐坛的“摆渡人”——他用四十年告诉所有人:真正的“有”,不是自己有多红,而是能让更多人因为你而爱上音乐。

说到底,刘欢“有”的,从来不是一时的人气或流量,而是把音乐刻进骨子里的热爱,是能抵制诱惑的清醒,是把一生献给一事的坚守。在这个“各领风骚三五年”的娱乐圈,他就像一坛陈年老酒,越品越有味。或许这就是为什么,哪怕多年不发新歌,我们提到“华语乐坛”,依然会第一个想起他——因为真正的“有”,从来都经得起时间的打磨。