说起来,刘欢的歌在我们的记忆里早就不是“歌”那么简单了。它们是刻在时代年轮里的声音——是90年代大街小巷录音机里传出的磁性嗓音,是北京人在纽约里约翰·威利斯的眼泪,是好汉歌里108条好汉的喊山声。但要说“最好听”,这个问题就像问“哪颗星星最亮”一样,每个人都有自己的答案。可如果非要找一个能横跨三十年,让不同年龄层的人听到前奏就心头一颤的,我总觉得,可能是那首弯弯的月亮。

你敢信吗?这首歌30岁“高龄”了。1990年,刘欢在春晚唱了它,后来又收录在专辑弯弯的月亮里。那时候的他刚从大学毕业没多久,嗓子还没被过多的演唱会磨出“老茧”,却已经能把那种含蓄又浓烈的乡愁,唱得像老酒一样,越品越有后劲。

李海鹰写这首歌的时候,本来是首粤语小调,刘欢一开口,硬是把它变成了“国民歌”。没有华丽的转音,也没有刻意的嘶吼,就是简单的几句:“弯弯的月亮,小小的桥,弯弯的河水,流啊流......”可偏偏是这种“简单”,戳中了每个人心里最软的地方。你想啊,90年代的年轻人,有多少是听着这首歌离开家乡的?在异乡的出租屋里,半夜醒来听到前奏,眼前突然就能浮现出老家的月亮——不是“明月几时有”的旷达,而是“月亮在白莲花般的云朵里穿行”的温柔,带着点遥远的惆怅,又藏着点回家的盼头。

有人问:“刘欢的高音那么绝,为什么不是千万次的问?”没错,千万的年代的经典地位无可替代,尤其是“千万里,千万里,我一定要回到我的家”那几句,唱了多少人在外打拼的倔强。可弯弯的月亮不一样,它不是“呐喊”,是“诉说”。刘欢的声音在这里像一层温润的绒毛,轻轻擦过你的耳膜,不刺耳,却直抵心里。就像他在采访里说的:“唱歌不是比谁嗓子大,是比谁能让听的人心里‘动一下’。”这首歌,就做到了。

更绝的是,它经得起“解构”。30年来,多少歌手翻唱过它,从民谣歌手到流行歌手,可没有哪个版本能超过刘欢的原版。为什么?因为他的声音里,有“故事感”。那不是技巧堆出来的故事,是岁月沉淀下来的——他唱的时候,脑子里可能真的浮现了童年胡同里的月亮,浮现了母亲在河边洗衣的身影。这种“真诚”,是模仿不来的。

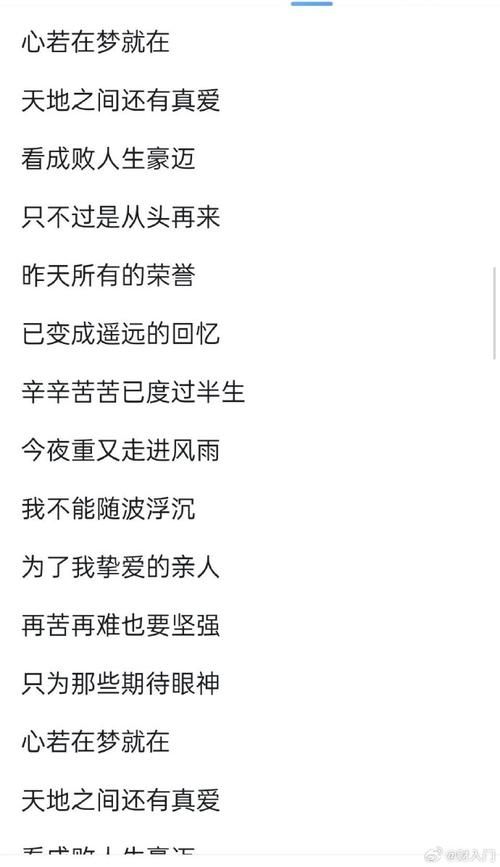

当然,你说从头再来里那种不屈的力量,或者好汉歌里那种豪迈的洒脱,才是你心中的“最好听”,也对。毕竟,“最好听”从来不是标准答案,是某首歌在某一个时刻,恰好说出了你的心事。就像刘欢的歌,不管隔多少年,你再听,总能找到当年的自己——那个在录音机前跟着哼的少年,那个为北京人在纽约哭红眼的青年,那个在生活里兜兜转转,却依然被一句“弯弯的月亮”触到心底的大人。

所以,如果有人问你“刘欢最好听的一首歌是哪首”,你可能会犹豫。但只要前奏响起,你心里自然就有了答案。毕竟,好的歌,从来不是为了“最好听”而存在的,它只是为了,在某个弯弯的月亮夜里,轻轻对你说:“我懂你。”