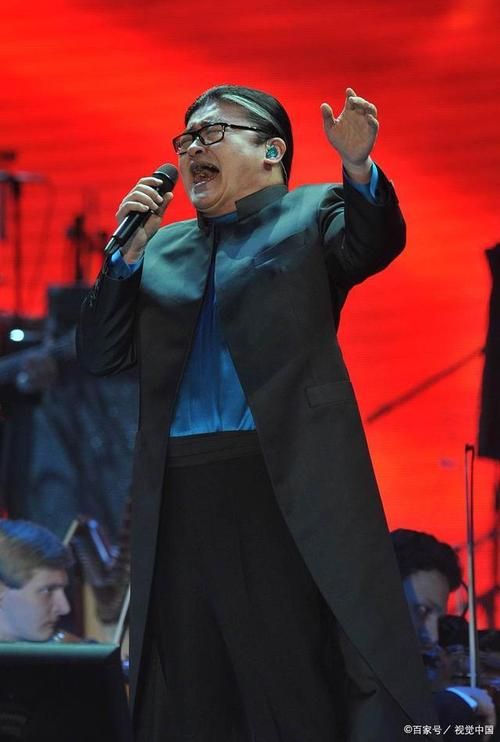

提起刘欢,你会先想到什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是千万次的问里中气十足的吟唱,还是讲台上引经据典、被学生叫“刘老师”的儒雅学者?作为华语乐坛当之无愧的“常青树”,刘欢的名字几乎成了“实力派”的代名词。但最近,网上突然流传起一个“冷知识”——这位站在音乐殿堂顶端的天王,早年竟然在宁夏石嘴山的钢厂当过锻工?消息一出,不少乐迷都蒙了:那个在舞台上光芒万丈的刘欢,真的和轰鸣的钢厂有过交集吗?

石嘴山钢厂的“文艺青年”:传闻不是空穴来风

要搞清楚这个问题,得先回到刘欢的“前音乐时代”。1963年出生在北京的刘欢,从小就是个“别人家的孩子”——不仅学习成绩顶呱呱,音乐天赋更是突出,中学就加入金帆文工团,后来考上国际关系大学,主修法国文学,辅修国际文化交流。按理说,这条“文艺+学术”的路走得很顺,怎么会和“钢厂”这种硬核工业单位扯上关系?

故事的关键,藏在他1981年大学毕业后的“第一份工”。当时,刘欢被分配到宁夏石嘴山钢铁厂,在厂子下属的宣传队工作。没错,你没听错——不是炼钢车间,不是设备维修,而是宣传队。在那个年代,国企宣传队可是“香饽饽”,不仅能唱歌跳舞,还承担着给工人鼓劲、活跃厂区生活的任务。刘欢作为科班出身的文艺青年,自然成了宣传队的“主力干将”。

据当时的老同事后来回忆,刘欢在宣传队里“能文能武”:既能唱黄河大合唱这样的红色经典,也能弹着吉他唱校园民谣;既能写剧本排话剧,也能扛着相机去厂里采访先进人物。那时候的石嘴山钢厂,条件远不如北京,但年轻人多的地方总有生气,刘欢带着宣传队跑遍厂区的各个车间,歌声、笑声总能在下班后回荡在家属区。甚至有人说,他当年还因为嗓子太亮,被工人戏称为“咱们厂的帕瓦罗蒂”——当然,这玩笑里带着满满的认可。

“钢厂经历”是偶然还是必然?那些年磨出的人生厚度

有人可能会问:刘欢这样的人才,怎么不去专业文艺团体,偏要去偏远的钢厂?这其实和当时的分配制度有关。80年代初的大学生,“服从分配”是天经地义的事,刘欢虽然是北京人,但为了专业对口,只能选择去更需要文艺人才的边疆企业。不过,这段看似“委屈”的经历,反倒成了他人生中不可多得的“磨刀石”。

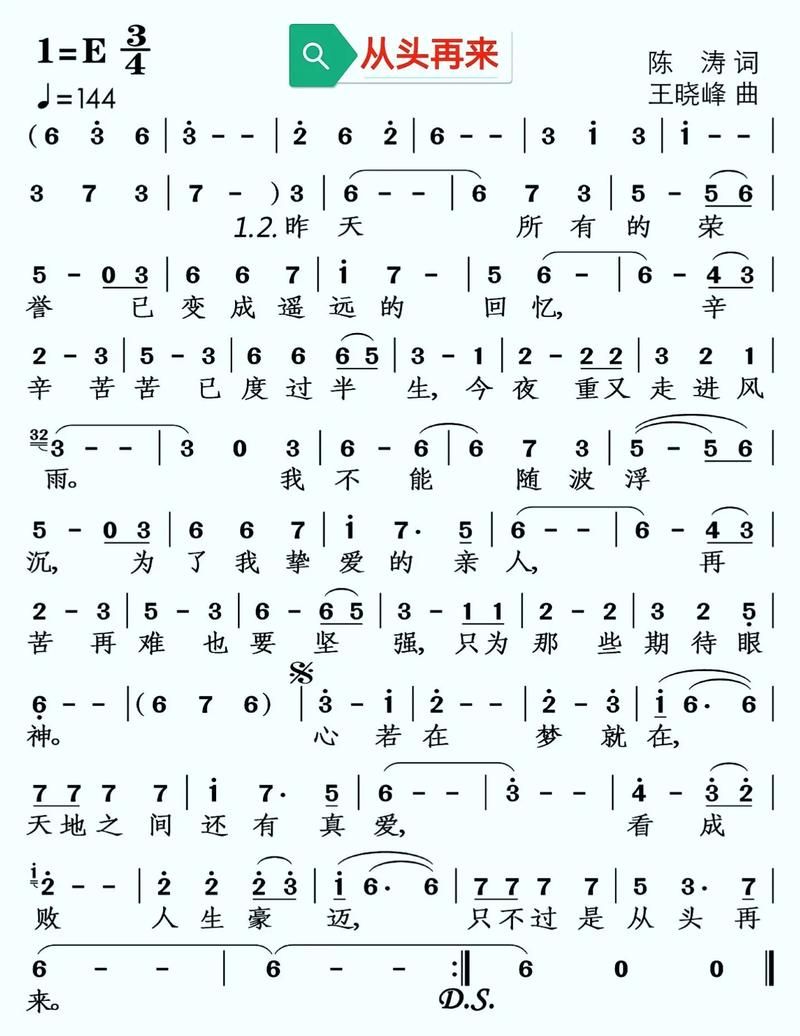

在钢厂的那几年,刘欢接触的不是聚光灯下的粉丝,而是实打实的产业工人。他们身上那种朴实、坚韧、乐观的精神,悄悄刻进了刘欢的骨子里。多年后他在一次采访中说:“工人们教会我的,是艺术不能飘在空中,得接地气。你唱的歌能不能打动人心,不看你技巧多高,看能不能说出老百姓心里的话。”这段话,后来成了他音乐创作的“座右铭”——无论是从头再来里对奋斗者的致敬,还是好汉歌里对市井英雄的描摹,都能看到钢厂岁月留下的影子。

更重要的是,在宣传队的实践让刘欢的“综合能力”飞速提升。写歌、编曲、主持、表演……他几乎把文艺工作的岗位轮了个遍,这些经历为他日后在音乐圈“全能发展”埋下了伏笔。要知道,现在不少歌手连简单的乐器都不会,但刘欢不仅能弹钢琴、吉他,还懂和声、会编曲,这种“硬实力”,正是在钢厂宣传队打下的基础。

传闻与真相:刘欢从未否认,只是很少提起

那为什么这么多年,刘欢自己很少主动提过钢厂经历呢?其实倒不是他“不认本”,而是他始终认为,“那段日子更像是人生的一段‘插曲’,而不是‘主旋律’”。比起在钢厂的几年,他更愿意和大众分享的是考上中央音乐学院后的求学生活,是和韦唯、那英合作时的热血青春,是在国际舞台上为国争光的高光时刻——毕竟,从一个“钢厂文艺青年”到“华语乐教父”,这个故事本身就已经足够传奇。

事实上,刘欢从未否认过这段经历。早在90年代的一次访谈中,他就笑着说:“石嘴山钢厂?那可是我的‘第二故乡’,我现在做梦还能闻到焦炭味呢。”近几年也有媒体去石嘴山寻访,当地老工人提起当年的“刘干事”,还是一脸自豪:“那娃有出息!唱的歌,我们到现在还爱听!”这些来自当事人的“实锤”,彻底坐实了“刘欢曾在石嘴山钢厂”的传闻。

从钢厂车间到世界舞台:真正的传奇,是永远“接地气”

回看刘欢的音乐生涯,你会发现一条清晰的脉络:无论站得多高,他始终记得自己来自哪里。他的歌,从早期的少年壮志不言愁弯弯的月亮,到后来的从头再来千万次的问,再到近几年为电影战狼2唱的 nutritious love(不说再见),始终带着一种“人间烟火气”——不媚俗、不造作,用最真诚的声音,唱出普通人的喜怒哀乐。

这种“接地气”的气质,或许就源自石嘴山钢厂的那几年。在那里,他见过工人们汗流浃背的样子,听过他们粗糙却有力的歌声,明白真正的艺术,从来不是象牙塔里的“阳春白雪”,而是来自生活的“下里巴人”。刘欢常说自己“运气好”,赶上了中国流行音乐最好的时代;但更深层的原因,是他始终把根扎在生活里,扎在最普通的大众里。

所以,下次再有人问“刘欢曾是石嘴山钢厂的吗?”,你可以肯定地告诉他:是的。但更重要的是,要明白这个身份背后,是一个年轻人如何在看似平凡的岗位上,打磨出人生的厚度,如何在命运的磨砺中,始终保持着对艺术的热爱与真诚。从钢厂的锻工(此处应为“宣传队员”,网友口误为“锻工”也成了流传的一部分)到乐坛的传奇,刘欢的故事告诉我们:真正的“传奇”,从来不是一蹴而就的辉煌,而是在每一个平凡的日子里,都能活出自己的“不平凡”。