提起刘欢,你脑子里先跳出来的是不是好汉歌里“大河向东流哇”的豪迈?还是我和你里“我和你,心连心”的温柔?又或者,你在中国好声音的导师席上,见过他抱着吉他、笑眼弯弯的模样?可要真问一句“刘欢是谁”,大部分人可能卡在“唱歌挺好听的”“挺有学问的”这种模糊的印象里——毕竟在这个流量爆炸的时代,他好像从没靠热搜抢过镜,可偏偏,每个时代都有他的声音。

他不是“一夜爆红”,是“一步一个脚印”踩出来的乐坛常青树

1963年出生的刘欢,赶上了中国流行音乐刚发芽的年代。但在成为“歌手”前,他其实是国际关系学院的学生,学的西方语言文学,甚至想过当翻译。可命运总爱开玩笑:1985年,他在北京外国语大学的联欢会上唱了一首美的启示,被中国录音录像总社的人听中,录了第一张专辑少年壮志不言愁。

你以为这首歌能让他一夜成名?并没有。反而是1987年,电视剧便衣警察要找主题曲,剧组找了很多人都觉得“不对味”,最后抱着试试的心态找到刘欢。他在录音棚里没改词、没编曲,就着一杯浓茶,用当时没人敢用的“真声”把“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流”唱了出来——那种从嗓子眼里迸出来的、带着烟火气的坚定,直接让导演当场拍板:“就是他了!”

这首歌火遍全国,连出租车师傅都在放,可刘欢没借着东风扎进娱乐圈。他转头回了学校读研,还在大学里教了几年书。后来有人问他:“当年突然红了,怎么没趁热打铁出专辑、开演唱会?”他挠挠头:“就觉得唱歌是我的热爱,但不是生活的全部。”这种“不急不躁”,在后来的三十年里,成了他的标签。

他的歌里,藏着中国几代人的“人生BGM”

如果说便衣警察主题曲让他“出圈”,那90年代的刘欢,简直是“承包内地影视剧主题曲的男人”。

1996年水浒传播出,刘欢写的好汉歌火了。你可能不知道,这首歌他压根没按“常规”写——没找专业作词人,自己琢磨着“要老百姓听着顺口”,把河南梆子的腔调揉进了流行音乐里;录音时乐队跟不上他即兴改的节奏,他就一遍遍教,直到每个人都能跟着“嘿儿呀咿儿哟”吼起来。后来这首歌拿了奖,记者问他“创作秘诀”,他说:“不就是想让好汉们的气势,从耳朵里钻到观众骨头里嘛。”

再到2008年奥运会,开幕式上他和莎拉·布莱曼合唱我和你。全世界都在好奇:为什么是刘欢?后来张艺谋揭秘:“找了一圈人,就他唱得既有中国文人的温厚,又能hold住国际舞台的庄重。”的确,当他在舞台上用中文唱“为梦想,千里行”,又用英文接“Together,now”时,那种不刻意、不卑微的从容,就是刻在骨子里的中国气派。

除了影视歌,他还在中国好声音当过导师。你以为他会像其他导师那样“抢人”“制造冲突”?偏偏不。学员选歌跑偏,他会蹲在舞台上耐心说:“你的声音里有故事,别光顾着炫技巧,把故事唱出来比什么都重要。”有学员紧张到忘词,他拍着对方肩膀说:“我当年第一次登台,腿抖得琴谱都拿不住,咱慢慢来,我陪你唱。”这种“导师”不像导师,更像“带着后辈回家的长辈”,难怪观众都说:“看刘欢点评,像听音乐课,舒服。”

他从不“标榜自己”,可每件事都在“立标杆”

这些年,刘欢身上贴过不少标签:“学霸”“歌坛常青树”“不炒作的艺术家”。可他说自己“就是个爱唱歌的老师”。

他确实爱当老师。除了在大学任教,还常去音乐学校给孩子们讲课,讲“怎么用中文唱歌不拗口”,讲“民族音乐怎么和流行结合”。有次采访,他说:“有学生问我‘怎么才能成为您’,我跟他说‘你别学我,你先学怎么做人,学怎么用音乐说真话’。”

他更在“用行动说真话”。2011年,他查出血管瘤,医生警告“再劳累可能瘫痪”,他愣是把手术排到寒假,硬是没耽误给学生上课;后来为了身体健康,戒掉了最爱的高热量食物,瘦了40斤,却笑着说:“能多唱几年歌,这点代价算什么?”

连“不炒作”这件事,他都做得坦坦荡荡。有次记者问“您为什么不参加综艺赚快钱”,他眨眨眼:“我唱一首歌的钱,够我教半年书了。赚钱是本事,但让更多人记住好歌,更是本事。”你看,他从不站在道德高地上指责别人,只是默默做自己——可偏偏,这种“不争”,比什么都硬气。

为什么说“刘欢是谁”,这个问题值得一再追问?

现在的娱乐圈,不缺“流量明星”,不缺“一夜爆红”,但缺“刘欢”这样的人:

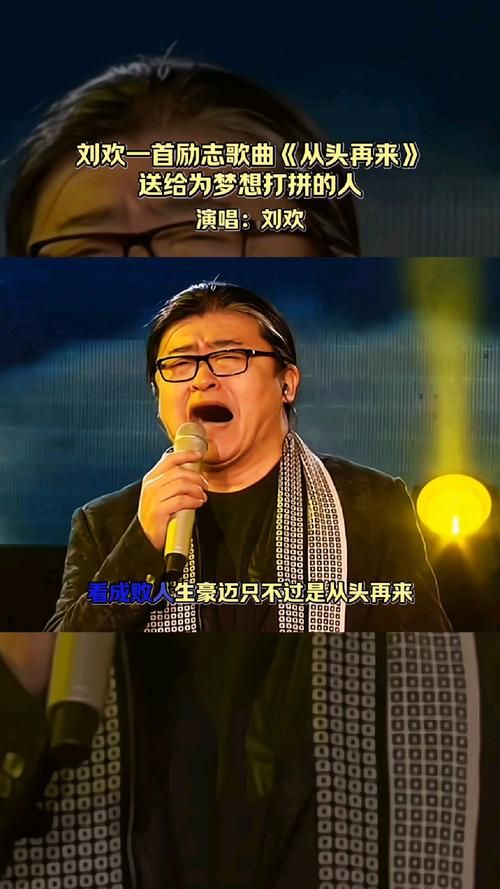

他靠作品说话,不靠绯闻博眼球;他用实力立足,不靠资本堆数据;他对音乐有敬畏,对观众有真诚,对行业有担当。从少年壮志不言愁到我和你,从好汉歌到从头再来,他的歌陪着我们长大——从少年时听“激情”,到成年后听“人生”,再到如今听“沉淀”。

所以“刘欢是谁”?他是歌手,是老师,是导师,更是中国流行音乐的“活字典”;他唱过很多歌,但最动人的,永远是那份“对音乐的热爱,对生活的认真”。

下次再听到他的歌,不妨停下来问问自己:在这个浮躁的时代,我们是不是也该学学刘欢——不追风,不逐流,把自己喜欢的事,做到底?

毕竟,真正的传奇,从不是“一夜爆红”,而是“始终热爱”。