最近,社交媒体上突然流传起“歌唱家刘欢因病去世”的消息,一时间不少网友心头一紧,纷纷转发缅怀,评论区里满是“不敢相信”“一路走好”的留言。可事实真是这样吗?稍微细心的人或许已经发现,这则消息从头到尾都透着可疑——没有官方通报,没有权威媒体证实,甚至连一张像样的“现场照片”都没有,就这么凭空炸了锅。说到底,这不过是一轮典型的“假消息狂欢”,而刘欢老师本人,可能正坐在家里的沙发上,看着手机上的调侃笑出声来。

谣言从哪来?娱乐圈的“死亡谣言”为何屡禁不止?

其实,类似的“明星病逝”谣言在娱乐圈早就不是新鲜事。从早年的“成龙车祸去世”到“六小龄童病逝”,再到后来的“赵本山病危”,几乎每隔一段时间就会有一波类似的消息卷土重来。这些谣言的套路往往出奇的一致:用模糊的时间、模糊的病因,配上“突发”“噩耗”等煽情词汇,再通过微信、微博等社交平台裂变式传播,最后在引发一定关注后悄然消失,只留下一堆“被欺骗的愤怒”和“虚惊一场”的无奈。

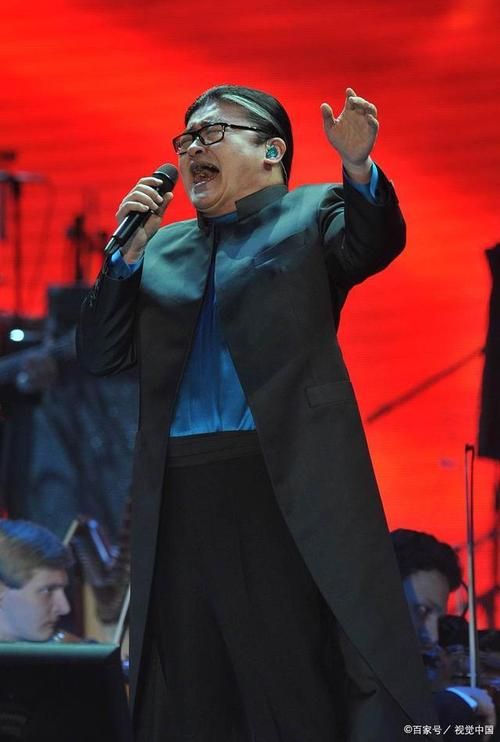

这背后,是某些账号为了博眼球、涨流量,不惜牺牲公众人物的名誉;也是部分网民缺乏信息甄别能力,看到“震惊体”“突发体”就随手转发,根本没想过核实消息来源。就像这次“刘欢病逝”,消息最初出自一个不知名的小道论坛,却被截图后冠以“央视内幕”的名义在群里疯传,越传越邪乎,甚至有人开始“回忆”起刘欢的“经典作品”,仿佛真发生了什么大事——可实际上,刘欢老师上一次公开露面,还是几个月前参加音乐节,唱好汉歌依旧中气十足,哪有半分“病逝”的样子?

辟谣不止一句“没去世”,我们更该学会如何“反套路”

面对这样的谣言,最简单的辟谣当然是“刘欢老师身体很好,一切正常”。但比辟谣更重要的是,咱们得练就一双“火眼金睛”,别再被谣言当“韭菜”割。这里有几个小方法,或许能帮你下次再遇到类似消息时,先冷静三秒:

第一,看来源。 任何消息,先问问“谁说的”?如果是正规媒体(央视、人民日报等)或艺人工作室、经纪公司官微发的,可信度较高;要是匿名账号、个人微信号、小论坛,尤其是标题带“独家”“内幕”的,十有八九是假的。

第二,查时间。 很多谣言都是“陈饭新炒”,把几年前的旧新闻、旧截图拿出来改个日期就当“突发新闻”,你去搜一搜时间线,很容易就穿帮了。

第三,等官宣。 真正的“重大事件”,尤其是明星去世这种,官方一定会第一时间通过权威渠道通报。如果半天没动静,反而要多留个心眼——毕竟,连刘欢这样的大咖,工作室也不可能“去世”了还不发个声明吧?

刘欢的“真实状态”:用作品说话,比谣言更有力量

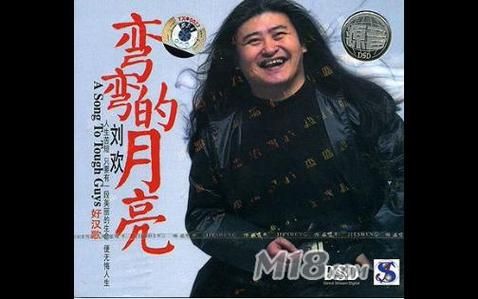

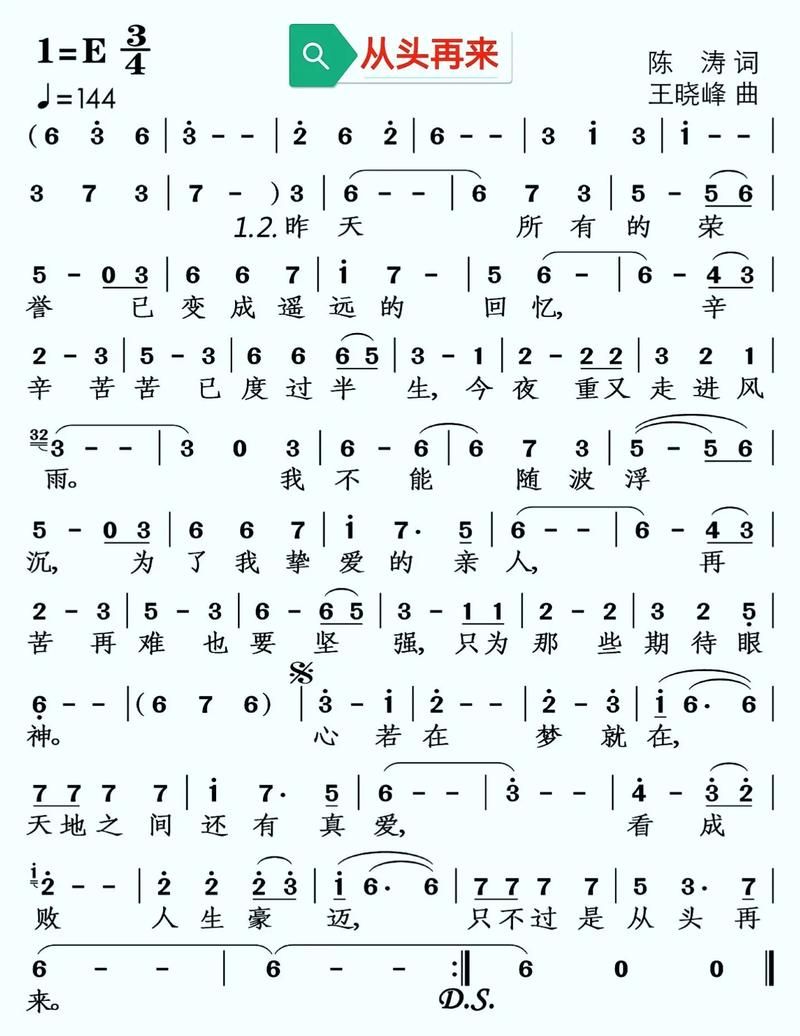

其实,说刘欢“病逝”,最大的笑话就是他这些年的状态。虽然因为身材发福被网友调侃“得了肥胖病”,但人家身体硬朗着呢——2023年底还参加了某音乐节,舞台上精神矍铄,一首从头再来唱得全场大合唱;平时也爱在微博分享生活,晒晒美食、陪陪女儿,活得比很多年轻人还滋润。真正的艺术家,从不靠“炒作”博关注,他们最好的“辟谣方式”,就是一部部经典作品一次次出现——就像刘欢的弯弯的月亮千万次的问,哪一首不是刻在几代人DNA里的?还有他担任好声音导师时的金句,至今被人津津乐道。这些真实的“存在”,比任何谣言都更有说服力。

写在最后:别让谣言消耗我们关注的温度

每次明星谣言出现,都有人问“为什么有人要编这种消息?”或许,答案藏在人性里——有人想通过“爆料”获得存在感,有人借“名人事件”蹭流量,还有人就是喜欢看“热闹”。但咱们普通网民,没必要为这些“假热闹”买单。我们关注明星,是因为他们的作品、他们的努力曾给我们带来感动和力量,而不是因为他们“会不会去世”这种虚无缥缈的八卦。

下次再看到“XX去世”的消息,不妨先别急着转发和悲伤,先问问自己:消息来源可靠吗?我有查证吗?比起传播谣言,不如去听听刘欢的歌,想想那些因音乐而温暖的日子——这,或许才是对艺人最好的尊重,也是对信息时代我们每个人最基本的要求。

毕竟,真相从不会缺席,只会被谣言暂时掩盖。而我们能做的,就是别让那些别有用心的人,用假消息消耗了我们关注世界、关注美好的温度。