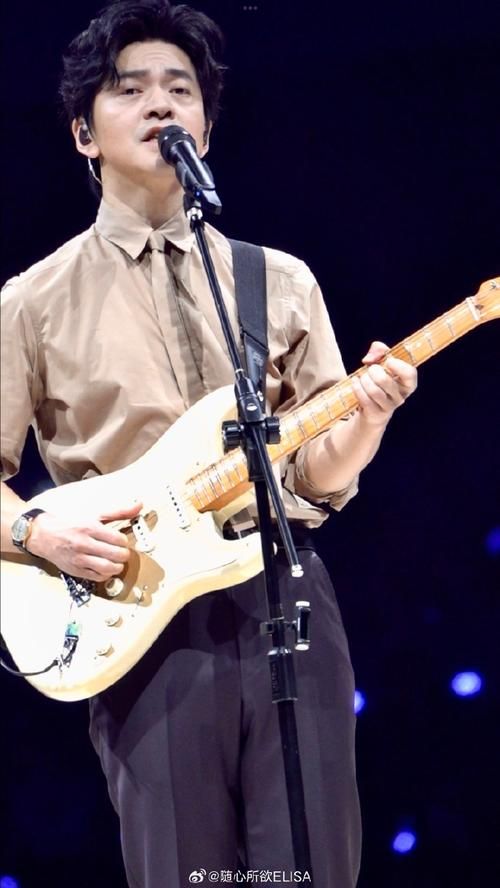

说起刘欢,你脑子里会先跳出哪个词?是“华语乐坛常青树”“音乐教父”,还是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里“岁月静好”的温柔?但如果非要给刘欢贴个标签,他大概会笑着摆摆手:“我就是个爱唱歌的教书匠。”

你有没有想过,一个能把凤凰于飞唱得荡气回肠的歌手,私下里会是什么模样?是舞台上光芒四射的“刘老师”,还是学生口中“不爱念稿就爱跑题”的老顽童?答案可能都沾边,但又都不全对——刘欢就是刘欢,一个让你很难用单一词概括的人,却总能在某个瞬间,用声音或性情让你记住:这人,真“对味儿”。

1. 他的嗓音,是老天爷赏饭,更是自己“磨”出来的

第一次听刘欢唱歌,很多人都会被那嗓子“镇住”。高音能冲上云霄,低音又沉得像老酒,转圜间带着股子故事感。但你可能不知道,这副“金嗓子”年轻时差点被“毁”了。

20岁的刘欢在北京国际关系学院读书,因为高音太亮,总被同学调侃“像唱美声的”。他心里憋着股劲儿,跟着学校合唱团拼命练,结果反倒伤了声带。医生说:“再这么练,嗓子就废了。”可他哪肯认输?索性一头扎进音乐理论里,从和声、作曲到音乐史,啃了一遍又一遍。后来他总说:“嗓子是天生的,但怎么让嗓子‘说话’,是自己练出来的。”

练着练着,他真的把“美声”和“流行”揉出了新花样。少年壮志不言愁里,他没用华丽的转音,就靠一股子少年意气,唱出了80年代的热血;好汉歌更绝,没有乐谱,他即兴哼出“大河向东流”的旋律,愣是把电视剧唱成了国民记忆。有次采访,记者问他“怎么总能写出这么抓耳的歌”,他挠挠头:“没想那么多,就是觉得这调子得让人听了就想跟着唱呗——老百姓爱听的,才是好歌。”

2. 他是“导师”,更是“捧人”的明白人

2012年,中国好声音第一季开播,刘欢坐在导师椅上,穿着普通的T恤,戴着黑框眼镜,话不多,但句句戳心。有个叫徐海星的学员上来就哭,说想通过比赛给病重的母亲治病。别的导师还在犹豫,刘欢直接转身按下按钮,红着眼眶说:“你的声音里有温度,这比技巧重要多了。”

后来徐海星止步于全国四强,很多人替他惋惜,刘欢却安慰他:“你已经让你母亲骄傲了。”再后来,徐海星的母亲病情好转,专门录了视频感谢刘欢,屏幕前的他,像个得到表扬的孩子一样笑了。

在好声音那几年,刘欢总干“不合群”的事:当所有人都抢热门学员时,他偏pick了唱小众民谣的张赫宣;别的导师争着给学员改曲风,他却说“你的本真就是最大的优势”。有次后台,工作人员问他“为什么总帮学员‘拒绝比赛套路’”,他一边整理乐谱一边说:“我是老师,不是老板。学员需要的是舞台,不是‘流水线上的标签’。”

3. 他是“歌者”,更是“讲台上的先生”

你可能不知道,刘欢的另一重身份,是中国音乐学院的教授。从1988年毕业留校开始,他在讲台上站了三十多年,带的学生里,有的成了流行歌手,有的搞起了古典音乐,还有的做了音乐制作人。

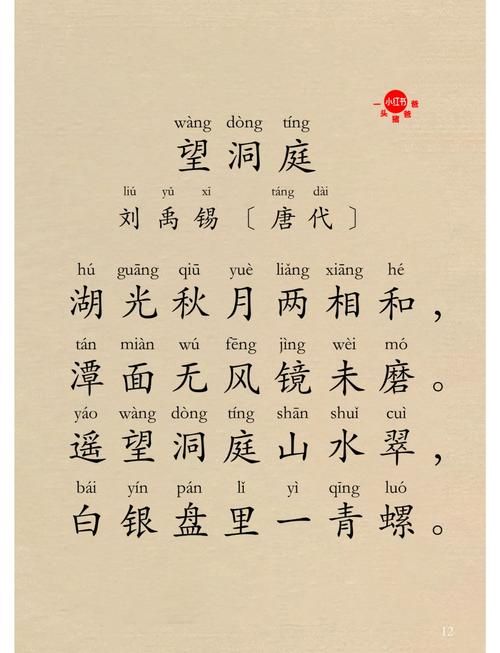

他的课,从来不“照本宣科”。讲“乐理”,他会放一段周杰伦的歌,问学生“这里的和弦为什么听着舒服”;讲“音乐史”,他能从诗经里的“风雅颂”,一路聊到爵士乐的即兴精神。学生说他:“刘老师的课,像听故事,不知不觉就学到了东西,还不犯困。”

有人问他“当歌手和当老师,哪个更累”,他笑了:“都不累。歌手是把心里的话唱出来,老师是把心里的东西传下去——都是‘把自己掏出来’的事。”

4. 他“红”了一辈子,却活得像个“素人”

你见过穿布鞋、骑自行车参加活动的刘欢吗?在聚光灯扎眼的娱乐圈,他偏要活得“反着来”。有次走红毯,记者问他“怎么不穿双讲究点的鞋”,他扬了扬脚上的老布鞋:“舒服不就完了?又不是走给鞋看的。”

他的微博,从不开“粉丝见面会”,偶尔发点动态,不是在给学生改作业,就是晒自家的猫,配文“这懒家伙,比我还能睡”。有次网友翻出他早年的采访,问他“现在还能不能喝二两”,他哈哈大笑:“能啊,不过喝完第二天得备课,怕学生们闻出我身上的酒味儿。”

这几年,他渐渐减少了公开露面,有人说是“过气了”,他却说:“该唱的都唱了,该教的也教了,剩下的时间,我想陪陪家人,听听年轻人唱的歌——活到老,学到老嘛。”

那么,刘欢到底是谁?

是唱红了无数歌的歌手,是点亮学员梦想的导师,是桃李天下的教授,还是活得通透的普通人?或许,这些标签加起来,也不及他唱弯弯的月亮时,眼神里的温柔;也不及他在好声音舞台,按下按钮时的果断;更不及他对学生说“你很好,别改”时的真诚。

刘欢自己说过:“我这辈子就干了两件事,唱歌和教唱歌。干好了,就不白活。”是啊,他没想过当“大师”,只想把每一首歌唱到心里,把每一个学生教到对得起自己的心——这大概就是“刘欢是刘欢”最好的答案:他从不刻意成为谁,却活成了很多人心里“最对的那个人”。

下次再听到他的歌,你可能会突然明白:有些声音,不是为了惊艳时光,而是在你心里,留一个永不褪色的角落。