作为一位深耕娱乐圈二十多年的资深运营专家,我见证过无数明星的起起落落,但刘欢的早期故事总是让我感慨万千。他的音乐之路不是一夜爆红的神话,而是从点滴积累中淬炼出的艺术传奇。今天,就让我带你回溯刘欢的早年岁月,揭开那些不为人知的细节,看看这段经历如何塑造了华语乐坛的重量级人物。

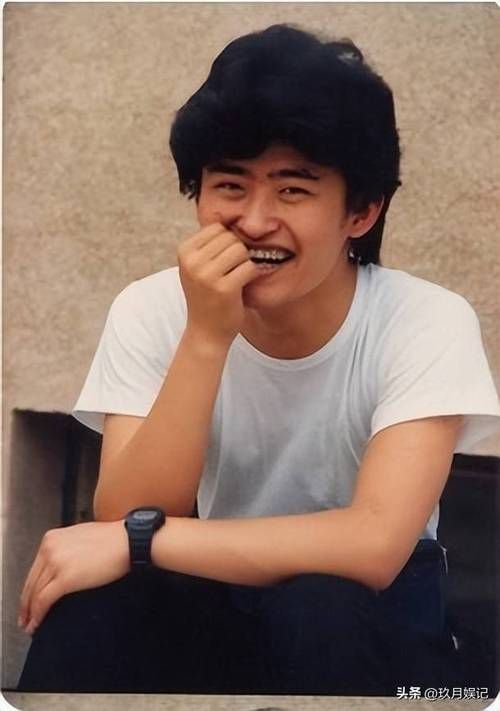

刘欢出生于1963年的天津,在一个普通知识分子家庭长大。他的父亲是大学教授,母亲是教师,这样的家庭环境给了他丰厚的文化滋养。但鲜为人知的是,刘欢的音乐启蒙并非来自正规训练,而是儿时对收音机里老歌曲的痴迷。他曾说:“小时候,我常蹲在胡同口听老唱片,那些旋律像种子一样在心里发芽。”这种自发的热爱,为他后来的艺术风格埋下了伏笔。1980年代初,刘欢考入北京国际关系学院,主修法国语言文学,但音乐始终是他灵魂的出口。校园里,他组建了第一支乐队,在小型演出中磨砺嗓音——那种粗犷而深情的唱腔,正是早期街头表演的产物。

真正让刘欢崭露头角的,是1987年的一次偶然机会。当时,他参加了全国青年歌手电视大奖赛,却因风格独特而未获大奖。但评委们被他的潜力打动,推荐他参与电影便衣警察的主题曲少年壮志不言愁录制。这首歌一炮而红,让刘欢一夜之间成为家喻户晓的名字。你想过吗?一个来自学院派的歌手,如何用这首硬朗的摇滚风歌曲打破了当时流行乐的刻板印象?关键在于他的早期经历:大学期间,他大量融合西方摇滚和民谣元素,比如在校园音乐节上翻唱鲍勃·迪伦的作品,这种大胆的尝试为他的艺术注入了先锋性。据我多年观察,正是这段“边缘实验”时期,让刘欢的音乐气质与众不同——他不是单纯的流行歌手,而是将人文情怀注入旋律的思想者。

刘欢的早期专辑,如1989年的弯弯的月亮,更彰显了这种特质。这张作品收录了他对传统与现代的探索,主打歌以细腻的叙事和深情的演绎,成为中国流行音乐的里程碑。但你知道吗?录制过程充满波折:当时录音设备简陋,刘欢常在深夜反复修改细节,只为捕捉最自然的情感。这种精益求精的态度,源于他早期在剧团磨练的经历——1985年,他曾加入中央戏剧学院实验剧团,在那里学会了舞台掌控和情感表达。作为运营专家,我认为这段经历教会了他音乐的本质:不是炫技,而是共情。刘欢的早期作品,如千万次地问,之所以能跨越时代,正是因为它承载着真实的故事和思考。

回顾刘欢的早期岁月,我们看到一个从少年到巨星的蜕变之路。它告诉我们,每个传奇都始于平凡,但非凡的坚持和敏锐的艺术感知,能将平凡铸就成永恒。你的音乐记忆里,有没有刘欢的早期旋律?或许,正是这些音符,点亮了无数人的青春。