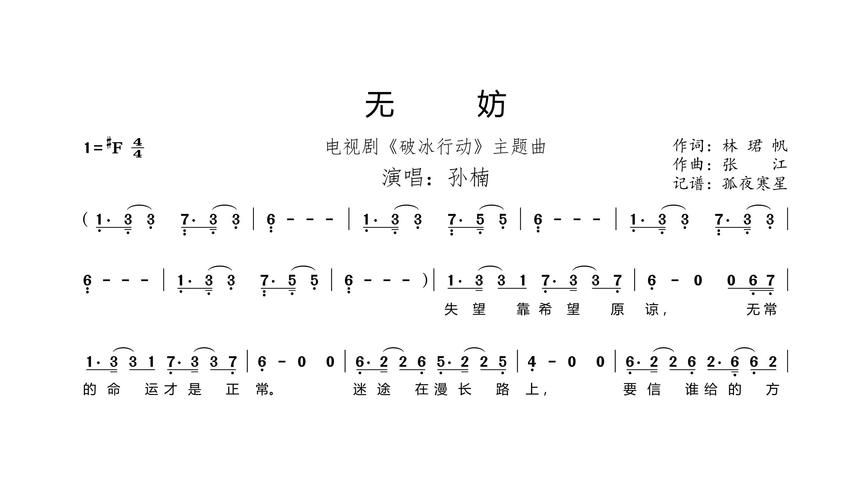

提起刘欢,总绕不开“殿堂级”“活化石”这样的标签。但在光鲜的娱乐圈,他似乎一直是个“异类”——不炒作、不蹭热度、不迎合流量,甚至连社交媒体都几乎“绝缘”。有人说他“不合群”,可那些在舞台上沉寂多年后,依旧能被一声“刘欢老师”叫醒整个行业记忆的作品,又在诉说着怎样的“无妨”?

他把“无妨”,活成了艺术的“不将就”

1987年,北京国际声像公司的聚光灯突然打在那个戴着黑框眼镜、穿着格子衬衫的年轻人身上。彼时的刘欢,还只是北京国际关系学院的老师,却凭着一首少年壮志不言愁唱遍了大街小巷。后来他唱弯弯的月亮,旋律一起,整个时代的乡愁都有了形状;他唱好汉歌,高亢的“大河向东流”成了刻进DNA里的热血;就连向天再借五百年,他用醇厚的声线演绎出的帝王气,至今无人能及。

有人问他“为什么不趁热多出专辑”,他总笑着说“无妨,好作品不怕等”。这话听起来像是对结果的豁达,其实是过程里的极致较真。为唱好甄嬛传的凤凰于飞,他逐字推敲古音的韵律,琢磨平仄里的起伏;即便声带早已不如年轻时的清亮,却在歌手舞台上,用从头再来把中年人的坚韧唱得直击人心。他说:“唱歌不是炫技,是把心里的歌,唱进别人的耳朵里。”这份对艺术的“轴”,让他的“无妨”里,藏着对作品最硬核的底气。

他把“无妨”,过成了生活的“真自在”

娱乐圈从不缺“人设”,刘欢却把自己的“人设”拆得干干净净。他从不上真人秀,不参与综艺剪辑,连微博都鲜少更新,偶尔发条动态,要么是分享读的书,要么是晒和老伴儿的合照。有次记者问他“是否担心被遗忘”,他晃着啤酒瓶笑:“我的观众在唱片里,在音乐厅,不在热搜上,怕什么?”

生活中的他,更是把“无妨”过成了诗。喜欢摄影,就背着相机逛胡同,拍市井烟火;爱研究菜谱,能让一盘西红柿炒蛋炒出满屋飘香;就连遇到堵车,也不烦躁,摇下车窗听胡同里大爷下棋的吆喝。有次演出完,有粉丝追着签名,他却蹲下来先给对方系散了的鞋带,嘴里念叨着“天冷,别冻着了”。这种不端着、不纠结的通透,让他在浮华的圈子里,活成了一股“清流”——不是孤高清冷,而是与生活握手言和的从容。

他的“无妨”,成了后辈的“定盘星”

这些年,见过太多一夜爆红的“顶流”,也听过太多流星划过的叹息,但刘欢的名字,始终在音乐界稳稳立着。当年轻歌手问他“怎么才能不红得快也凉得快”,他没说鸡汤,只讲了段往事:1990年,他第一次去国外演出,因为版权意识薄弱,专辑被大量盗版,收入少得可怜。可他没抱怨,反而说:“无妨,只要还有人听我的歌,就说明这些盗版里,还有音乐的根。”

后来他担任中国好声音导师,从不说“选我,我让你火”,而是告诉学员:“别急着赢,先学会输;别想着镜头,先想着歌词。”有个学员因为紧张失误当场崩溃,他拍着对方肩膀说:“唱歌和人生一样,有高潮就有低谷,无妨,再来就好。”如今,那些他提携过的学员,很多都成了乐坛的中坚力量,他们说:“刘欢老师的‘无妨’,不是放弃,是告诉我们:守住真心,比什么都重要。”

说到底,娱乐圈从不缺“急着要答案”的人,但刘欢的“无妨”,里外藏着两本账——对外,是看淡名利的淡然;对内,是对艺术的死磕。这种“外松内紧”的活法,让他既能在浮躁的圈子里独善其身,又能在时光里把作品熬成传奇。

或许,我们不必纠结他“为什么不红”,就像他歌里唱的“天地悠悠,过客匆匆”,真正的好声音,从来不怕时光的淘洗。刘欢的“无妨”,不是不在乎,而是在乎的——从不是浮在表面的名利,而是那些能穿过岁月、依然能打动人心的,真正的音乐。