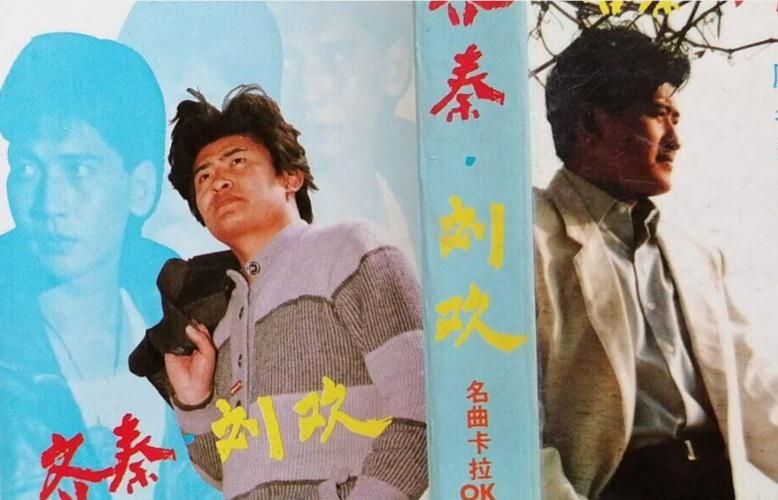

要说娱乐圈里谁最“不像明星”,刘欢大概能排进前三。不炒作、不立人设,连颁奖礼都很少露面,总窝在录音室里写着歌,或者在家陪女儿读读书。可偏偏就是这么个“老干部”,这些年关于“捐款”的话题,从来没断过——有人传他汶川地震捐了300万,有人说他疫情期间匿名捐了物资,还有人说他把好声音的导师费全撒了出去……可当媒体追着问“具体数字”,他总摆摆手:“都是小事,不值一提。”

那问题来了:刘欢到底捐了多少?

其实要说具体数字,真可能连刘欢自己都算不清。你搜他的名字,能找到不少“捐款记录”:2010年玉树地震,他发起“爱心无疆”义演,筹了近千万;2013年雅安地震,他又悄默声儿捐了200万建学校;2021年河南暴雨,工作室连夜发了辆装满物资的卡车,连车牌号都没暴露……但你要问他“总共捐了多少钱”,他会皱皱眉:“记不清了,反正该捐的,肯定没落下。”

可比起“捐了多少”,更该被看见的,是那些藏在数字背后的“为什么”。

早年间刘欢在采访里提过,1998年去山区做公益,碰到一个十几岁的女孩,每天要走两小时山路来上学,就为能多认几个字。他问女孩“以后想干嘛”,女孩指着远处的山说:“想走出去,回来教我们村的娃娃读书。”那一句话,在他心里种了根。后来他成立“刘欢专项教育基金”,20年来愣是让3000多个贫困孩子走进了课堂,连基金会的负责人都说:“刘老师从没提过要宣传,每次汇款都备注‘别留名字,孩子们好好念书就行’。”

更让人触动的,是他对“慈善”的理解。很多人觉得捐钱就是“做好事”,可刘欢总说:“钱能解决的问题是小事,改变一个人的命运,才是大事。”他在贵州建过一所“音乐教室”,不光捐乐器,还亲自带着团队去教当地的老师识谱。有个山区老师问他:“我们这儿的孩子,以后能当音乐家吗?”刘欢蹲下来,摸了摸孩子的头:“当不当音乐家不重要,但他们的眼里,应该有光。”

就连中国好声音的导师费,他都没落下过。有次录节目,选手说自己想攒钱给妈妈治病,他当场掏出银行卡:“这期节目费,我全捐了,就当给阿姨治病帮把手。”事后工作人员说,那张卡是他给女儿存的留学基金,可他说:“比起钱,让孩子知道‘帮助别人有多重要’,更重要。”

当然,也有人说他“捐款是为了立人设”。可看过他生活的人都知道,他住的房子还是几十年前的老破小,出行常坐地铁,穿的衣服洗得发白。有次采访,记者问他:“您这么有钱,对自己怎么这么‘抠’?”他笑了:“钱嘛,够用就行。省下来的,能帮到别人,比穿在身上暖和。”

说到底,刘欢的“捐款”,从来不是一场数字游戏,而是一种“习惯”。就像他说的:“公益不是作秀,而是像吃饭喝水一样,自然的事。”你看他很少在镜头前说自己多伟大,可那些被他帮助过的孩子,会记得这个总蹲下来和他们说话的“刘老师”;那些被他音乐点亮的灵魂,会记得那句“别怕,往前走”。

所以刘欢到底捐了多少?或许数字没那么重要。重要的是,他用30年的坚持告诉我们:真正的善良,从不是挂在嘴边的口号,而是藏在一言一行里的温度——它不需要被看见,却总能照亮别人的路。

那天刷到一条网友的评论说得特别好:“我们总在问‘捐了多少’,其实该问的是‘为什么他一直捐’。”答案或许很简单:因为他心里装着别人,也装着对这个世界的温柔。而这份温柔,比任何数字,都更有分量。