提起刘欢,你可能会想起好声音里那个永远戴着黑框眼镜、点评时总带着标志性笑容的"刘导师";而戴玉强,多数人脑海里会是今夜无人入睡里那个高音炸裂、站在国家大剧院舞台上的"戴先生"。一个深耕流行音乐三十载,把民族唱腔玩出国际范儿;一个专注歌剧推广半辈子,把西方经典唱进中国人心里。这两个看似"赛道不同"的歌坛老炮儿,到底藏着多少让普通音乐爱好者一听就上头的"神仙基因"?

刘欢:不用"神坛"包装的歌者,写的是中国人的生活调调

要说刘欢的"资历",放在内娱音乐圈简直是"活化石级"的存在。1987年,他还是中央音乐学院的青年教师,就凭少年壮志不言愁火遍大江南北——那时候的年轻人,谁没跟着"几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流"唱得热血沸腾?后来给北京人在纽约配的千万次地问,旋律一起,多少海外游子的眼泪就掉下来了:"我曾无数次地问自己,这条路究竟有多远?"不用刻意煽情,就像邻家大哥在跟你讲漂泊的故事,自然到让人心头一颤。

但刘欢最厉害的,从来不是"高音有多顶",而是他能把中国人的日子写成歌。给甄嬛传写凤凰于飞时,他专门研究戏曲里的"转音","旧梦依稀 往事迷离"一句,既有昆曲的婉转,又有流行音乐的通透;给水浒传唱好汉歌,"大河向东流啊"的曲调,听着就是豪迈的北方汉子在酒桌上拍着桌子喊——你说他是在"玩"?不,人家是把根扎在老百姓生活里,唱的是咱中国人骨子里的喜怒哀乐。

很多人觉得"刘欢=高难度",其实他早就在采访里说过:"唱歌不是为了炫技,是为了把想说的说到人心里去。"就像他在歌手上唱弯弯的月亮,没飙高音,就靠那略带沙哑的嗓音,把"遥远的夜空,有一个弯弯的月亮"唱得像小时候夏夜躺在院子里看星星的场景,听得人眼眶发热。这种"没架子的认真",大概就是他能从"80年代歌神"火到今天,连00后都觉得"刘欢爷爷好cool"的原因吧。

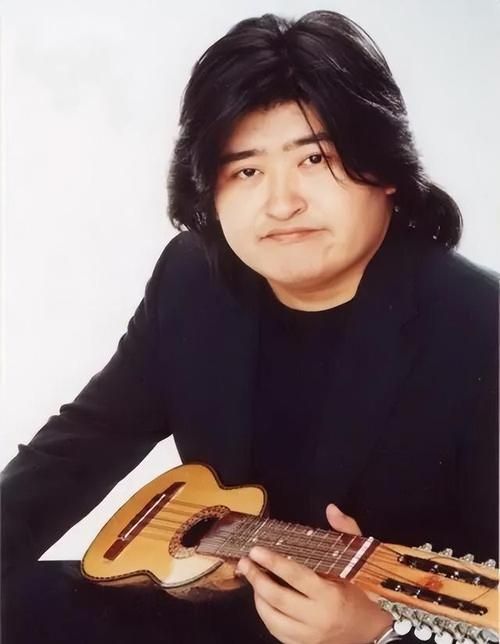

戴玉强:把"洋玩意儿"唱成"家常菜"的歌剧顽童

如果说刘欢是"中国音乐的故事大王",那戴玉强就是"歌剧界的文化翻译官"。1996年,他还在中央歌剧院当"小配角",靠今夜无人入睡一举拿下"第四届全国青年歌手电视大奖赛"专业组美声唱法第一名——那时候,歌剧在大多数人眼里还是"听不懂的天书",戴玉强却偏要把它从"音乐厅的神坛"上拉下来:"歌剧哪有那么高冷?它就是个讲好故事的艺术形式!"

他到底有多"较真"?为了让更多人爱上歌剧,他跑遍了全国几百个城市,从一线的音乐厅到县城的礼堂,甚至农村的露天舞台,穿着燕尾服唱我的太阳,也穿着工装唱我是中国人。在声入人心里,48岁的他带着一群"音乐学徒"排练,蹲在地上给年轻人改谱子,自己示范时累得满头大汗,还不忘开玩笑:"高音不是喊出来的,是'叹'出来的,就像你们谈恋爱时给对象送花,那心情得是美的!"

更难得的是,他把歌剧和中国传统音乐"混搭"出了新花样。和李谷一老师合唱难忘今宵,把美声的花腔融入民歌的婉转,听着就像两代人在除夕夜里碰杯,既有长辈的慈祥,又有晚辈的热烈;在经典咏流传里唱登鹳雀楼,"白日依山尽"的旋律带着西洋歌剧的恢弘,却透着中国人"欲穷千里目"的豪迈——你说他是"西化"?不,他只是把好音乐的"洋种子",种在了中国的文化土壤里,长出了让老百姓都爱吃的"家常菜"。

两种音乐DNA,一个共同的"真"

有人总爱拿他们俩比较:"刘欢接地气,戴玉强洋气,到底谁才是歌坛'顶流'?"其实这个问题本身就很没意思——就像问"火锅和红烧肉哪个更好吃",根本就是两种让人上头的方式。

刘欢的"真",是"不端着":明明可以靠资历碾压后辈,却在好声音里为学员一句"高音还没唱上去"着急得直拍大腿;明明能躺着吃老本,却为动画电影哪吒之魔童降世唱主题曲今后我与自己流浪,还特意把摇滚节奏加进去,说"哪吒就是个不服输的孩子,得用年轻人的方式唱"。

戴玉强的"真",是"不装腔":明明是国际知名男高音,却在节目里自嘲"我就是个农村娃,做梦都没想到能站在大舞台上";明明歌剧讲究"原汁原味",却敢和摇滚歌手郑钧合唱回到拉萨,把美声的爆发力和摇滚的粗粝感拧成一股绳,唱得观众跟着蹦起来。

说到底,他们俩的音乐里,都藏着同一个内核——"把歌当人唱,把人当歌写"。刘欢唱的是中国人的日子里的酸甜苦辣,戴玉强唱的是中国人骨子里的精气神。一个让你想起小时候听的歌谣,一个让你看到中国音乐走向世界的样子,都是能让耳朵怀孕、心里发烫的好声音。

所以回到最初的问题:当刘欢遇上戴玉强,到底谁更戳中国人的心?或许答案早就藏在那些听过无数遍的歌里——我们爱的从来不是谁"更厉害",而是他们用一辈子告诉我们:真正的音乐,从来不需要站在神坛上,它就在我们的生活里,在我们的文化里,在我们每一个人的心里。