要说好声音里最懂“用细节讲故事”的导师,刘欢团队一定排得上号。观众常说:“听刘欢战队的歌,眼神离不开他们的手——不是刻意炫技,而是指尖会说话。” 从单依纯颤抖着攥紧话筒的手,到斑马森林和声时交错起伏的指节,这些被称为“丝手”的舞台表现,背后藏着多少被忽略的音乐密码?

先搞懂:“丝手”不是炫技,是情感流的“阀门”

很多人把“丝手”理解成“手部动作优美”,其实差了十万八千里。真正让刘欢战队选手出圈的“手”,是能精准传递情绪的“情感导体”。比如单依纯在给电影送你一朵小红花唱主题曲时,副歌部分右手突然紧握成拳,指节泛白——不是用力过猛,而是把“遗憾”这种抽象情绪,通过手部张力具象化。观众听的是歌,眼睛却在“读”她的手,这就是“丝手”的厉害之处。

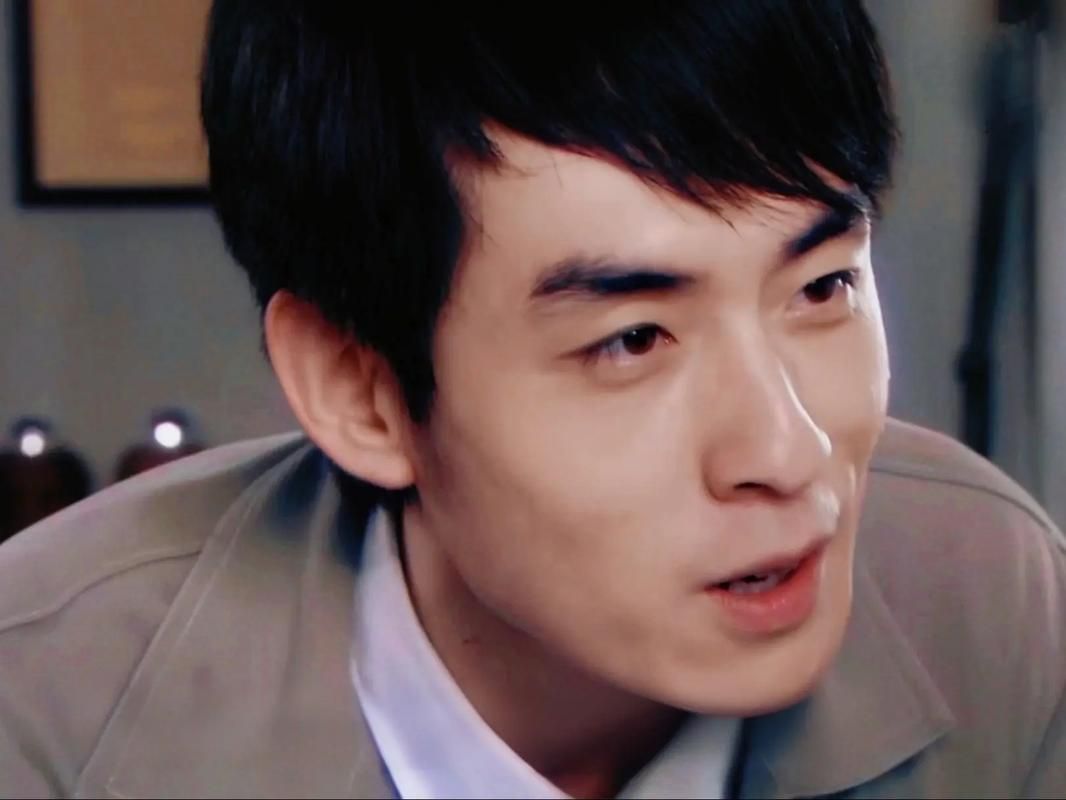

刘欢曾在采访时说过:“手是身体的‘第二声带’,歌手控制不好手,就像琴键卡了榫子。” 他选人时格外注意选手的“手感”——有人天生手部表现力强,有人需要调教,但核心都是:手要和心跳同频。

刘欢的“丝手”工厂:从选材到调教的精密操作

刘欢战队为什么总能批量产出“丝手”选手?秘密藏在两个环节里。

选材时:找“手会思考”的人

试音环节,刘欢会让选手清唱,不看脸、不听技巧,只盯着他们的手。比如他选段奥娟时,注意到她唱她和她的小 gt时,左手无意识地轻轻摩挲话筒线,像在抚摸羽毛——这种下意识的小动作,恰恰证明她对声音的“细腻感知力”。后来段奥娟在舞台上,无论是弹吉他还是清唱,手部动作都带着“少女的温柔”,正是这种“本能的艺术表现力”被刘欢一眼捕捉。

训练时:把“手部语言”编进音乐逻辑

进了刘欢战队,选手要学的第一课不是“怎么摆手”,而是“手部动作如何服务情感编排”。他让每个选手给歌曲画“情绪曲线图”,然后对应设计手的轨迹:低音区时指尖轻触话筒网罩,像在触碰水面;高潮部分手突然打开,掌心向上,像把情绪“捧”给观众。这种训练不是机械模仿,而是让选手理解“手是音乐的注脚”——比如斑马森林唱灿烂的青春,和声部分的手部交错,其实是模拟少年们击掌时的弧度,真实到让观众想起自己的青春。

“丝手”背后,是刘欢对“真”的偏执

有人会觉得:“手部动作都是设计出来的,会不会假?” 但刘欢战队的选手偏偏能把“设计”演成“真实”。因为他从不让选手刻意“秀手”,而是引导他们把自己的生活印记放进动作里。比如那位卖烧烤的选手步衍森,唱月牙湾时,右手无意识地转了两下话筒——后来他承认,这是平时翻烤串时养成的习惯。刘欢说:“最好的‘丝手’,从来不是练出来的,是生活长在手上的痕迹。”

你看,刘欢战队的“丝手”从来不是独立存在的——它和歌手的呼吸、心跳、人生经历拧在一起,成了音乐的“隐形第三轨”。当手指轻轻颤动时,你听到的不是技巧,是一个灵魂在说话。

说到底,刘欢战队被称“丝手”工厂,不是因为教了多少动作,而是他把“手”当成了通往人心的钥匙。毕竟,真正的好音乐,从来不止是耳朵的事——是眼睛能看见的温柔,是手能触摸到的情绪,是整个身体都在替你歌唱。 下次看刘欢战队的表演,不妨多留意他们的手:那里面有故事,有温度,有音乐最本真的样子。