要说80年代的华语乐坛,那真是“神仙打架”的时代——没有修音软件,没有短视频炒作,歌手靠一张嘴就能火遍全国。而提起那时候的“顶流”,刘欢和成方圆绝对是绕不开的名字:一个嗓音浑厚如陈年酒曲,唱少年壮志不言愁能唱出热血;一个声线清亮像山涧溪流,把我多想唱唱进了学生课本。

可你知道吗?这两个如今看来“画风迥异”的歌坛大腕,当年居然出过一张合辑磁带!你家的旧箱子里,是不是还藏着这样一盘被岁月磨得标签模糊的磁带?每次翻出来,那“滋滋”的杂音里,好像都藏着一段回不去的时光。

先说说这两位“磁带合璧”的背景。80年代初,改革开放的春风刚吹到文化圈,内地流行乐还处于“萌芽期”——大多数人听惯了革命歌曲,突然有人用通俗的方式唱乡恋会被骂“黄色歌曲”,但就在这种“既要突破又要守序”的夹缝里,一批真正有实力的歌手慢慢站了出来。

刘欢是中央音乐学院的“学霸”,1985年就因为少年壮志不言愁(电视剧便衣警察主题曲)火出圈。他那句“几度风雨走,几度春秋秋”,唱得多少年轻人热血沸腾,连我爸当年骑自行车送货,都会扛着小喇叭循环播放。而成方圆呢?她是中央音乐学院的高材生,会钢琴、会吉他,1984年唱的游子吟甜进心里,后来用我多想唱喊出“我想唱歌但不敢唱,小声哼 feel so free”,一下子成了学生的“知心姐姐”。

这两位一个“雄浑”,一个“清新”,本来八竿子打不着,却因为同一家音像公司——中国唱片总社,被凑进了同一盘合辑磁带。那年头的合辑不像现在按“流量”排位,讲究的是“风格互补”:A面可能是刘欢的弯弯的月亮千万次的问,B面就给成方圆的山不转水转春天在哪里,中间还夹着几首当时的新人金曲,简直是“一盘磁带半部华语乐史”。

说到磁带,现在00后可能觉得“老古董”,但当年这可是“奢侈品”。记得小时候我爸买第一盘刘欢的磁带,花了整整12块——那时候他月工资才50多块!我妈抱怨“一小盘塑料片比肉还贵”,他却说“值,这声音比收音机里的清楚多了”。

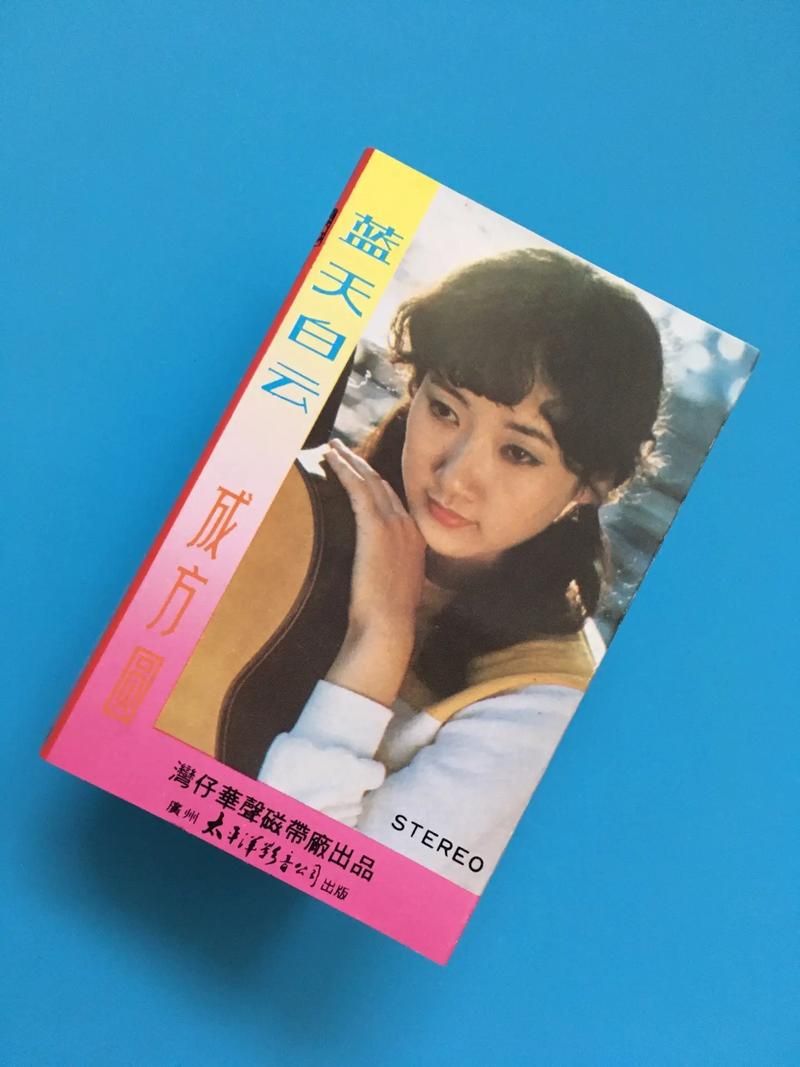

那盘合辑磁带的封面,现在想想都挺有意思:刘欢穿着深色西装,站在左边低头沉思(后来才知道是录音棚里刚唱完一首歌,抓拍的瞬间),成方圆穿着碎花裙,站在右边歪头笑(据说是特意去天坛拍的,想把“青春感”拍出来)。中间用一行烫金小字写着“1989年度经典流行金曲”,下面标着“18.8元/盘”。

可这18块8,买的是“音乐”吗?不,是“仪式感”。那时候没有手机下载,想听歌就得去音像店蹲守;买回磁带不能直接往录音机里扔,得用铅笔小心地把磁带转轴转几圈——防止磁带“打结”;听歌的时候不能快进,不然会“卡带”,得等它“滋滋”转完一首才能听下一首;最绝的是“翻面”——正面的歌听完了,得用手指头小心地把磁带扒出来,翻过来再塞回去,有时候手滑,磁带“哗啦”一声散开,心里咯噔一下,还以为坏了。

可恰恰是这些“麻烦”,让听歌成了“有温度的事”。我邻居阿姨当年是刘欢的铁粉,她说每次听他的好汉歌,都会把音量调到最小,怕吵到邻居,自己跟着哼,哼到“大河向东流”那段,还会攥起拳头比划;她女儿成方圆的小迷妹,则总爱用复读机把我多想唱录下来,上学路上放,放学路上还放,磁带都快磨出“毛边”了,声音还是那么清亮。

如今再听这盘合辑磁带,会发现它不仅仅是“歌的合集”,更是一个时代的“文化切片”。那时候的歌没有复杂的编曲,一把吉他、一架钢琴,就能把故事讲得刻骨铭心;那时候的歌手也没有“人设包袱”,刘欢会在采访里说“我就是个爱唱歌的教书匠”,成方圆敢穿牛仔裤上台,被说“不像传统歌手”,她却笑“为什么歌手不能有自己喜欢的样子?”

前几天翻出家里那盘旧磁带,用录音机放出来,果然是“滋滋”的杂音,可刘欢的弯弯的月亮”一响,眼眶还是没忍住——那是1990年的事了,我爸刚和我妈谈恋爱,俩人坐在胡同口的小马扎上,用这个录音机放这首歌,我妈说“这歌声像夜里的月亮,又亮又暖”。

现在的年轻人可能觉得“磁带太麻烦”,但你想想:在那个信息闭塞的年代,一盘磁带能听多少遍?一首歌能记住多少年?它不像现在的流媒体,听完就划走,它是有“触感”的——摸得着磁带的厚度,闻得到封套的油墨香,甚至是翻面时手指的微凉。

所以啊,你还记得当年那盘刘欢成方圆的合辑磁带吗?记得里面夹着的歌词本吗?记得用铅笔在封套上写的“我的最爱”吗?或许它早就被你压在箱底,蒙上了灰,但只要那“滋滋”的杂音一响,你就会想起:原来有些歌,真的能陪我们走很远的路,很久远。