提起刘欢,乐坛里总绕不开“殿堂级”三个字。但你知道吗?他那些红遍大江南北的成名曲里,竟有一大半是和电视剧“绑”着走火的——要是没有那些剧里的悲欢离合,或许我们今天传唱的旋律,会是另一番模样。

1993年北京人在纽约:一首千万次的问,戳中了一代人的“美国梦”焦虑

90年代初,改革开放的浪潮正推着无数人往外闯,北京人在纽约就这么撞在了时代的节骨眼上。王姬饰演的阿春,姜文饰演的约翰,还有刘欢唱的那首千万次的问:“千万里,千万里,我追寻着你……”前奏一起,DNA里的文艺细胞就开始躁动。

其实这首歌最初并不叫这个名字,刘欢写的是旋律版,剧组试听后觉得“不够有故事”,愣是让他改成了带叙事感的歌词。谁能想到,这首歌直接成了“出国潮”的BGM——多少人守在电视机前,看着王姬在纽约地铁里哭,听着刘欢的唱腔,忽然就懂了“如果你爱他,就送他去纽约,因为那里是天堂;如果你恨他,就送他去纽约,因为那里是地狱”的滋味。那时候的音像店里,卖得最好的磁带B面,永远是千万次的问清唱版。

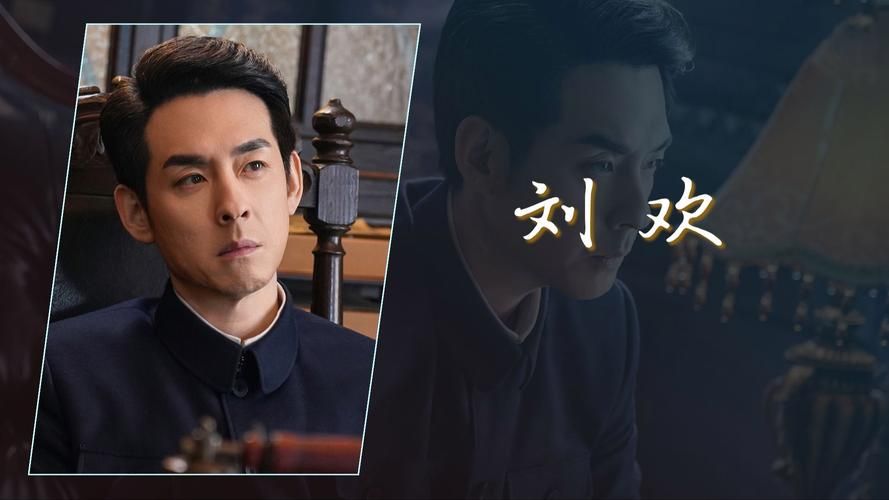

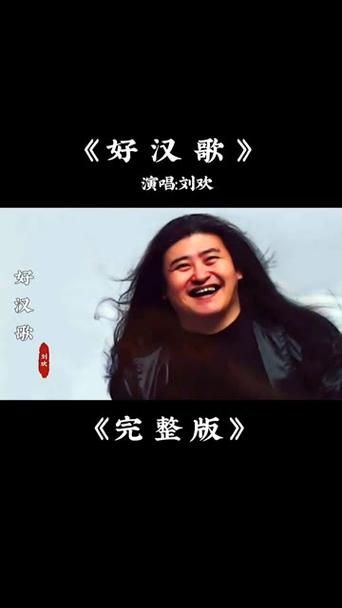

1998年水浒传:一首好汉歌,让“刘欢式唱腔”成了“大气”的代名词

如果说千万次的问是“漂泊者的歌”,那好汉歌就是“江湖人的诗”。1998版水浒传开拍时,导演组找遍了圈里,最后还是刘欢主动请缨:“这歌,我唱定了!”他没按传统民歌的路子写,反而用了山东梆子的元素,再加点布鲁斯式的转音,把“大河向东流啊”唱得既豪迈又苍凉。

那时候全国的电视台,每天下午都能看到“该出手时就出手”的画面,连小区门口卖煎饼的大妈都会跟着吆喝两句。更绝的是,刘欢为了效果,自己跑到北京郊外的破庙里录音,背景音里特意加了风声和鸟叫——后来剧组才知道,那是他特意去山东梁山录的“实地音效”。这首歌直接拿了当年金鹰奖“最佳歌曲”,连十来岁的孩子都会攥着拳头唱“路见不平一声吼”。

2000年永不瞑目:一首从头再来,让主题曲比剧情还“催泪”

永不瞑目当年可是“现象级刑侦剧”,欧阳菲菲饰演的鸥姑娘,陆毅饰演的刑警警官,看得多少人跟着掉眼泪。但比剧情更让人忘不了的,是片尾曲从头再来——“心若在梦就在,天地之间还有真爱;看成败人生豪迈,只不过是从头再来!”刘欢当时刚做完心脏手术,嗓音比平时沙哑了不少,可偏偏就是这种“带喘”的唱腔,把歌词里的坚韧唱进了人心里。

那时候下岗潮刚过,很多人听着这首歌抹眼泪,说“感觉日子再难,也能挺过去”。后来剧组采访刘欢,他笑着说:“唱的时候没想那么多,就是觉得,活着就该有股不服输的劲儿。”结果这首歌火了20年,直到现在,体育赛事夺冠时还经常能听到——你说,电视剧和歌曲的“双向奔赴”,是不是比剧情还绝?

为什么刘欢和电视剧是“天作之合”?

说到底,刘欢的成名曲能和电视剧“锁死”,靠的是“戏歌合一”的本事。他从不刻意炫技,却总能在旋律里藏住角色的灵魂:阿春的纠结,李逵的莽撞,刑警的执着,都被他用声音“画”了出来。更重要的是,他选的剧,从来都是能“扎”进时代里的——北京人在纽约讲的是闯荡,水浒传说的是侠义,永不瞑目谈的是信仰,这些主题配上他的嗓子,自然就成了“一代人共同的记忆”。

如今的乐坛,流量换得快,但能被唱20年的歌不多;翻拍的剧不少,但能让主题曲比主角还出圈的更少见。回头看刘欢和那些电视剧的合作,才发现真正的好作品,从来不是“孤军奋战”——戏是歌的魂,歌是戏的骨,骨肉相连,才能活得久,走得远。所以下次再听刘欢的歌,不妨想想:原来我们唱的不是旋律,是当年守在电视机前,跟着剧情一起笑一起哭的自己啊。