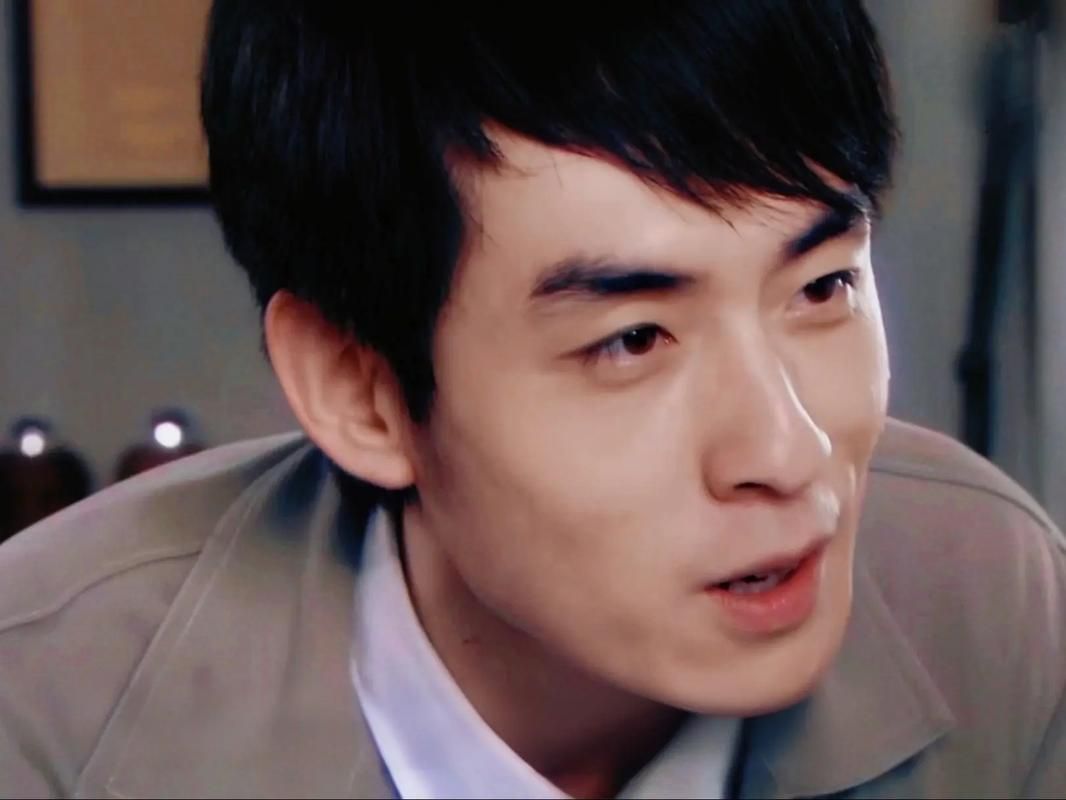

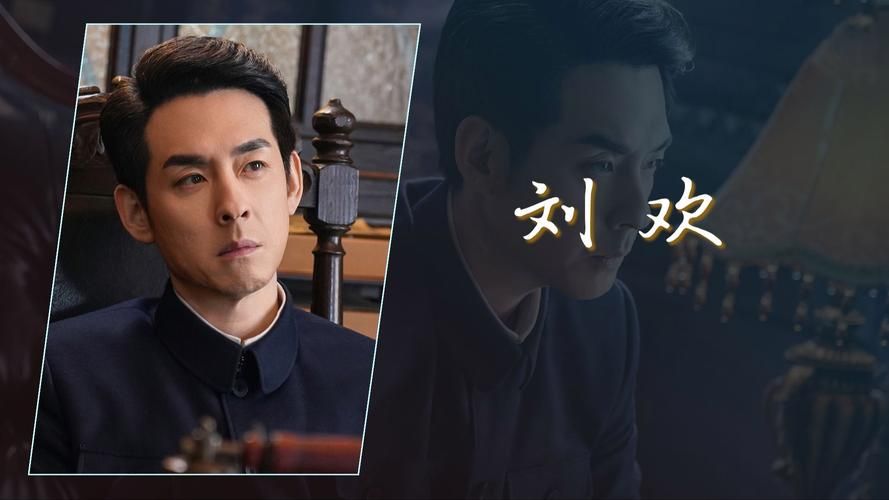

1987年的北京,一个普通的录音棚里,刚从中央音乐学院毕业的刘欢抱着吉他,对着谱子反复哼唱。彼时他26岁,还只是个在大学代课、偶尔写歌的"音乐老师",没想过接下来的24小时,自己会被无数人记住——为电视剧便衣警察录制的主题曲少年壮志不言愁,像一阵风刮遍了大江南北,连胡同里跳广场舞的大妈都能跟着哼"几度风雨几度春秋"。

可多年后接受采访时,刘欢却总把那年的成名称为"人生意外":"我从来没想过靠唱歌'出名',那时候就觉得,能把心里的旋律唱出来,就挺好。"这种清醒,恰恰是他能跨越40年乐坛风云,始终站在"价值中心"的密码。

他的成名,从不是"一夜爆红",而是"十年磨一剑"的必然

很多人以为刘欢是凭少年壮志不言愁"横空出世",却没人注意到,在这之前,他已经在音乐世界里摸爬滚打了近十年。

18岁考入国际关系学院,主修法语专业的刘欢,课余时间几乎全扎在琴房里。他会为了弹好一首古典吉他曲,练到指尖磨出茧子;也会跟着欧美摇滚磁带,模仿Queen乐队的Freddie Mercury飙高音;甚至在学校社团里组建乐队,把欢乐颂改编成摇滚版——那时候的他,早已不是"只会唱歌的文艺青年",而是一个对音乐有着极致热爱的"探索者"。

1985年,23岁的刘欢为电视剧便衣警察录制插曲时,制作人郑晓铃最初犹豫:"你的声音太'洋'了,能唱出那个年代警察的糙劲儿吗?"可刘欢没按套路出牌:他用胸腔共鸣的低音打底,加上略带沙哑的咬字,把"金色盾牌,热血铸就"的豪情唱得荡气回肠。这种"不设限"的演绎,恰恰是他对音乐的深层理解——没有"流行"与"古典"的界限,只有"情感"与"技巧"的融合。

就像后来他在音乐课上对学生说的:"成名哪有什么偶然?不过是别人在唱歌的时候,你在琢磨怎么唱'对';别人在模仿的时候,你在想怎么唱'不一样'。"

时代的"风口"只给有准备的人,而他早站在了"风口"中央

1987年的中国,正处在改革开放的"觉醒期"。电视机开始走进千家万户,便衣警察作为第一部警匪题材电视剧,引发了全民追潮;而"流行音乐"也在港台风的冲击下,开始寻找"中国声音"。刘欢的少年壮志不言愁,恰好踩在了这个节点上——它既有摇滚的力量感,又带着中国人熟悉的"英雄情结",更难得的是,他用歌声塑造了一个"有血有肉"的警察形象,让无数年轻人热血沸腾。

可风口之上,从来不缺"昙花一现"。当时和刘欢同期出道的歌手,不少靠一首歌红了,却很快被新的潮流淹没。但刘欢不一样,他明白"成名"不是"终点",而是"起点"。红了之后,他没接商演,没上综艺,反而一头扎进音乐学院,开始研究西方音乐理论;他翻译了爵士和声学,把国外的先进音乐理念带回国内;甚至在课堂上,对学生们说:"你们别学我'怎么红',要学我'怎么不糊弄'。"

这种"对艺术的较真",让他在上世纪90年代华语乐坛"浮华"的时代,始终保持着清醒。当歌手都在唱"情情爱爱"时,他推出了弯弯的月亮,唱出对故乡的眷恋;当流行乐开始追求"快节奏"时,他写下从头再来,用磅礴的旋律唱出普通人的坚韧。他就像那个时代的"音乐匠人",不为流量折腰,只为作品负责。

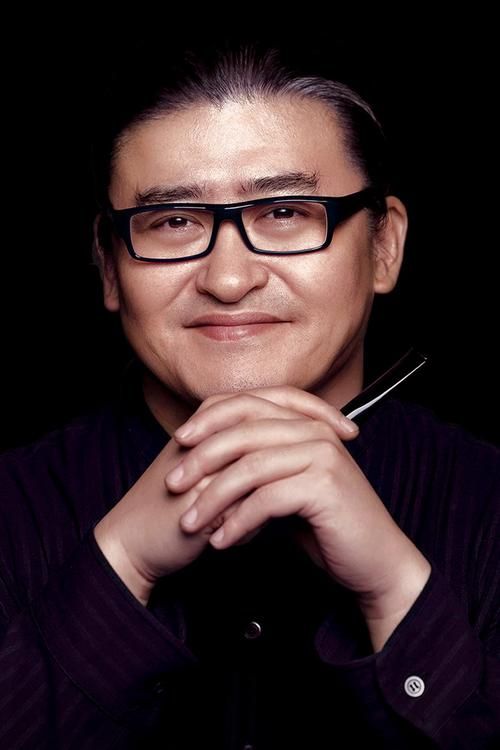

成名40年,他为何成了"娱乐圈的稀缺品"?

如今的娱乐圈,"流量"和"热度"仿佛成了成功的唯一标准。可刘欢偏偏反着来:他很少上综艺,连微博都几乎不更新;他拒绝为商业代言站台,觉得"别误导年轻人";即便是在歌手这样的舞台,他也不炫技,只是安安静静唱歌,却能让全场观众起立鼓掌。

为什么他能"逆流而上"?答案或许藏在他常说的一句话:"音乐是'心'的学问,不是'嘴'的功夫。"他始终记得1987年录音棚里,制作人郑晓铃对他说的话:"刘欢,你记住,唱歌不是比谁嗓子高,是比谁唱到人心里去。"这句话,成了他40年音乐生涯的"座右铭"。

即便是成名后,他依然保持着对音乐的敬畏:每次开演唱会,提前两个月就开始练声;遇到喜欢的歌,会改十几遍词,直到"每个字都带着情绪";甚至为了唱好阿诗玛里的云南民歌,专门跑到采风,跟着当地歌手学方言。这种"笨拙"的坚持,恰恰是如今娱乐圈最缺的"匠心"。

从"少年壮志"到"人生回甘":什么样的成名,能穿越时代?

如今再听少年壮志不言愁,依然能感受到那份扑面而来的热血。而47年过去了,刘欢的声音或许有了岁月的沉淀,但他对音乐的初心,依然滚烫。他站在舞台上,不再是那个"一鸣惊人"的年轻人,却成了更多音乐人的"灯塔"——告诉他们:"真正的成功,不是被多少人记住,而是能用自己的作品,温暖多少人。"

所以回到最初的问题:为什么刘欢说成名是"人生意外"?或许对他而言,"成名"从来不是他追求的目标,而是他认真对待音乐后,收获的"副产品"。就像他在采访中笑着说:"如果没那首歌,我可能现在还在大学里教学生弹吉他,也挺好。"这种超脱,反而让他成了娱乐圈里,那个"最不执着于成名,却活得最通透"的人。

而这份"通透",或许就是能让他的名字,穿越40年风雨,依然闪闪发光的真正原因。