在流量密码比作品还吃香的年代,娱乐圈“翻车”名单越来越长:有人塌房于私德,有人翻车于人设,有人消逝于速食爆款……但总有那么几个名字,像老树扎根,任凭风吹雨打,始终立在观众心里,刘欢就是其中一个。提到他,脑子里蹦出来的词从来不是“顶流”“男神”,而是“歌者”“老师”,甚至是“刘欢同志”——这个带着点亲切调侃的称呼,藏着观众对他二十多年如一日的信任。他怎么就成了娱乐圈里“逆行”的那一个?凭什么能一直稳坐“清流”宝座?

作品是“根”:二十年歌单听不腻,真正的经典不怕“老化”

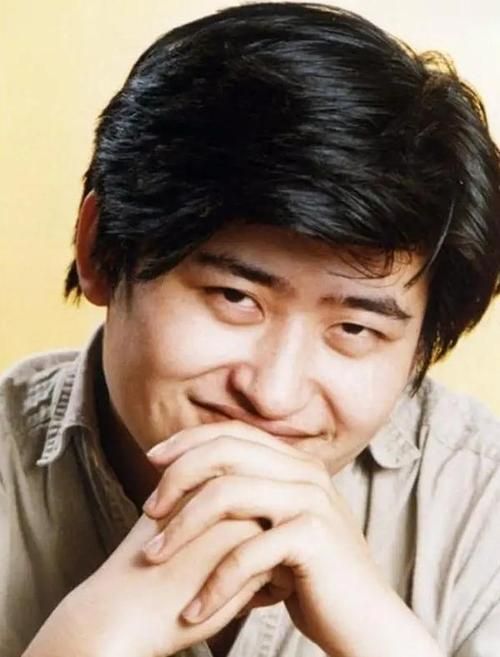

说起来,85后、90后的青春里,几乎都有刘欢的声音。1997年北京人在纽约里,他用千万次的问撕开中西文化碰撞的伤口,那声“千万里我追寻着你”唱出了多少漂泊在外的乡愁;1998年水浒传主题曲好汉歌,旋律一起,谁还没跟着吼一句“大河向东流哇,天上的星星参北斗”;就连后来的甄嬛传主题曲凤凰于飞,那句“旧梦依稀, 往事迷离”,把后宫深处的爱恨唱得缠绵又苍凉……这些歌放到现在听,依然比很多“网红神曲”有穿透力。

为什么?刘欢的歌里,有“真”。他对音乐的较真是出了名的:录制好汉歌时,为了让“嘿儿呀咿儿哟”的山歌味更浓,他特意跑到民间采风,跟着老艺人学唱腔;写凤凰于飞时,他和作曲家反复打磨,一个音符改了十几次,就是要贴合甄嬛从少女到皇后的心境。如今很多歌“火得快,忘得也快”,就像快餐,吃完就剩包装;而刘欢的歌是“老火慢炖”,歌词里有故事,旋律里有情绪,时间越久,越能品出滋味。

他最“反流量”的一点,是不“炒歌”。这些年,综艺里一首歌带火一个歌手的例子数不胜数,但刘欢的歌很少“突然爆火”——它们早就火了,而且火了二三十年。就像他常说的:“歌是用来听的,不是用来‘蹭’的。”这份对作品的敬畏,自然让他的作品成了“抗老化”的经典。

专业是“骨”:导师席上“严父”心,只想让年轻人别走弯路

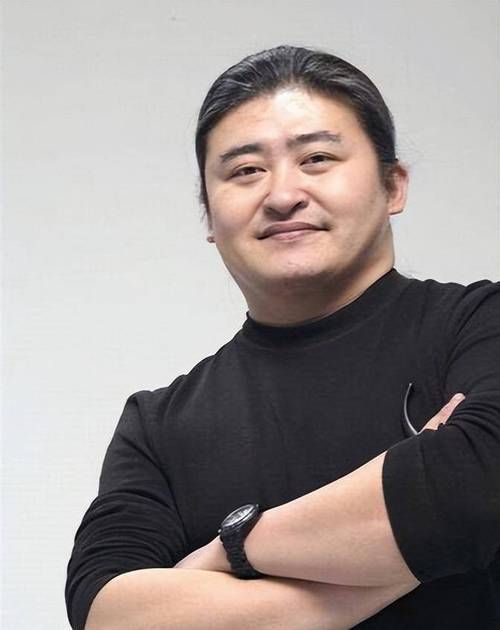

2012年,中国好声音第一季让刘欢“火出圈”,但不是因为他唱歌,而是因为他当导师时的“毒舌”。他从不吝啬对学员的夸奖,但也从不手下留情:有人飙高音炫技,他会直接说“技巧是辅助,情感才是根”;有人选歌太“口水”,他会提醒“别总想着讨巧,要去打动人”;就连那英调侃他是“音乐界的百科全书”,他也只是笑笑:“我说的不是标准,只是我的经验。”

后来在声入人心里,他更是成了“歌剧大叔”,带着一群非专业歌手啃古典音乐。有学员抱怨“太难了”,他搬出自己学外语的经历:“我当年学意大利语,一个音节练了上百遍,音乐这事,没捷径可走。”有人说他“太较真”,但细想,这个在乐坛摸爬滚打四十年的“老江湖”,看透了娱乐圈的捷径陷阱——年轻时的他,也曾在酒吧驻唱到凌晨,也曾为了一个机会和制作人据理力争,他知道“专业”二字的分量,也怕年轻人走他走过的弯路。

有意思的是,他从不把“导师”当光环,反而总说“和学生互相学习”。这种放下身段的专业态度,让他更像一个“引路人”,而不是“评判者”。难怪学员们都说:“跟着刘欢老师,学到的不仅是唱歌,是怎么‘做个正经人’。”

底色是“人”:从“歌神”到“刘老爹”,真实的他比人设更动人

很多人不知道,舞台上的“刘欢老师”,私下里是个“女儿奴”。女儿刘一丝参加青春有你2时,全网都在找“刘欢的女儿”,他却急得出来回应:“别打扰孩子,让她自己闯。”没有动用一丁点资源帮女儿“造势”,甚至连采访都少之又少,这份“硬核父爱”,和他唱歌时的“拼命”成了鲜明对比——对舞台,他全力以赴;对家人,他默默守护。

更让人佩服的是他“不端着”。有次采访,记者问他“怎么看娱乐圈的高片酬”,他直言:“有些演员一部戏的钱,够我唱一辈子演唱会了。但想想,艺术这东西,真的能用钱衡量吗?”还有次走红毯,被拍到发福的身材,他自嘲:“工作太忙,没时间健身,再说唱歌,胖点声音厚实点嘛!”这种不媚俗、不遮掩的坦诚,在“人设满天飞”的娱乐圈,像一股清流。

他更像个“普通人”,会为喜欢的球队输球而郁闷,会在综艺里跟着撒贝宁“一本正经地搞笑”,会在拿到金曲奖时紧张到语无伦次。但正是这种“烟火气”,让他的“专业”有了温度——原来那个在舞台上唱好汉歌的“歌神”,会为了女儿的成长“藏起光环”;那个在导师席上严肃的“刘老师”,也会在生活中自嘲“胖点声音好听”。

写在最后:刘欢的“不翻车”,是时代里的一剂清醒针

这些年,我们见多了“人设崩塌”,也看腻了“流量虚火”,回头再看刘欢,突然明白:所谓“不翻车”,从来不是因为他完美,而是因为他始终守着一条底线——“对得起观众,对得起自己”。

他不需要靠热搜维持热度,因为作品会说话;他不必费心经营人设,因为真实的本就动人;他更不必焦虑被时代抛弃,因为真正的好艺术,从来不会被时间淘汰。

刘欢成了“刘欢成”,不是偶然。在这个人人都想“一夜爆红”的时代,他用四十年的坚守告诉我们:慢一点,稳一点,把根扎深,才能站得久。而这,或许正是娱乐圈最需要的“清醒剂”。