提到刘欢,很多人脑海里会跳出“歌坛常青树”“实力唱将”“音乐圈活化石”这些标签。但不知从何时起,那个曾在舞台上纵情高歌、被誉为“中国音乐界一面旗帜”的他,突然从公众视野中“淡出”了——综艺里少见他的身影,演唱会几乎不再开,就连采访都寥寥无几。直到近年偶露面,人们才发现:曾经意气风发的刘欢,如今头发花白、身材发福,步态也有些迟缓。一时间,关于他“患病”的猜测甚嚣尘上:是得了重病?还是身体状况大不如前?

从“千万演出费”到“安静养病”,他到底经历了什么?

时间拨回到2009年,那一年,刘欢在录制节目时突发耳鸣,随后被确诊为“股骨头坏死”。这个病对歌手来说,几乎是“职业杀手”——不仅需要长期服药控制,严重时甚至可能影响行走和发声。更残酷的是,治疗过程中必须大量使用激素,而激素最直接的副作用就是身体变形、体重飙升。

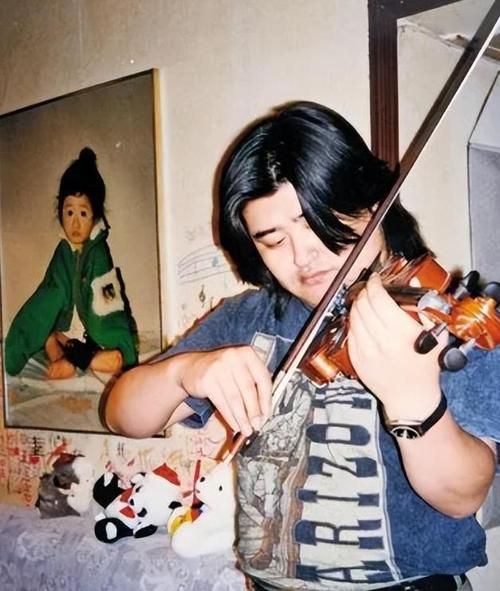

要知道,早年的刘欢可是以“显瘦精”形象示人。1990年北京亚运会开幕式上,一曲亚洲雄风震彻全场,他身形挺拔,眼神坚定,声音里的力量仿佛能穿透云层;后来唱好汉歌,一句“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,把108将的豪情演绎得淋漓尽致,那时的他,是舞台永远的中心。

但患病后,他不得不放慢脚步。2012年,有媒体报道他因病情加重,赴美国接受治疗,手术前后瘦了30多斤;2019年,他参加歌手时,面对镜头自嘲:“现在这个样子,我妈见了都得认不出来。”当评委问他为何还要坚持,他只是淡淡一笑:“唱歌是我的命,但不能用命去唱歌。”

这些年,刘欢几乎推掉了所有商演,演出费一度炒到千万级,他却说:“钱够用就行,命是自己的。”他把更多时间留给家庭,陪妻子女儿散步,研究厨艺,偶尔在社交媒体上分享几句生活感悟——没有华丽的辞藻,却透着岁月沉淀的通透。

“生病之后才明白,有些歌不需要唱那么高”

很多人不知道,刘欢的“淡出”,除了身体的病痛,更有对音乐的敬畏。他曾在一个访谈中坦言:“以前总想着要超越自己,唱别人没唱过的高音,写别人没听过的旋律。但现在听以前的录音,会觉得‘咦,这里是不是太用力了?’”

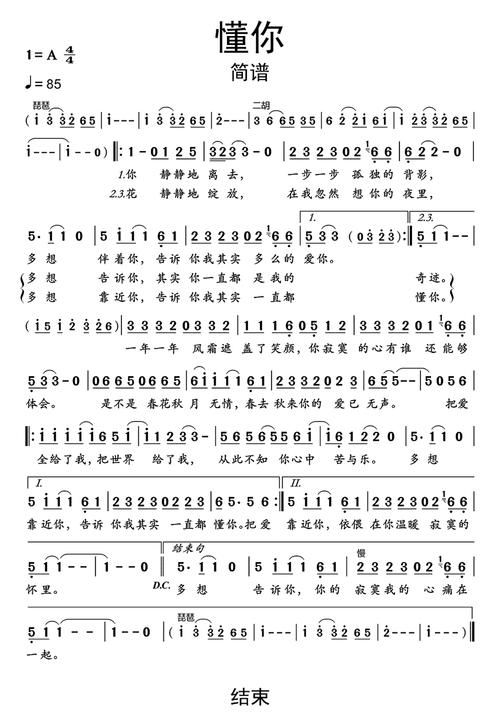

生病后,他对音乐的理解发生了微妙的变化。以前追求技巧和爆发力,如今更注重“传情达意”。2021年,他为电影我和我的父辈演唱主题曲如愿,没有炫技的高音,却用醇厚中带着沙哑的嗓音,把父辈的艰辛与传承唱进了无数人的心里。有网友评论:“刘欢的歌,现在是‘用生命在唱’,不是‘用技巧在炫’。”

除了自己演唱,他把更多精力放在幕后,带新人、做音乐教育。他说:“看着年轻人冒出来,比自己拿奖还高兴。现在的孩子们条件好,底子好,我帮他们少走点弯路,也算是对音乐的一点回馈。”

面对病痛,他活成了“普通人最该有的样子”

这些年,关于刘欢的谣言从未停歇——有人说他“病入膏肓”,有人传他“已经隐退”,但他从不在意。2023年,有网友在街头偶遇他,他正骑着自行车买菜,身旁是推着车的妻子,阳光洒在花白的头发上,笑得格外温暖。照片传到网上,评论区一片祝福:“这才是生活该有的样子啊。”

是啊,刘欢用十几年的“消失”,告诉我们一个道理:人生不是只有舞台和聚光灯,健康和家人才是最珍贵的财富。他曾说:“以前觉得成功是要站得更高、看得更远,现在觉得成功是每天能吃好饭、睡好觉,能和家人说说话。”

从万众瞩目的“天王”到低调生活的“普通人”,刘欢从未“失去”什么。他失去的只是对名利场的追逐,却赢得了对生命的更深理解。当被问起“是否还会重返舞台”时,他笑着说:“只要身体允许,只要大家想听,我就一直唱下去。”

其实,刘欢的故事,也是我们每个人的故事——我们终会在某个瞬间明白:有些东西比“更好”更重要,那就是“足够好”。病痛或许会夺走一些东西,但夺不走对生活的热爱,对音乐的执着,对家人的温柔。

愿这位用歌声陪伴我们长大的“老朋友”,能一直健康下去。而我们,也能从他的故事里学会:慢下来,好好生活,这可能就是对生命最好的回应。