冬日清晨的山东某个小广场,大衣哥朱之文裹着厚厚的军大衣,迎着寒风,对着零星几个认真聆听的观众扯着嗓子唱沂蒙山小调。远处行人匆匆,舞台简陋得只剩两只破旧音箱。可当那带着泥土气息的粗犷歌声扬起时,总有人停下脚步,眼眶湿润,仿佛被一股来自大地的力量撞中了心窝。

几乎同时,在灯火辉煌的国家大剧院,刘欢正挥动指挥棒,带领交响乐队演绎着北京颂歌。他微闭双眼,沉浸在音乐的宏大叙事中,每一个音符都经过精密计算,每一次情感释放都恰到好处,精准得如同瑞士钟表的齿轮。台下的观众衣冠楚楚,屏息凝神,为这殿堂级的艺术成就而深深折服。

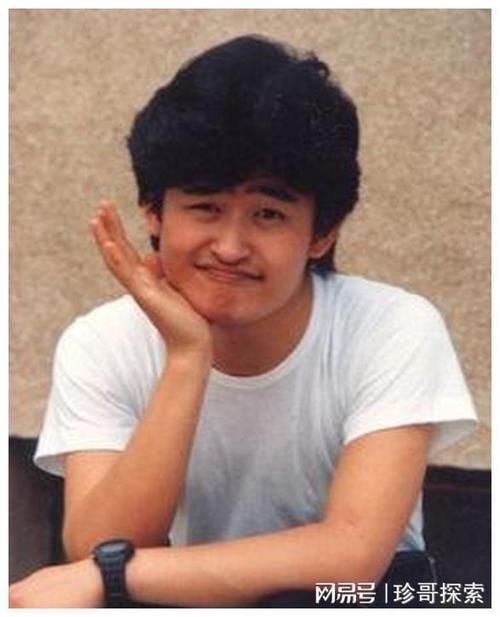

刘欢,这位享誉国际的音乐家,他的名字几乎与“专业”和“高度”划等号。他是好声音舞台上那个戴着标志性的圆帽,总在关键时刻点醒选手的“好老师”。他曾对一位略显青涩的草根歌手说:“你的声音里有山,有水,有风,有雨,这是最宝贵的,别丢了。”这番话,瞬间穿透了专业壁垒,直指音乐的本质——真实的生活感受。他参与制作的千万次地问,那张专辑的销量是白金唱片,数字背后,是无数普通人在歌中找到了情感的出口。刘欢懂音乐,更懂音乐如何穿越阶层,触达人心。

大衣哥朱之文,则代表了中国草根最朴素的奋斗与坚守。从田间地头一路唱到春晚舞台,他从未卸下那件象征身份的军大衣,也从未刻意掩饰自己浓重的山东口音。当问及为何坚持唱带方言的歌,他憨厚一笑:“唱着才踏实,听着才亲。”他唱的,是父辈的沧桑,是乡亲的喜怒,是泥土里长出的乡愁。他的歌声没有华丽技巧,却像一把生锈的钥匙,轻易就能打开无数普通人的记忆匣子。当他在自家院子里办演唱会,100秒内售罄的门票,是草根们最直接的认可与回响。

细看他们的轨迹,竟有惊人暗合。刘欢早期创作便深深植根于民族音乐的土壤,弯弯的月亮里流淌的岭南风情,千万次地问中蕴含的深沉情感,都饱含着对传统文化的敬意与创新。大衣哥更是民间音乐传统的当代守护者,他唱的沂蒙山小调武家坡,是千万人共有的精神密码。两人都以自己的方式,在喧嚣的时代里,默默守护着那份根植于血脉的“中国声音”。

刘欢曾在采访中感慨:“音乐不需要翻译,真正的好音乐,能跨越地域、阶层,直抵人心。”大衣哥也朴素地说:“咱就是咱庄稼人的歌手,唱给咱自己人听。”他们站在艺术光谱的两极,却因对“草根”的真诚理解,在终点处遥遥相望。一个用殿堂的权威为民间造势,一个用民间的力量冲击殿堂的边界。

当刘欢在音乐厅里精准释放音乐的宏大叙事,大衣哥在田埂上用乡音唱出泥土的质朴与深情,谁才是真正“懂”中国草根的?

或许,答案并不在于比较。刘欢的“懂”,是赋予草根以艺术高度的光;大衣哥的“懂”,是让艺术始终扎根于生活的土壤。他们的相遇,像一场跨越阶层的对唱——殿堂的华美与草根的坚韧,共同谱写着中国时代最动人的和声。

民间音乐是一棵树的根,殿堂艺术是树顶的花。根扎得越深,花开得越艳,越能映照出这片土地上真实的颜色。当朱文军那件军大衣在寒风中抖落尘土,当刘欢的指挥棒划过星空,他们的回响都在叩问同一个灵魂:在追逐星辰大海时,我们是否还记得脚下的土地,以及那土地上的人们?