要是问中国人对春晚的哪首歌印象最深,很多人脑海里会跳出两帧截然不同的画面:一帧是刘欢站在聚光灯下,声音醇厚如陈酒,唱着“大河向东流啊,天上的星星参北斗”;另一帧是朱之文一身朴素中山装,握着话筒的手微微发颤,却把“滚滚长江东逝水”的苍茫唱进了千家万户。这两个“截然不同”的人,却都在春晚的舞台上,用歌声戳中了中国人最柔软的地方——不是华丽的技巧,不是炫目的舞台,而是藏在旋律里的、关于“我们”的故事。

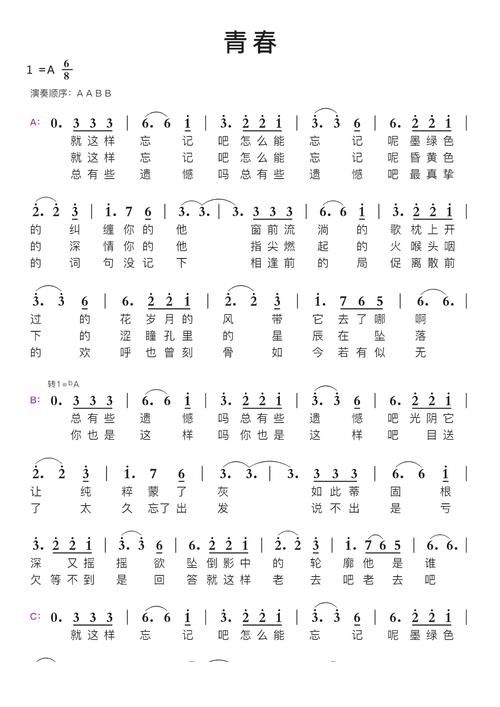

先说说刘欢。很多人知道他是“乐坛常青树”,却不知道他第一次唱春晚歌曲,是1998年的好汉歌。那时候他还是中央音乐学院的老师,平时总在讲台上讲“发声位置”“气息控制”,可一到录春晚,却放下了所有“学院派”的架子。导演组找他时,只说要一首“有江湖气、又能让人跟着唱的歌”,他愣是翻了好几天水浒传,最后挑中“大河向东流”,还说:“这歌得唱出咱们老百姓心里的那股劲儿——不管日子多难,腰杆得挺直。”

唱的时候更绝。有乐评人说,刘欢的嗓子是“老天爷赏饭”,他却偏要在技巧里“藏”真心。比如“路见一声吼啊,该出手时就出手”,那句“吼”不是喊出来的,是从胸腔里滚出来的,像老棉袄裹着热酒,烫得人心头发酸;最后一句“生死之交一碗酒”,他故意放慢了节奏,尾音轻轻颤,像在跟老朋友碰杯,一下子就把“好汉”从书本里拽到了生活中。后来2008年唱我和你,他又收起了所有豪情,用气声唱“我和你,心连心,同住地球村”,那声音软得像月光,却比任何高音都更有力量——因为他知道,这首歌不炫技,要的是让全世界听到中国人的温柔。

再看朱之文。这个从山东菏泽农村走出来的“大衣哥”,第一次上春晚时,村里人都说“俺家老朱要上天了”。可他自己紧张得手心冒汗,彩排时唱错了三次,急得直挠头。导演组安慰他:“没事,你就像在自家院子里唱,当电视是面镜子。”他真信了,上台时穿着走了样的旧毛衣,却把那首滚滚长江东逝水唱成了“自家事”。

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”,开篇第一句,他那带着浓重乡音的嗓子就吓了很多人一跳,可听两句就入迷了——没有华丽的转音,却把“英雄迟暮”的苍茫唱得像村头那棵老槐树,根扎在土里,枝杈伸向天空;那句“白发渔樵江渚上,惯看秋风春雨”,他闭着眼睛,嘴角微微上扬,像极了村里晒太阳的老大爷,一辈子看过风吹浪打,早就把日子过成了诗。后来很多人说他“没技巧”,他却憨憨地说:“俺不会别的,就是想着这词是啥意思,就按那意思唱。”朴素得像块土疙瘩,可正是这股“土劲儿”,让城里人听见了农村人的深情,让年轻人听见了“平凡英雄”的故事。

有人说,刘欢的歌是“阳春白雪”,朱之文的歌是“下里巴人”,可他们俩的春晚歌曲,偏偏在“阳春”和“下里”之间搭了座桥。刘欢用国际化的音乐语汇,把中国故事唱给世界听;朱之文用最土气的乡音,把普通人的生活唱进了每个人的心里。说到底,他们都知道:好的歌曲,从来不是“唱给自己听的”,而是“唱给每一个人听的”。

你发现没?刘欢的好汉歌和朱之文的滚滚长江东逝水,不管是豪迈还是苍凉,开头都像在“唠家常”——“大河向东流”像村里老汉讲故事,“滚滚长江东逝水”像说书先生开嗓。这不是巧合,因为中国人的情感,从来都是“藏”在日常里的:藏在“该出手时就出手”的仗义里,藏在“惯看秋风春雨”的豁达里,藏在“我和你”的拥抱里。春晚歌曲之所以能年年流传,不是因为舞台多炫,而是因为它们唱出了我们心里想说的却说不出口的话。

所以啊,下次再听到刘欢的醇厚或朱之文的质朴,不妨跟着哼两句。你会发现,那些旋律里藏着的,不只是音乐,更是咱们中国人自己的日子、自己的情义——就像村口的老槐树,看着一代代人长大,却永远在春天里,长出新的芽。