你能想象吗?当谭维维第一次和刘欢在我是歌手后台见面时,这位向来以"铁肺"著称的歌手,握着刘欢的手半天没说出话,最后只憋出一句:"刘老师,我有点紧张,怕跟不上您的气口。"而台下的观众不知道的是,这种近乎"朝圣"的心情,从罗大佑到孙楠,从韩红到周深,几乎所有和刘欢同台过的明星,都曾在某个瞬间有过——毕竟,在中国音乐圈,"和刘欢一起唱歌"从来不是简单的合作,更像是一场关于音乐本真的"修行"。

01 如果说嗓音有"金字塔尖",那刘欢站在塔尖上发号施令的是音乐"规则"

"刚开始以为跟他合唱能飚高音,后来才发现,得先学会'听话'。"张杰在采访里提到第一次和刘欢合唱时间的远方时的经历,"合唱前他没说任何技巧,就让我听钢琴上他弹的前奏,然后说'你跟着这个呼吸'。我站在那等了半天,才明白他要的不是炫技,是让歌声先'长'在旋律里,就像一棵树,根扎稳了,枝叶才能自然舒展。"

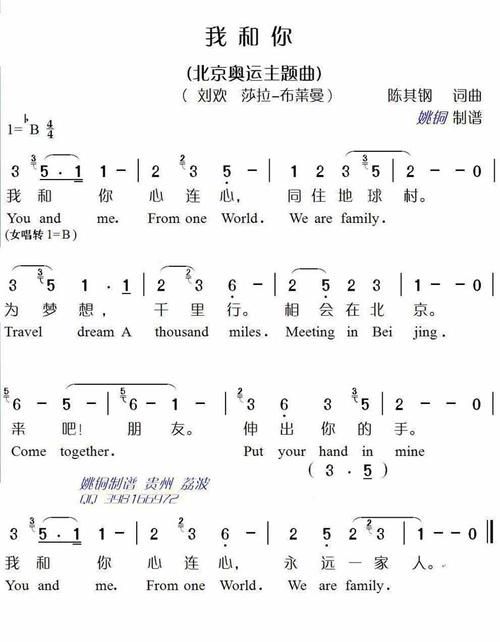

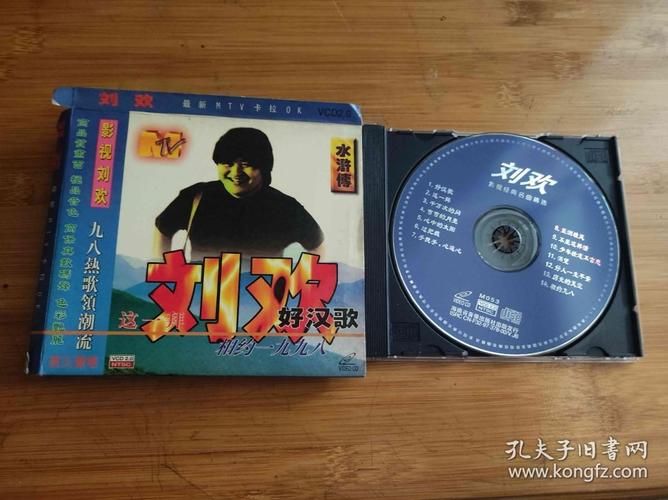

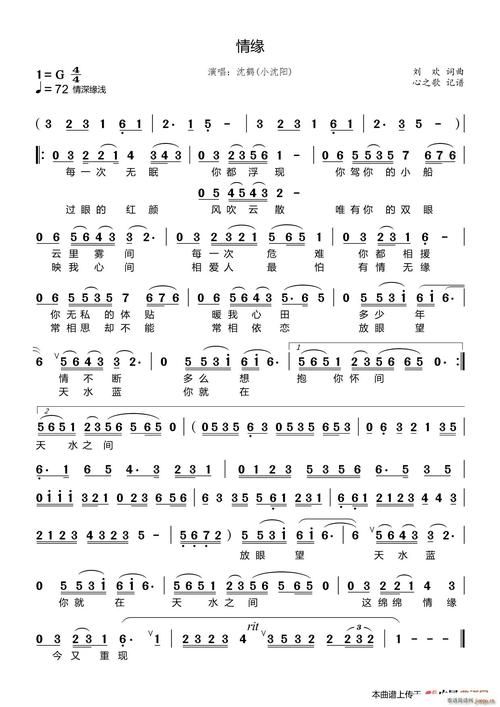

这种"规则感",在刘欢和孙楠合唱相约一九九八时就已经显现。98年春晚,两个当时内地最具爆发力的男声,一个醇厚如陈酒,一个高亢如利剑,按理说该是"双剑合璧"的炸场组合,但刘欢偏偏在第二段主歌后加了半拍停顿,让孙楠的高音像从云层里破开的天光,既惊艳又不会显得突兀。多年后孙楠才反应过来:"那半拍是他给听众留的'消化时间',好音乐不是堆砌技巧,是让人听完心里有地方落。"

后来罗大佑来内地开演唱会,点名要和刘欢合唱东方之珠,后台有人劝他:"罗大佑是'音乐教父",刘欢也是'大神级',谁压轴啊?"结果刘欢直接拿谱子敲了敲桌子:"你听过罗大佑的歌吗?他的音符里有故事,我的声音里有情绪,咱俩都不用争,让故事和情绪自己说话。"那晚演出,罗大佑的吉他刚拨弦,刘欢的嗓音就像一条温润的河,把那些承载着时代记忆的旋律,稳稳地送进了每个观众心里——没人记得谁压轴了,只记得两代人的声音,在舞台上融成了一道光。

02 他从不"捧新人",却总让年轻歌手唱出"自己都不知道自己能到的高度"

吉克隽逸至今记得2019年和刘欢合唱带领时的情景。作为彝族歌手,她总想把民族特色往旋律里"加码",结果唱到第三遍时,刘欢突然按下暂停键:"你的嗓子很好,但你的声音里只有'技巧'的影子,没有你奶奶唱山歌时那种'带着泥土味'的松弛。"

吉克隽俊当时就愣了——她奶奶是当地有名的山歌手,可那是小时候的记忆,和舞台上的"大歌"有什么关系?刘欢没再多说,只是让她跟着自己哼了一句彝族调子的起音,用气声带出那种"仿佛从山谷里飘来"的质感。等吉克隽逸找准了感觉,刘欢才笑着说:"你看,最好的'民族特色',不是刻意强调'我这是彝族歌',是你自己都没发觉的、刻在骨子里的韵律。"

后来谭维维在我是歌手唱华阴老腔一声喊,初版编曲用了大量摇滚元素,自己唱得声嘶力竭,却被刘欢指出:"你喊得再响,如果没有'老艺人坐在炕头抽烟时,随口哼出的那声慵懒',就是个空壳。"他带着谭维维去陕西华阴,看老艺人们唱腔调时,有人抽着旱烟唱,有人锄着地唱,那些看似"随意"的拖腔和转音,才是老腔的灵魂。当谭维维把这些"土味"的细节揉进歌声里,舞台上的华阴老腔一声喊才真的像一记从历史深处砸来的重锤——不是她唱得好,是刘欢帮她找回了音乐的"根"。

03 如果说合唱是"声音的握手",那刘欢的手掌永远稳稳托住每个"伙伴"的锋芒

周深和刘欢合唱大鱼时,很多观众惊叹于周深的高音"飘"在了刘欢的低音上方,像两朵不同颜色的云,却意外地和谐。但很少有人知道,为了这个"飘",刘欢主动调整了自己的声线:"我的声音太'厚',会把他盖住,我得把位置让出来,像捧着羽毛似的托着他的音。"

这种"托举感",在和韩红合唱我和我的祖国时更明显。2020年央视国庆晚会上,韩红的高音一如既往地华丽,可第二段主歌结束后,刘欢的和声突然"沉"了下来——不是降低音量,是把自己的声音变成了"地基",让韩红的高音像是建在磐石上的楼阁,既稳当又有穿透力。后来韩红说:"很多人以为我唱高音靠的是'吼',但刘欢老师告诉我,最好的高音是'立在低音上的',就像再高的山,也得脚下有土地。"

最让人意外的是,刘欢甚至和外国歌手安德烈·波切利合作过今夜无人入睡。一个是意大利歌剧的"黄金嗓子",一个是华语流行音乐的"定海神针",按理说语言和风格差异会很大,但刘欢提前半年开始学意大利语,连波切利的家乡佛罗伦萨的口音都模仿得一模一样。演出那天,两人用双语合唱,波切利抱着他肩膀笑:"你知道吗?你的歌声里,有我们意大利歌剧的'热情',更有你们中国音乐的'规矩'——这种结合太神奇了。"

04 为什么那么多人拼了也要和刘欢合唱?因为他的歌声里,藏着"对音乐最笨也最真的执着"

有次采访有人问刘欢:"您和那么多明星合唱,有没有哪次觉得'太简单'了?"他想了想,摇头:"没有。每次合唱对我来说,都是重新学唱歌。因为每个歌手的声音都是不一样的人,有的人像山,有的人像水,你得把自己调成'容器',才能装下他们的'形状'。"

这种"笨执着",在录音室里更明显。录重头再来时,合唱歌手毛宁说一个音差了0.5个赫兹,刘欢硬是录了17遍,直到毛宁嗓子都哑了,他才说:"不是非要完美,是我想让每个听这首歌的人,都能从这0.5个赫兹里,听出'不放弃'的劲头。"

如今回头看,那些和刘欢一起唱歌的明星,孙楠成了"华语乐坛的音准标杆",谭维维把民族唱法唱进了主流视野,周深从"天籁少年"长成了能独当一面的歌手……他们或许方法不同、风格迥异,但都在和刘欢的合唱里,学会了什么叫做"对音乐负责"——这不是一句口号,是你站在舞台上,能感觉到背后有双眼睛在盯着你,说"别敷衍,音乐听得人心"。

所以为什么那么多明星拼了也要和刘欢合唱?当然是因为他的声音是"金字招牌",更是因为在他身上,音乐从来不是名利场上的筹码,而是一辈子也学不完的修行。就像他在一次颁奖典礼上说的:"如果我的歌声能让一个人,在某个深夜想起故乡,或者在某个瞬间眼眶发热,那就够了——毕竟,这才是唱歌,该有的样子啊。"