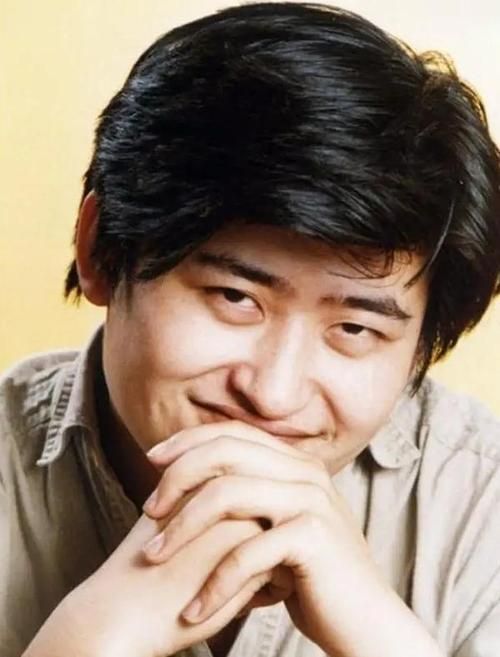

1986年的北京,空气里飘着槐花香,也飘着港台流行音乐的磁带声。那时的人,谁兜里没揣过一盘张学友的情无四忌,或是邓丽君的甜蜜蜜?可就是在这样的年月里,一个留着长发、穿着洗得发白衬衫的年轻人,抱着一把木吉他,在音乐学院的小礼堂里,用带着沙哑的嗓子吼出了少年壮志不言愁——当时没人想到,这一嗓子,吼开了中国内地流行音乐的另一扇门。

那年的刘欢,29岁,不是后来舞台上那个“歌王”,也不是好声音里那个戴着帽子的导师,而是北京国际关系学院的一名英语老师。白天,他抱着课本给学生讲莎士比亚;晚上,宿舍里就飘出吉他声和歌声。他说过:“那时候唱歌是‘副业’,但总觉得心里有东西不吐不快。”

1986年,对刘欢来说是“被命运推着走”的一年。这年夏天,电视剧便衣警察筹备找主题曲,导演想找“阳刚、有冲劲”的声音,有人推荐了刘欢——当时他还默默无闻,在学校文艺汇演里唱过几首歌。剧组找到他时,他正窝在宿舍改作业,抱着吉他把少年壮志不言愁哼了一遍,“警察的累、年轻人的韧劲儿,这首歌好像就是给我写的”。

录音是在北京电影制片厂的小棚里,条件简陋得现在人难以想象:没有空调,风扇对着话筒呼呼转,刘欢嗓子干了就喝口凉白开。可他一开口,整个棚子里都静了——不是后来那种技巧雕琢的唱腔,是带着烟火气的嘶吼,像是从胸腔里直接撞出来的,“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流”里,有他当老师看到年轻人拼搏的共鸣,也有他对理想的执拗。后来他私下说:“那会儿没想成名,就觉得这首歌得唱出‘人’的味道,不能飘。”

这首歌火了。1987年,便衣警察播出,刘欢的声音像长了翅膀,从北京的小胡同飞到全国的千家万户。电台里天天播,工厂里工人跟着哼,连卖菜的大妈都能哼上两句。一夜之间,这个在学校里“不务正业”的英语老师,成了乐坛的“黑马”。

可刘欢没被“火”冲昏头脑。1986年后,找他唱歌的人络绎不绝,他却挑得很严:不唱情情爱爱的靡靡之音,不跟风港台风。他说:“音乐得有根,这根是土地,是生活,是我们自己的故事。”后来给三国演义唱滚滚长江东逝水,他在故宫里对着城墙练嗓子,说“要唱出英雄的苍凉”;给北京人在纽约唱千万里千万里,他揣着剧本在美国街头走了几天,感受“文化冲击下的孤独”。

现在回头看,1986年的刘欢,哪里只是一个“歌手”?他是一个“破局者”——在港台音乐主导的年代,他用真嗓音、真情感,为中国流行音乐撕开了一条“本土化”的路。他的歌没有华丽的包装,却永远能戳中人心:是你奋斗时的少年壮志不言愁,是你迷茫时的从头再来,是你想起祖国时的弯弯的月亮。

所以问到底,1986年的刘欢,怎么就成了“定海神针”?因为他从没把唱歌当成谋生的手段,而是当成了“替普通人说话”的方式。他的嗓子里有中国乐坛最稀缺的东西:真诚,以及对“人”的尊重。现在的华语乐坛,或许不缺技巧华丽的歌手,但缺像1986年刘欢那样,“心里有火、眼里有光”的音乐人吧?