1987年的冬天,北京胡同里的四合院飘着煤球炉子的烟火气,孩子们挤在12英寸的黑白电视机前,屏幕上正播着雪城的片尾——一个知青返城后混迹社会的倔强故事,背景里突然响起一阵苍凉又滚烫的歌:“我孤身跋涉在风雪中,寻找那逝去的梦,那远去的笑,那远去的影……”

谁也没想到,这首歌会跟着刘欢的嗓子,刻进一代人的青春里。如今36年过去,再提起雪城,人们最先想起的可能不是剧情,而是那个“一声吼”穿透时光的男声。

雪城:不是“神坛”上的歌,是时代的回响

说起刘欢,很多人先想到好汉歌的“大河向东流”,或是从头再来的沧桑。但真正让他从高校音乐老师走向全国观众的,反而是这部30年前的电视剧主题曲雪城。

当时雪城改编自李国文的同名小说,讲的是改革开放初期,返城青年在理想与现实间碰撞的故事。导演何群要找的不是“甜腻的男高音”,而是能扛住“北风卷地”般厚重感的嗓子。制作人温中甲把试听带给了中央音乐学院年轻的老师刘欢——那时他刚毕业,留着长发,在校园里唱着西方古典和摇滚,还没想过自己会站上电视剧配乐的舞台。

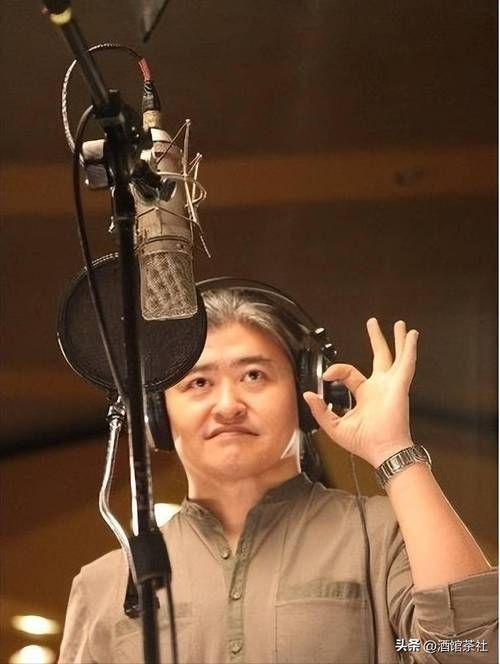

“刘欢的声音里有股子‘楞劲儿’,像从故事里长出来的。”后来温中甲回忆。刘欢自己也没多想,抱着吉他进了录音棚,对着谱子即兴改了几句词,把陕北信天游的苍劲融进了美声的共鸣里。没有后期修音,一遍过。结果这首歌播出时,全国多少家庭守着电视,片尾一响就舍不得换台——那不是“明星在唱歌”,是一个普通人在替你吼出心里的憋闷、不甘和希望。

刘欢的“不完美”,恰恰是最动人的烟火气

现在的年轻人可能很难想象,1987年的刘欢,其实是个“非典型”歌手。他不帅,不参加商业演出,甚至不爱接受采访,就爱在教室里带学生唱舒伯特的艺术歌曲。可偏偏是这个人,把雪城唱成了“时代的嘴”。

当时流行的电视剧主题曲,要么是渴望式的温婉抒情,要么是便衣警察般的激昂高亢,刘欢的雪城却“不按套路来”:开头“我孤身跋涉在风雪中”,声音沙哑得像刚从旷野里回来,没有华丽的转音,却字字带着风雪扑面而来的真实;副歌“雪城啊雪城,你是我思念的城”,突然拔高又迅速回落,像是在压抑多年的情绪终于冲破喉咙——这不是技巧,是故事。

后来有人问他:“当时怎么想到要那么唱?”刘欢挠挠头说:“没想太多,就觉得那种人,就该这么说话。”这种“不端着”,反而让歌有了烟火气。听雪城不像在听“艺术家表演”,像在听胡同里的大爷唠嗑,像听工友们在工地吼号子——真实,到让人觉得疼。

36年过去,为什么我们还在听雪城?

前两年有博主在短视频平台发了段雪城的合唱,评论区炸锅了:“80后DNA动了!”“我爸当年边修边听,现在我边加班边听”“每次低落就听这个,觉得没什么坎过不去”。

为什么一首老歌能跨过 generation(世代)的鸿沟?因为它唱的不是“个体的情绪”,是一代人的集体记忆。80年代末,改革开放刚有起色,有人下海经商,有人坚守岗位,有人找不到方向——就像雪城里的主角,在时代浪潮里摔打,却始终没丢了那份“不服输的愣劲儿”。刘欢的嗓子,就是给这种“愣劲儿”做的注脚。

现在刘欢很少唱电视剧主题曲了,他在歌手里唱凤凰于飞,在综艺里讲音乐理论,依旧是那个“活在自己音乐世界里的艺术家”。可只要前奏一响,大家还是能瞬间认出:哦,是刘欢,是那个能把故事唱进你心里的声音。

说到底,真正的经典从不是“神坛上的艺术品”,而是时代留在人心里的烙印。雪城和刘欢,就是那个时代给我们的礼物——粗糙,却有力量;简单,却能穿透时间。下次再听到这首歌,不妨闭上眼睛问问自己:那个曾在风雪里跋涉的少年,如今你找到他了吗?